一般的色调是紫色的。

c对伦敦贫困的调查是维多利亚时代的一项史诗般的事业。从19世纪80年代末伦敦东部开始,布斯和他的调查大军发起了一项系统的研究,后来几乎覆盖了整个大都市,当时这个大都市是世界上最大的,大约有400万居民。他们在伦敦漫步的经历写满了450本笔记本。他们参观了家庭和工作场所,百货商店和血汗工厂,街头市场,酒吧,音乐厅,赌场和俱乐部,济贫院,以及各种教堂或传教士。他们收集了住房条件、个人情况、租金、家庭预算、职业和收入等信息,并获得了大量的补充材料,从信件、工资簿、教区杂志到工厂的技术设备草图。这部作品最终在1902年和1903年作为17卷“伦敦人民的生活和劳动”出版,分为三个标题:“贫穷”、“工业”和“宗教影响”。当代的估计显示,大约四分之一的伦敦居民生活在贫困之中,一些人认为这是一个令人震惊的数字,有些人认为这一数字被夸大了。布斯认为它远远超过三分之一。

他的企业规模之大令人难以接受。它的新颖性也是如此。伦敦人,特别是最贫穷的人,对慈善和宗教改革者或竞选记者的密切关注并不陌生。但布斯是第一个组织一个研究小组,从多个不同的角度观察整个城市,寻找事实,并使用新的统计方法来评估它们的人。布斯衡量贫困的第一个标准是人满为患。伦敦的人口如雨后春笋般迅速增长。19世纪70年代的农业萧条迫使农村移民进入首都;后来逃离迫害的东欧犹太人也加入了他们的行列。与此同时,随着伦敦的现代化,穷人可用的住房存量正在恶化,越来越容易被拆除。铁路和新的主干道穿过首都,车站、仓库、办公室和公共建筑取代了拥挤居民区的居民。他们挤进了18世纪破旧的房屋,或者挤进了投机性承包商在现有街区之间的几块土地上偷工减料建造的庭院和公寓。十口之家或十一口之家睡在地窖里;他们在寄宿或“休养”的房子里按周或按夜租一间房。其他人则在街上碰运气。

布斯坚称,他试图“了解穷人的生活方式”,而不是为某一学说或论点提供证据,但这项调查所依据的描述性笔记本远远超出了事实调查的范畴。他和他的步兵问了标准化的问题,但记录了他们认为相关的一切。饮食和衣物,街道上的土豆皮,没有窗帘的窗户里瞥见的未铺好的床,男人在街角闲逛,周六晚上的打架,赤脚孩子的数量,有多少年轻女人在当地喝酒(我们了解到,南华克的女人‘靠炸鱼和四杯啤酒为生’,一种温和的啤酒,每夸脱4便士)。他们在笔记本上写满了码头工人、风琴研磨工、医生和小贩、“愁眉苦脸”的妇女和压力很大的母亲的小插曲,以及在近乎贫困中工作和生活的个人画廊。在肖尔迪奇,一位哈里斯先生带着他的妻子和孩子被“虫子活活吃掉”;在同一公寓的另一间“肮脏的房间”,他年迈的邻居琼斯先生从早上9点开始画“圣诞床单”(大概是包装纸)。每天早上,在两天内管理四十打。调查人员添加了他们自己的批评,甚至是小说的笔触。尊敬的R·亨利牧师是帕特尼圣玛丽教堂的牧师,他是“一位六十多岁的老人,留着因抽烟斗而略有污渍的胡须”。看到肮脏的男孩们在德普特福德的街道上打板球,用他们的帽子和外套作为检票口,一名笔记记录者写了一篇冒险故事:“警察!”一名男孩在发现警察时喊道。但是“他没有佩戴徽章!”另一个人说--所以他们都停下来“重新考虑敌人”。

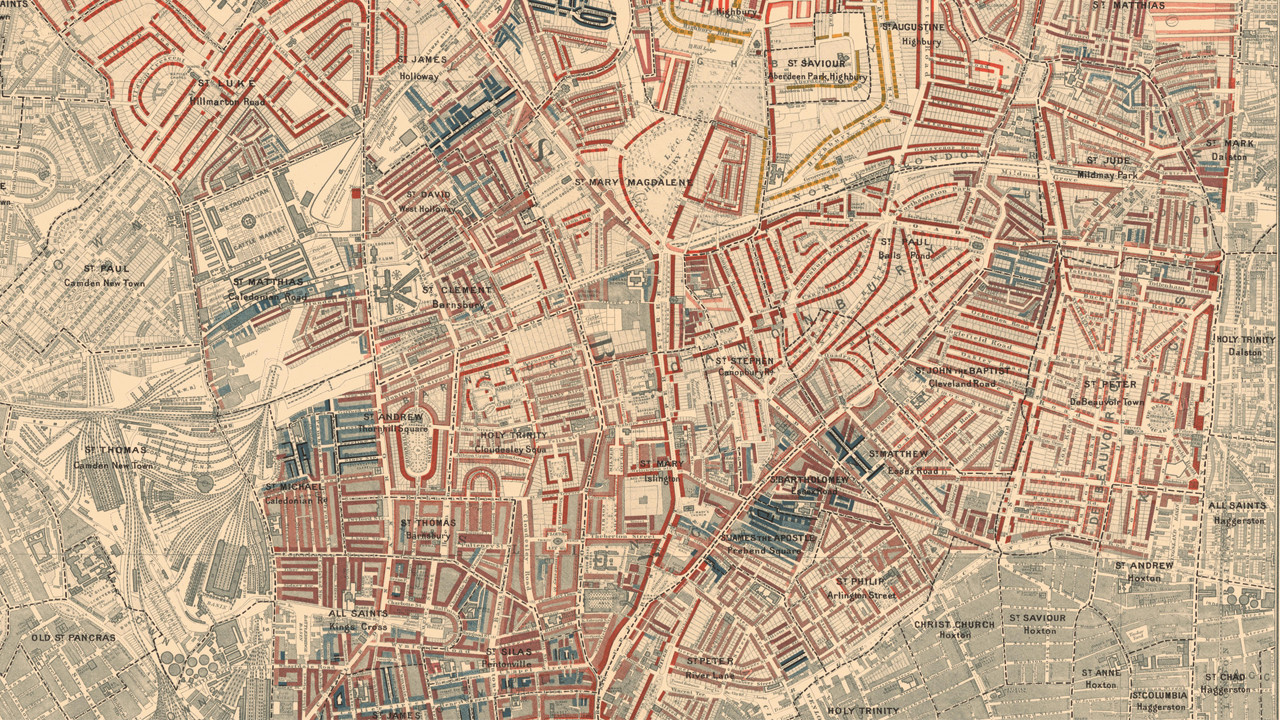

数以千计的这样的细节被整理和消化。在与人口普查数据相关联之前,数字列表被制成表格,并计算出百分比-针对伦敦内外的人口、性别、出生人数-然后变成图表和饼图。依靠这些笔记本,布斯和他的团队随后进行了进一步的创新。伦敦东区最初的试点研究包括“1889年伦敦贫困描述性地图”,这是由英国国家地形测量局手工上色并印刷的。上面用了六种颜色来表示不同地区的贫困程度。

黑色或蓝色的街道标志着“非常贫穷”的出没:用布斯的术语来说,A类被认为是“恶毒的或半犯罪的”,而B类(“临时工”和长期贫困的人)被认为是“恶毒的或半犯罪的”。浅蓝色代表“穷人”:C类(打零工,入不敷出)和D类(

B是一个业余的,一个有数学天赋的成功的商人,他用自己的私人收入来资助自己和他的一些团队成员。作为一家航运公司老板的儿子,他逐渐摆脱了利物浦家庭严格的一元论,转向孔德和实证主义,一种对人性的信仰,而不是对上帝的信仰。在作为Toxteths内城选区的自由党人竞选失败后,他开始痴迷于穷人的困境。他与玛丽·麦考利(Mary Macaulay)的婚姻使他成为伦敦知识贵族和中上阶层慈善家中人脉深厚的一员。(玛丽的堂兄比阿特丽斯·波特(Beatrice Potter),后来的韦伯(Webb),法比安·社会主义者,伦敦经济学院(London School Of Economics)的联合创始人-该学院的学者负责这一新版-是布斯团队的成员。)。布斯的动力来自维多利亚时代特有的知识好奇心、同情心、深刻的道德责任感和凶猛的职业道德:在调查的17年里,他继续经营着航运公司。他确信,新的统计科学将为贫困问题提供答案,随后可能会出台有意义的社会政策,而不是权宜之计。

正如摩根所说,贫困调查显示了令人震惊的“实地调查”,但这不是一项由研究对象决定的研究,当然,也没有就其结论征询他们的意见。获得的大部分信息都是二手或三手的。一定是这样的。除了人口普查资料、济贫院登记和对最了解最贫穷家庭的人的采访之外,布斯的新手和大部分富裕的团队还能从哪里开始呢?他们需要导游带他们在各区转转。第一项调查采用了学校董事会访问者的记录,他们追查新的“军营”公立学校没有上学的孩子,有时还会起诉家长(那些负担不起几分钱上学的人被标记为穷光蛋);后来的报告依赖于警察、当地神职人员和雇主提供的信息。这些专家几乎不是中立的,他们并不总是被团队信任或相信。正如这本书中的摘录所示,导游们经常要解释当地人的习俗,有时还要解释行话。为什么每个家庭都买肉来喂猫,而他们自己几乎买不起呢?感情和压制害虫的愿望是令人惊讶的答案。一名警察向造纸条的人解释说,比起可能会停下来喝一品脱的母亲,孩子把父亲从酒吧接回家吃晚饭要好得多。在贝斯纳尔格林附近一条破门而入的街道上,另一个鲍比解释了什么是赃物的“围栏”;布斯显然不熟悉伦敦的押韵俚语,他对“茶叶”这个词感到困惑。

那些勇敢面对往往是敌对地形的人的神经是惊人的,但他们的权利感也是如此。在Clerkenwell,一位观察家写道,“意大利女人和男人一样贤惠”;另一位观察家自信地说,“狗岛的总体色调是紫色的。”个别调查人员将他们的状况归咎于穷人,并像大多数慈善机构和神职人员一样,反对施舍或“施舍”,特别是对身体健全的人,认为他们会产生逃避者和乞讨者。从根本上说,布斯雇佣了一些年轻女性作为帮手,但她们的观点可能同样尖锐。玛丽·C·塔博尔在布斯委托撰写的一篇关于基础教育的专业论文中写道,她的立场很坚定:“糖果店是孩子的酒吧…。[它]是对那些粗心大意的自我放纵习惯的极好训练,这些习惯是贫民窟一半痛苦的根源。

这本新书中的文章对布斯和他的调查有不同的看法。伦敦政治经济学院的摩根和安妮·鲍尔(Morgan And Anne Power)向他致敬,称他是社会科学的奠基人,贫困的社会经济学模型的先驱,以及我们用来展示现代城市运作方式的方法的鼻祖。布斯的八个分类,尽管它们带有道德色彩,却使“应得的”和“不应得的”穷人之间更加绝对和传统的划分变得更加复杂。这些分组在某种程度上是武断的,布斯认为它们之间总是会有变动的。摩根和鲍尔认为,至关重要的是,布斯认为贫困是过度确定的,而不仅仅是个人失败的结果。他认为失业、就业不足和低工资是主要原因,并考虑了各种情况-家庭规模、疾病、事故、死亡-以及贸易周期的影响。酒精的有害影响,当时激烈的道德争论的主题,在他的清单上排在较低的位置。布斯的发现引导自由派和进步派主张在公共住房、卫生和福利方面进行更多的国家干预。

其他撰稿人强调布斯对工人阶级经济成功和失败的高度道德化的描述(判断,如

D也参加了教堂仪式。尽管布斯的最后七卷书的标题是“宗教影响”,但它们包含了阿博的证据。

..