芬兰到2050年结束所有浪费的计划

12月的一个细雨蒙蒙的早晨,赫尔辛基冰雪覆盖的街道变得更加险恶,11岁的明安和安全地坐在室内,弓着背对着显微镜。她的其他同学则忙于不同的任务:为当地新闻台采访市长,监督电力公司,为当地杂货店备货。但作为一家名为Borealis的公司的研究人员,她正忙于分析镜头下的薄膜。“我认为这是一项非常重要的工作,”她说。“塑料需要很长时间才能消失,所以最好能想出其他办法来处理它,而不是把它扔掉。”

Yrityskyla学习中心是Ho和她的同学们度过这一天的地方,旨在向芬兰学童介绍工作生活。在遍布全国的13个中心中的一个中心,由包括芬兰工业联合会和芬兰政府在内的财团赞助,他们经营着一个城镇的模拟,每个学生都在不同的行业(所有这些都基于现实生活中的公司)工作,从银行业到医疗保健,再到时装设计。该项目于2010年启动,如今大约83%的六年级学生每年都要参加。自2017年以来,他们在Yrityskyla的日子不仅包括创业和累进税的经验教训,而且正如何鸿燊的“工作”所表明的,还包括循环经济。

随着自然资源的减少和气候危机的加剧,循环经济的概念在全球范围内越来越受到重视。大多数现代经济都是线性的——它们依赖于一种“获取、制造、浪费”的模式,在这种模式下,自然资源被开采出来,其有价值的元素被转化为产品,剩下的任何东西(以及不再有用的产品本身)都被当作废物丢弃。相比之下,循环经济用现有产品的改造取代了资源的开采,从根本上消除了浪费的概念。

越来越多的政府,从市政政府到国际政府,都支持这个想法。欧盟在2015年启动了向循环经济过渡的行动计划,然后在2020年作为绿色协议的一部分对其进行了更新,以包括鼓励公司设计从笔记本电脑到牛仔裤的产品,从而使其寿命更长,更容易维修的倡议。二月,欧洲议会通过了一项决议,要求采取额外措施,允许它在2050通过完全循环的碳中和的经济。包括荷兰在内的一些成员国也在国家一级起草了类似的计划。

其中,芬兰因其方法的全面性而脱颖而出。早在2016年,它就成为第一个通过国家循环经济“路线图”的国家,去年通过设定自然资源开采的目标上限重申了这一承诺。与其他国家一样,芬兰支持创造性再利用或更新循环(尤其是在其重要的林业行业)方面的创业精神,敦促依赖回收和再利用材料的公共采购,并寻求大幅遏制垃圾填埋量。

但从一开始,这个拥有550万人口的国家就密切关注教育,培养年轻一代以不同于父母和祖父母的方式看待经济。“人们认为这只是关于回收,”芬兰循环转化的先锋公共创新基金Sitra的可持续性专家纳尼·帕朱宁说。“但实际上,这是关于重新思考所有产品、材料开发和我们的消费方式。”帕朱宁认为,要在社会的各个层面做出改变,教育是关键,让每个芬兰人了解循环经济的必要性,以及他们如何成为循环经济的一部分。

帕朱宁说,2017年,一个帮助教师将这一理念融入课程的试点项目“就像滚雪球一样”。“到两年结束时,全国2500名教师加入了该网络,远远超过了我们直接资助的数量。”

从那时起,研究循环经济就开始了自己的生活,从最年轻的开始。去年12月,纽拉南幼儿园园长莉莎·沃伊奇(Liisa Woitsch)坐在地板上,带着一些年轻的孩子、一把破木椅和一个大的狐狸卡通剪影。沃伊奇从椅子上拧下一条腿,问孩子们:“我们现在就把它扔掉,还是你能想出别的办法?”一个男孩大声叫到座位上,有节奏地捶打着,宣布它是一个鼓。另一个人把分开的腿放在嘴边。“它可以是喇叭!”

帮助赫尔辛基市设计课程的安西·阿尔姆格伦说,这是一个令人振奋的变化,而灾难和反乌托邦往往是可持续发展教育的特点。“孩子们有很多伟大的想法,我们想让他们思考解决方案。”

在一个被许多人认为是世界上最好的教育体系严重依赖于体验式学习(而不是几乎不存在的家庭作业)的国家,基于解决方案的循环经济研究方法适用于所有级别的正规教育。例如,在为高中开发的一门在线课程中,学生们参与了沃伊奇幼儿园课程的高级版本,将圆珠笔或电子产品等破损物品拆开,并仔细思考材料的新用途。

当孩子们上大学时,他们的循环基础已经足够牢固,他们可以将这一原理应用到高级研究中。在应用科学大学,学生们合作设计解决现实世界问题的项目。一个参加工程课程的小组花了整个秋天的时间研究赫尔辛基如何通过建立维修车间、花园和堆肥场来培育社区,在那里,各个街区可以建立自己的小型循环经济。

这个概念也正在进入成人教育。2018年,Marja Oesch试图弄清楚自己的生活该怎么办。她在赫尔辛基以北88公里的一个农场长大,她不相信农业为自己或环境带来了多少机会。“这基本上是一种单一种植,”这位26岁的女孩在谈到她家100公顷的农场时说,他们在那里主要种植谷物,此前曾饲养过牛。“土壤变得更加紧实,我们使用了越来越多的肥料。我看到了这个问题,但我不知道如何解决它。”

当她了解到一个名为波罗的海行动组织的环境非政府组织组织的再生农业课程时,她报名了。她很快意识到她可以帮助解决气候危机和农场本身的生物多样性损失。

一年前,她买下了父母,开始改变农场的模式。她仍然种植小麦和大麦,但当她在春天种植这些谷物时,她会给它们播种15种覆盖作物,以帮助重建贫瘠的土壤,支持农场的生物多样性。她还引入了新的轮作作物,最近又增加了六头奶牛,它们目前唯一的工作就是吃:通过放牧和用粪便给土壤施肥,它们也有助于土地的健康。“以前,我只考虑在这片土地上能收获多少,”她说。但现在她的视角已经扩大到既要放回去也要放出去。Oesch说:“每次我现在必须做出决定时,我都会考虑它是如何影响土壤和土壤中的有机物的,最终会带来其他我认为会使农场更健康的变化。但最重要的变化是你的心态。”

芬兰作为一个整体是否实现了这种特殊的转变?从某些方面来看,答案是肯定的:最近的一项民意调查显示,82%的芬兰人认为循环经济创造了新的就业机会,芬兰的几个城市也制定了自己的路线图。中国林业行业已采取措施进行自我改造,这是一项关键举措,因为目前国内能源消费的28%全部来自木质燃料。包括木材在内的可再生能源虽然燃烧会释放碳,但在2020年首次超过化石燃料。

与此同时,采用循环措施的成功年轻公司的数量似乎每个月都在增加。许多公司正在努力将林业的副产品转化为生物塑料、纸板和纺织品等新材料。但在诺基亚的诞生地,同样多的公司似乎瞄准了科技。例如,翻新iPhone的Swappie公司是芬兰最近最成功的初创公司之一。2016年,其创始人(当时都20多岁)开始了一项使命,生产二手手机,其在全球市场的份额仅为二手车的5%(占所有汽车销量的50%)。“在研究了市场之后,我们意识到主要的障碍是质量,”首席执行官萨米·马蒂宁解释道。“人们不信任翻新厂的质量。所以这就是我们建立公司的基础。”

Swappie在其赫尔辛基工厂内部处理每一个步骤,从接收二手手机到诊断和维修,再到发送功能完美的翻新手机,并通过传统广告和目标明确的影响力营销活动进行营销。该公司的整体方法正在发挥作用:其收入已从第一年的50万欧元增加到2020年的9800万欧元,并通过在爱沙尼亚的第二家工厂扩大了产能。Marttinen说,该公司1100名员工中有许多来自世界各地,他们“出于使命感”尽管该公司的研究表明,许多客户购买Swappe仅仅是因为他们以更低的价格获得了质量保证,但对于一些客户来说,同样的目的感让拥有一部Swappe比买一部新手机更酷。

也不全是小型初创公司。国有企业Fortum是芬兰领先的能源生产商,也是芬兰收入最大的公司,它已经在循环模式下工作。该公司通过焚烧将垃圾转化为能源,并将其转化为新材料:例如,废弃的家用塑料在其位于Riihimaki的工厂加工成清洁的颗粒,可以再制造成任何种类的塑料。

该公司目前是一个主要的温室气体排放者,主要是由于其化石燃料能源子公司UnPER,但正期待着向碳中和的过渡。Fortum回收和废物副总裁卡勒·萨里马(Kalle Saarimaa)解释说,一旦化石燃料被淘汰并被可再生能源取代,能源原材料将不再稀缺;与煤炭和石油不同,太阳和风是免费的。但今天丰富的东西——廉价的塑料和其他石油碳氢化合物——将变得稀缺。“当化石燃料逐步淘汰时,这些碳氢化合物将从何而来?”他问道。“现在很多人都在努力用生物塑料来取代它们。但如果你这样做,生物会怎么样?地球上就不会有任何树木了。”(木材是生物塑料的主要来源。)相反,该公司正在开发创新技术,利用能源生产过程中排放的二氧化碳生成这些碳氢化合物。“我们将其视为回收利用的未来,”萨里马说,“实现碳循环的途径。”

芬兰还有很长的路要走。尽管在过去20年里,填埋垃圾的数量急剧减少,几乎可以忽略不计,但芬兰人的人均垃圾量实际上比几年前还要多,他们只是在把垃圾变成其他东西。“从这个意义上说,我们仍然生活在线性模型中,”Sitra循环经济项目总监Kari Herlevi说。“我们在回收方面做得更好,但我们还未能完全扭转局面。”

在赫尔辛基市中心,诺拉餐厅的三位主厨发现了大致相同的情况。2018年,当他们第一次开设这家餐厅时,他们宣扬其零浪费理念,用重新设计的优雅果汁瓶制成的酒杯,以及用厨房蔬菜边料制成的糖浆调味的流行蘸酱。厨师们必须追踪任何无法重新利用的垃圾,包括从餐厅运回的未食用的食物,然后将其倒入堆肥机。但他们发现公众并不一定支持他们。“他们会认为我们在用垃圾做饭,或者我们要给他们喂变质的食物,”共同所有者卢卡·巴拉克说。“所以现在我们只是一家餐厅。我们仍然在做同样的事情,但如果你不知道的话”——巴拉克在拥挤的餐厅里打手势,估计只有大约60%的客人知道——“你会觉得你吃了一顿美餐。”

企业家阿曼达·雷杰斯特罗姆(Amanda Rejstrom)最近看到循环经济理念发生了重大转变,但他指出,芬兰人年纪较大时可能会更加怀疑。“芬兰在20世纪50年代一直非常贫穷,但在那之后发展很快,”她说,几代芬兰人都专注于扩大工业。“人们很难理解,他们一生的工作,或他们父母一生的工作,在任何方面都可能是一件坏事。”

Rejstrom深陷困境:她是家族公司的董事会成员,该公司生产注塑制品。但她还是Spark Sustainability的创始人兼首席执行官,该公司几个月前推出了一款名为“碳甜甜圈”的应用程序。它允许用户追踪他们的碳足迹,为他们定制如何遏制碳足迹的建议,并将他们与能够提供帮助的循环企业联系起来。她说,到目前为止,该应用程序拥有15000名用户,其中大多数是城市居民、受过高等教育的20多岁的人。“他们这一代人在学校里学到了循环经济、气候变化和所有其他环境问题,他们对待自然的方式与老一辈人不同,老一辈人更多地看到了自然的货币潜力。”

芬兰正在努力为其他国家树立榜样;为此,Sitra发布了指导方针,帮助其他国家制定自己的循环经济路线图,并开始与非洲开发银行合作,在该大陆进一步推进循环经济。但其人口少、政治意愿、强大的创业文化和强大的教育体系的独特结合表明,任何试图追随其脚步的国家,都需要着眼于一个更大、更全面的全局,而不仅仅是逐步淘汰垃圾填埋场和资助酷创业公司。“从我们收到的反馈来看,很明显,教育部分在国际上引起了共鸣,”Sitra的Herlevi说。“从一开始,我们就认为它是我们战略的支柱。但(教育)是芬兰整体运作方式的一部分,你不能把它当作一件单独的事情来实施。”

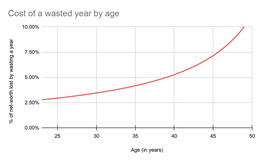

这也不是一夜之间就能奏效的策略。即使在芬兰,通过教育年轻人来改变社会也需要时间。蒂娜和卡琳·哈姆斯就是这样。47岁的蒂娜是一名自称“非常了解可持续性问题”的律师,她对循环经济这个词并不熟悉,尽管作为一个爱好修复家具并长期试图减少家庭消费的人,她已经在以某种方式进行实践。

另一方面,她19岁的中间孩子卡琳(Karin)说,她“几乎一辈子”都熟悉这个循环她在小学第一次了解到这一点,并在中学加强了这一信息。例如,她的班级去了Yrityskyla,这是她目前高中课程的一部分。和她的大多数朋友一样,她有一部翻新过的手机,大部分衣服都是在二手店买的。她也是素食主义者,并说服了家里的其他人进行回收。卡林说:“我们五年前就开始了,在那之前我们没有这样做。”。“但后来我说,我们真的需要,我们都需要为应对气候变化做出贡献。”

蒂娜回忆起最初的犹豫。虽然这家人确实回收了报纸和瓶子,但分离塑料需要额外的努力,她觉得不方便。但今天,他们的地下室里有她笑着说的“实际上是一个塑料回收中心”。“我认为,如果你有一个对某件事有着非常强烈感情的青少年,”她反映道,“如果我们这些年长的人不表现出我们已经准备好做出额外的努力来改变,那将是非常缺乏动力的。”

编辑帖子