两个头:致力于身心问题的婚姻(2007)

现在是早上六点多,海滩上很冷。现在是退潮,沙子又湿又硬,而且布满了石头。这个星期天的早些时候,这里通常只有两个人,就在圣地亚哥以北的加州海岸。Patricia Churchland正在把一个橡皮球扔进海里,让她的两只狗(金毛猎犬Fergus和Maxwell)去捡。她的丈夫保罗·丘奇兰站在她旁边。他们两个都穿着厚厚的毛衣。他们六十出头。他们都很高--她身高5英尺8英寸,他身高6英尺5英寸。他们每个星期天黎明时分都会来这里。

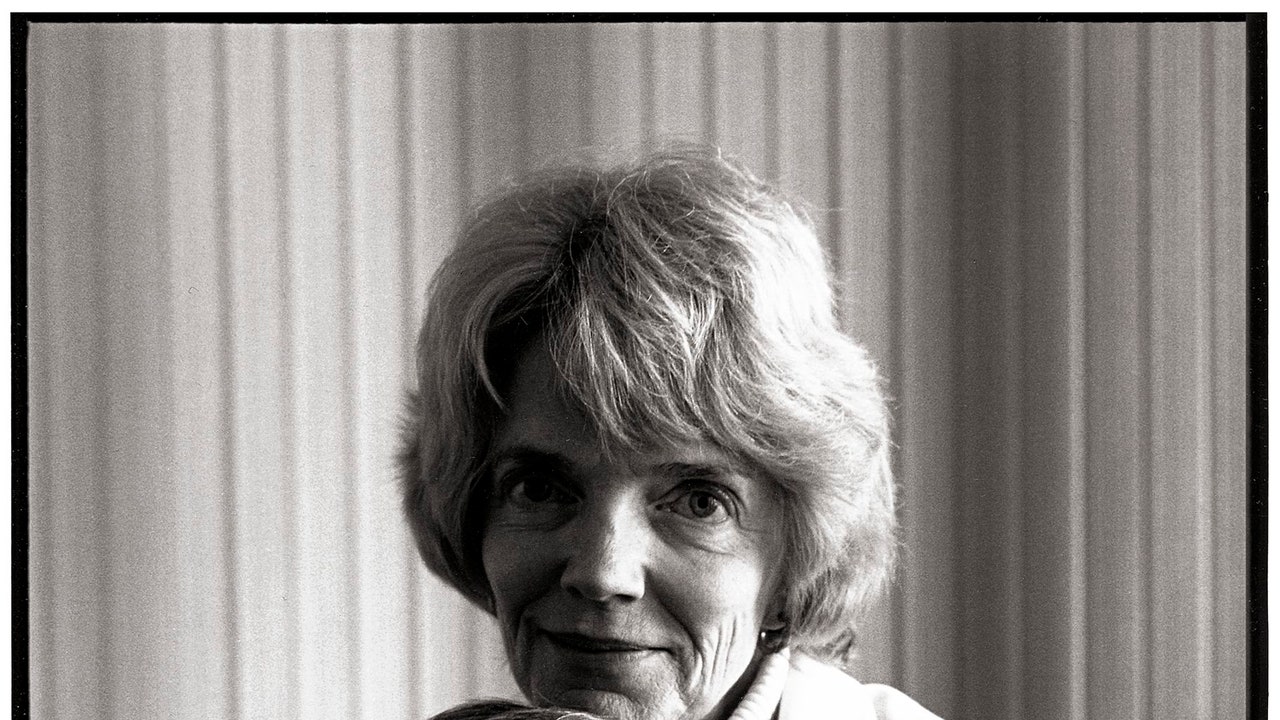

帕特不停地在运动,投球,后退,双手摩拳擦掌,以一种有力的、抽搐的方式向前走。她有一双苍白的眼睛,尖尖的下巴,看起来清爽而警觉,就像一个喜欢呆在外面寒冷中的人一样。(即使是在阳光明媚的时候,她看起来也像是在享受令人振奋的风。)。她看起来比实际年龄更年轻:她有一种焦虑的活力,就像一个被驱使去证明自己的人-第一个从桥上跳入冰冷的水中的人。保罗沉重地站着,双手插在口袋里。他现在还在。他用脚轻推一块石头。他抬起头,对着妻子的背微笑。他留着浓密的胡须。他看起来是那种自食其果的人(实际上他就是这样的人)。

保罗和帕特在她19岁,帕特20岁时相遇,他们已经结婚将近40年了。他们都是加拿大人;她在温哥华奥卡纳根山谷的一个农场长大。他们有两个孩子和四个孙子孙女。他们住在索拉纳海滩,住在一栋建于20世纪60年代的房子里,房子里有一个小游泳池、一个热水浴缸和一个香草园。每年夏天,它们都会向北迁徙到温哥华海岸外的一个小岛上。两人都是加州大学圣地亚哥分校的哲学教授。自从他们相遇以来,他们就一直在一起谈论哲学,也就是说,自从他们中的任何一个人遇到这个话题以来,他们或多或少都在谈论哲学。他们互相检验想法,互相批评对方的工作。在这一点上,他们已经如此深刻地塑造了彼此,他们的思想是如此交织在一起,即使对他们来说,也不可能说出一个在哪里结束,另一个在哪里开始。他们的工作如此相似,以至于有时在期刊和书籍中,他们被当作一个人来讨论。他们的一些理论相当激进,在他们职业生涯之初,丘奇兰夫妇并不总是被认真对待:有时他们的想法被认为是愚蠢的,有时是令人反感的,近乎不道德。在那些日子里,他们养成了一种习惯,认为自己是与敌对世界结盟的孤立无援的人,尽管他们现在都在自己的领域站稳了脚跟,但这个习惯仍然挥之不去。

“在我们职业生涯的头25年里,帕特和我只一起写了一篇论文,”保罗说,“部分原因是我们想避免--”

“”一起吗?我以为《潜行野性认知引擎》是第一部。“。

“好的,所以有两个。在早期阶段,当帕特写论文时,她说,‘保罗,你在这方面真的投入了很多,我们应该把你的名字写在上面吗?’我会说,‘不,我不想让人说帕特是骑着保罗的燕尾服出海的。’“。

指导他们职业生活的是一个古老的哲学难题,即身心问题:如何理解有意识的经验和大脑之间的关系的问题。它们是不同的东西吗:思想是一种精神,大脑,还是肉体?或者它们是相同的东西,它们表面上的不同只是一种特别难以处理的错觉?如果它们是一样的东西,如果头脑就是大脑,我们怎么能理解这个事实呢?说我看到蓝色的经历就像一团组织、一层膜和一团咸液体,这意味着什么呢?

想一想一些稍纵即逝的情绪--比方说,恐惧和自负混合在一起。然后想一想,那种感觉和那团湿纸巾--是一回事。或者想想你听到的关门的声音,这是私人的,其他任何人都无法接近,没有你的意识和倾听就不可能存在;还有你大脑中细胞的激发,没有你的合作,任何神经科学家都可以很容易地检测到-同样的事情。这两个词不匹配,它们在一起没有意义,就像问一辆卡车能装下多少个词一样。这就是问题所在。

在过去,精神和物质显然不是一回事,唯一的问题是它们是否有联系。每个人都是二元论者。在17世纪,莱布尼茨认为,精神和身体的互动似乎只是因为上帝在它们之间建立了完美同步的和谐(这是一个无法反驳的巧妙理论)。笛卡尔认为,头脑是由一种奇怪的物质组成的,这种物质不是物质的,而是通过松果腺与大脑的物质相互作用的。如今,很少有人怀疑头脑在某种程度上就是大脑,但尽管这看起来似乎是事情的结束,但要弄清楚这个问题所需的一切,事实并非如此。仅仅想象大脑容纳了大脑(在某个隐蔽的空腔里,也许是微小的细胞内口袋里),或者产生了思维(就像电视产生图像的方式),或者产生了思维(产生电流的发电机),这是不够的:想象这些东西中的任何一种,都是为了保留这样的想法,即大脑和大脑是截然不同的。问题不是知识的问题,而是我们固执、陈旧的头脑不能理解我们所相信的真理。

一些哲学家认为我们永远不会解决这个问题--我们两千年的尝试和失败表明,我们不可能像山羊做代数一样有能力做到这一点。其他人相信,总有一天会发生一场概念革命,就像哥白尼和达尔文的革命一样,然后一下子就会清楚地知道,物质和头脑,大脑和意识是一回事。保罗和帕特·丘奇兰相信,身心问题不是由哲学家解决的,而是由神经科学家解决的,我们目前的知识是如此微不足道,即使它突然出现,我们也不会理解解决方案。帕特喜欢在课堂上说:“假设你是一位中世纪的物理学家,正在思考燃烧木头的问题。”“比方说,你是阿尔伯特斯·马格努斯。一天晚上,一个火星人下来低声说:“嘿,阿尔伯特斯,烧木头真的很快!”他能做什么呢?他不懂结构化学,他不知道氧是什么,他不知道元素是什么--他无法理解它。如果在某个晴朗的夜晚,同样无所不知的火星人走下来说,‘嘿,帕特,意识真的是幸福的!’我也会同样感到困惑,因为神经科学还不够深入。“。哲学家们一直在思考肉体是什么意思,但将湿的、杂乱的、复杂的和多余的神经元连接引入这一学科是相对较新的。如今,对于许多哲学家来说,似乎很明显,如果他们对心灵感兴趣,他们应该关注神经科学,但在帕特和保罗刚开始的时候,这一点并不明显,现在之所以如此,在某种程度上要归功于他们。

教会喜欢尽可能地尝试,不仅要相信他们自己是彻底的肉体生物,而且要感觉到这一点--把他们的思想体验为肉体的感觉。他们从来不认为把自己的意识看作肉体是人性的降低--恰恰相反。他们在生活中是一元论者,就像他们在哲学上一样:他们想知道他们的婚姻是一种什么样的有机体,它的身体和精神生活,从他们还没有形成,非常年轻的时候开始-所有那些年来分享相同的想法和相同的晚餐。当他们相遇时,保罗和帕特完全不同,无论是彼此还是现在的他们:他知道天文学和电磁学理论,而她知道生物学和小说。但随着时间的推移,他们互相传授他们知道的东西,而他们没有分享的东西就消失了。他们的家庭团结一致,以至于他们的两个孩子-现在30多岁-从专业角度讲几乎完全相同:两人都获得了神经科学博士学位,现在都在研究猴子。保罗有时认为帕特和他自己是同一个大脑的两个半球-在某些功能上不同,但由于共同的事件和习惯,组织和神经元路径以独特的方向连接在一起。这并不是他们之间透明的幻想:保罗认为,即使是一个人自己的大脑对自己来说也是不透明的,所以想象他妻子的大脑和他的大脑相连只是夸大了实际情况-两个有机体进化成一个共同的外壳。

“有趣的是,你的生活就是你的生活,而你不知道任何其他的生活,”帕特说。“我不知道如果我嫁给了--”

保罗说:“我认为,我们两个人联合起来,至少比我一个人成功了好几个数量级。”“我想比我更好地理解这一点,我想这与大脑有关。你可以说,嗯,我们交换了很多催产素,但这可能是故事的1%。“。(催产素是一种在

“直到我七岁,我们才有室内厕所。我们有两个洞,人们确实一起坐在厕所里。我知道现在看起来很滑稽。“。

帕特十几岁的时候,在一家水果加工厂工作。她的父母都没有受过六年级以上的正式教育。在她对自己的理解中,这种童年是非常重要的。对她来说,在偏僻的农场长大意味着你对长篇大论没有耐心,你只对一件事是否有效感兴趣。如果不管用,你最好自己想办法修,因为没人会帮你修。

当帕特上大学时,她决定要学习关于心灵的知识:什么是智力,什么是推理,什么是有情感。她发现这些问题从一开始就没有得到解决,心理学--当时许多心理学家都是行为主义者--但这些问题在某种程度上是在哲学中讨论的,所以她开始选修哲学课程。她是在柏拉图班上认识保罗的,那是她大二的时候。她很快就发现教给她的哲学并不是她想要的。当时,在20世纪60年代,英美哲学正全神贯注于语言-许多哲学家认为他们的任务是解开人们说话方式中的混乱和不连贯,他们相信分歧往往是误解,如果我们的概念整理得更好,我们的思维也会更清晰。这对帕特来说没有多大吸引力,但一件事接一件事,她发现自己在匹兹堡大学哲学研究生院学习。该系在科学哲学方面实力雄厚,让她松了一口气的是,帕特在那里找到了一些人,他们都同意普通语言哲学有点枯燥乏味。在匹兹堡,她读了W·V·O·奎因(W.V.O.Quine)几年前出版的书“文字与对象”(Word And Object),令她高兴的是,她了解到,可以质疑经验真理和概念真理之间的区别:哲学不仅可以关注科学,甚至可以成为一种科学。

一年后,她搬到牛津攻读学士学位。当时牛津大学的哲学与匹兹堡相去甚远--相当保守,完全不以经验为导向。似乎没有人对她感兴趣的东西感兴趣,当她试图做她应该做的事情时,她却做得不好。这一切都非常令人沮丧。她开始觉得哲学不过是一大堆废话。她说:“这个想法似乎是,如果你分析你的概念,不知何故,它会引导你找到事物本质的真相。”“这只是一堆垃圾。”她正要搬回加拿大,做一些完全不同的事情,可能是经商,但与此同时,保罗·丘奇兰已经和他们上大学时的女朋友分手了,并决心追求她。他来牛津避暑,他们一起在艾夫利路租了一间小房子。保罗已经开始思考如何使用科学哲学来思考心灵,他用他的理论来讨好帕特。

在匹兹堡,他也曾在那里读过研究生,他已经学会了对直觉上看似合理的想法持怀疑态度,即你可以直接看到世界,然后形成关于世界的理论-你可以依赖你的基本感知(看、听、摸)像它们看起来那样直截了当地是物理的,没有偏见。他的结论是,我们不由自主地通过我们对世界的看法来感知世界。这不仅仅是我们关注什么的问题-农民的兴趣可能是由风景中与诗人不同的东西引起的-而是我们实际看到的东西。在那年夏天,帕特开始以完全不同的方式看待哲学。“我留在战场上是因为保罗,”她说。“渐渐地,我可以看到各种各样的事情要做,我可以看到什么算得上是进步。”她意识到,哲学实际上可以改变你对世界的体验。如果它可以改变你对世界的体验,那么它就有潜力去做重要的工作,和科学一样重要,因为以完全不同的方式来看一些东西就像发现了一个新的东西。

保罗不是在农场长大的,但他成长在一个实用主义的家庭:他的父亲在温哥华开了一家船厂,然后在当地的一所高中教科学。他母亲从事缝纫工作。

“我想我早就知道只有大脑了,”帕特说。

保罗说:“我记得在大约11岁或12岁的时候,在与朋友们讨论了宇宙、上帝是否存在、灵魂是否存在等问题后,我做出了决定。”“我一直对上帝持怀疑态度。我父母不信教。我会问自己,你认为思考是什么?我会说,我猜这只是电的缘故。“

保罗小时候痴迷于科幻小说,尤其是罗伯特·海因莱恩的书。他清楚地记得“天空的孤儿”,一个名叫休·霍兰德的年轻人的故事。休生活在一个叫做船的世界里,这个世界是由科学家管理的-除了上层甲板,在那里冒险是危险的,因为住在那里的变种人,或称“MUTIES”。有一天,休被一只名叫乔吉姆的聪明的双头野马俘虏,他带他到船的控制室,给他看天空和星星。突然,休意识到,他被告知的那些高深莫测的宗教隐喻实际上是真的:这艘船毕竟不是整个宇宙,而只是其中的一个东西,它实际上是在进行某种旅行。他试图向科学家解释这一点,但他们说他在胡说八道。当船只有一条时,船怎么能动呢?“天空的孤儿”是一个经典的哲学寓言,是柏拉图故事的变体,讲的是一个洞穴里的囚犯把投射在墙上的阴影误认为是现实。它的寓意对日常工作、哲学或其他任何事情都不是很有用--你应该怎么处理它?--但它仍然控制着保罗的想象力:他总是记得,无论他对某事可能有多么确定,无论一个论点看起来多么无懈可击,或者无论一种直觉多么根本,总有可能两者都是完全错误的,而现实存在于他没有看过的其他地方,因为他不知道它在那里。

保罗的父亲在地下室有一家木工和五金店,保罗总是在做东西。他计划最终建造飞碟,并决定要成为一名空气动力学工程师。当他上大学时,他坚持这个计划,选修了数学和物理课程。但第一年后的那个夏天,他发现自己和一群朋友在一起,这些朋友可以就上帝的存在提出复杂的论点。保罗在不知道本体论论证是什么的情况下处于不利地位,他决定回到学校后上一些哲学课。虽然他和帕特一样接受过日常语言哲学的训练,但到他毕业的时候,他也开始觉得那种哲学不适合他。当他到达匹兹堡时,威尔弗里德·塞拉斯成了他的论文导师。在20世纪50年代中期,也就是保罗成为他的学生的几年前,塞拉斯曾提出,我们认为理所当然的那种基本的心理学理解几乎是本能的如果有人饿了,他会设法找点吃的;如果他认为情况很危险,他会试图逃脱。像“信仰”和“欲望”这样的概念不是自然而然就会出现的,它们必须通过学习来实现。它们也不是简单的描述性的:毕竟,我们看不到信仰--我们猜测它们是基于一个人的行为方式而存在的。不,这种普通的心理学理解有点像一种理论,或多或少连贯的假设和假设的集合,随着时间的推移而建立起来的,我们用来解释和预测其他人的行为。

在写他的论文时,保罗从塞拉斯的观点开始,即普通或“民间”心理学是一种理论,并更进一步。保罗认为,如果民间心理学是一种理论,那么它可能会被证明是错误的。毕竟,感觉像本能一样根本性和不可动摇的理解最终被证明是错误的,这已经发生了很多次。我们的民间地质学--我们的眼睛和常识的证据--告诉我们地球是平的,虽然看起来可能仍然是这样,但我们承认这是一种错觉。我们的民间生物学告诉我们,如果我们把一只手猛击在门上,我们会在接触点感觉到疼痛-虽然我们仍然感觉到手中的疼痛,但我们现在知道,疼痛信号必须在我们体验到它之前从手传到大脑。民间心理学也受到了纠正;例如,现在人们普遍认为,我们可能压抑了动机和记忆,而我们暂时没有察觉到这些动机和记忆。当然,随着神经科学的进步,更多违反直觉的结果将会公之于众。毕竟,在探索大脑的过程中,科学家们遇到“信念”神经元的小簇的可能性有多大?这并不是说信仰不存在,只是几百年前第一批说英语的人奇迹般地发现了俗话说的在接合处雕刻自然的类别,这似乎是非常不可能的。例如,事实可能会证明,从大脑的角度来看,更有意义的是。

..