罗伯特·路易斯·史蒂文森和他的朋友们

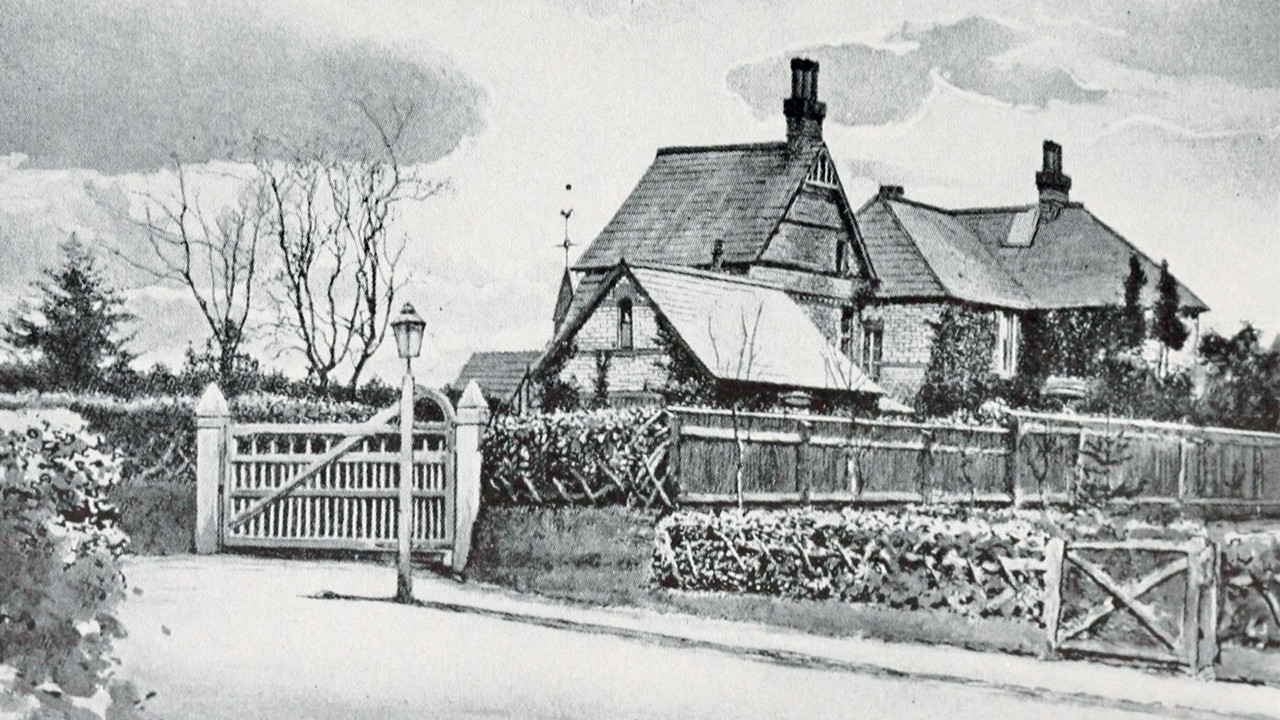

R总是生病,这是人们说的,1884年夏末,他决定不再回到法国南部,他在那里度过了过去一年半的时间,住在一座叫做“孤独”的房子里。他的妻子范妮(Fanny)向他的伦敦医生寻求建议,医生建议瑞士山区的达沃斯没有霍乱,但史蒂文森喜欢英格兰南部。范妮的儿子劳埃德·奥斯本在伯恩茅斯上学。多年后,他写道:“R.L.S.和我母亲来的时候,秋天天气很好。”他们兴高采烈,一切都让他们高兴,而且他们似乎对这个世界一点也不在乎。空气很新鲜,松树让史蒂文森想起了苏格兰,这是他想象的主要领域。他们知道冬天对他来说是个问题,但他挺过了冬天,咳嗽、发烧,住了几家旅馆,然后在新的一年里住进了一座别墅。就在小镇的西边,这是史蒂文森的父母送给范妮的礼物,他们很高兴看到他定居下来-他立即将它改名为Skerryvore,以家里的一座灯塔命名。这座房子是一座黄色砖砌建筑,屋顶是蓝色石板,坐落在Alum Chine路63号的一座高地上,花园尽头有一个峡谷,一直延伸到大海。史蒂文森从最上面的窗户往外看,看到了他笔下的人物:比利·伯恩斯、高个子约翰·西尔弗和正在崛起的“绑架”的演员阵容。英吉利海峡上充斥着真正的海员的鬼魂,比如走私者滑溜溜的罗杰斯,他曾乘坐一艘由40人划船来到伯恩茅斯,船上载有3万加仑的荷兰白兰地。几十年来,一艘法国围船的肋骨一直矗立在沙子上-据说,这是拿破仑入侵的证据,但从未发生过。

史蒂文森有一本贺拉斯·本格·多贝尔博士的书,名为“减肥、吐血和肺部疾病”。多贝尔曾是皇家胸病医院的咨询医生。史蒂文森在给他的信中写道:“我并不经常从一本书中获得更多的乐趣和指导。”他承认自己感觉“像是一场残骸”,充满了焦虑,尽管他相信自己没有去达沃斯“到充满细菌的空气中去”是正确的。史蒂文森已经是生动梦境叙事的作者,他有理由对此痴迷不已。“我没有死,”他写道,“但我死了,得了这种流感。”它运行的课程与上一个…完全相同。我现在处于咳嗽阶段,全身都撕裂了。“。

“海滨狂热”是一项商业发明,是对过度拥挤城市中传染性疾病和不干净空气威胁的反应。维多利亚时代的想象力因瘟疫和污秽的威胁而激动不已,确信烟雾和老鼠、肮脏的水道和含硫的工厂烟雾-所有那些似乎与城市生活的暴力融合在一起的恶臭企业-无法阻止它们扼杀弱势群体。狄更斯30年前曾沉思过这个问题,但伦敦的迷雾在19世纪80年代达到了顶峰。疗养胜地和水疗场所,凭借其“治愈”的海气和盐浴,成为了专业医疗和豪华住宿的圣地。人们修建疗养院和温泉旅馆,种植棕榈树,竖起铁墩,仿佛一个人可以漫步从恢复到衰落,从欢快到死亡,而不会看起来如此黑暗或肮脏的旅程。酒店是白色的。“他们来这里等死,”在伯恩茅斯码头布置花园的人写道。“让我们让死亡变得美丽。”皇家国家疗养院于1855年开业,随后专门为残疾女士或因“空气的健康”而闯入该镇的消费者提供“家”。优雅的希腊和意大利别墅开始挤满了悬崖前。广告商称它为“一个满是松树、蕨类和杜鹃花的残疾人天堂”。报纸称它为“浴椅大都市”。

史蒂文森写道:“记得住在”斯克里沃尔“的苍白野兽,就像饼干里的象鼻虫一样。”然而,他在那里的三年,也是他在英国度过的唯一一段时间,是他写作生涯中最好的几年,产生了一组杰作和几个关于他自己生活的谜团。在伯恩茅斯,史蒂文森发现了他才华的核心。这一切都始于与亨利·詹姆斯(Henry James)的一次激动人心的交流。1884年9月,当史蒂文森刚进入那片疗养者的绿洲时,他拿起了一本“朗曼杂志”,上面刊登了詹姆斯的散文“小说的艺术”(The Art Of Fiction)。他和詹姆斯只有一段距离,而且很钦佩他。史蒂文森在前一年出版了“金银岛”,当时33岁,深受读者喜爱,也受到朋友们的崇拜;詹姆斯42岁,主要是因为“一位女士的画像”和“黛西·米勒”而出名,这是他以如此奇特的方式挖掘“国际主题”的例子。他是一个孤独的人物,一个拱形风格的设计师,似乎像幽灵一样生活在他自己敏感的涂了漆的房间里。“单身更符合我对存在的整体看法。”

然而,他从巴黎回来,怀着对文学活力的渴望。他写道,在我看来,现实的气息(规范的坚实)似乎是一部小说的至高无上的美德。他的散文鼓舞了年轻作家,促使他们与英国人八卦和狭隘的习惯背道而驰,在作品中走向有机的整体。他主张小说要不怕新的题材和众多的视角,建议作家努力“捕捉生活本身的色彩”。

顺便说一句,他提到了一部他认为“令人愉快”的小说,罗伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)的“金银岛”。在读完这篇文章后,史蒂文森花了几天时间写了一篇回信--“谦虚的回忆”--这篇回信出现在后来一期的“朗曼”杂志上。他想谈谈批评和修辞方面的问题,并计划了一系列伦敦讲座,如果他还能被允许的话。他优雅的回答挑战了詹姆斯的观点,即文学必须作为真理的一种形式存在:对史蒂文森来说,艺术本身就是一种东西,在某些方面与事物的本质相反。他写道,“要‘与生命竞争’,我们不能看着他的太阳。”

他们的激情和疾病浪费和杀死了我们-为了与葡萄酒的味道、黎明的美丽、灼热的火焰、死亡和分离的苦涩竞争-这里确实是天堂的投影升级;这里确实是为了一个身穿礼服外套的大力神(Hercules)而努力的人,他带着一支笔和一本字典来描绘这些激情,带着一管上等的薄片白色的管子来描绘令人无法忍受的太阳的肖像。从这个意义上说,没有艺术是真实的:没有人能与生活“竞争”:即使是建立在无可争辩的事实基础上的历史也不能,但这些事实剥夺了它们的活力和刺痛。

与其迷失在“经验的幻影再现”中,艺术家必须从“现实的炫目和混乱”转向“某种具象的抽象”。史蒂文森也想给年轻作家一些有用的建议。他说,“生命是由野蛮的能量强加的,就像含糊不清的雷声;在体验…的喧嚣中,艺术吸引了人们的注意。”首先是每一部小说,然后是每一类小说,它们各自存在。这并不完全是“为艺术而艺术”,但它更接近于埃德蒙·威尔逊(Edmund Wilson)对巴尔扎克作为“社会部长”角色的定义。

友谊在书信中开花结果。“我亲爱的罗伯特·路易斯·史蒂文森,”詹姆斯在1884年12月5日写道,告诉他,“在这个不道德的时代,遇到一个真正熟悉这种可爱的艺术的人,是一件多么奢侈的事情”。詹姆斯最后说:“你所写的一切自然的欢乐令我愉快,当我回想起它来自一个生活中大部分时间仰卧着的人时(据我所知),我发现你确实是个天才。”史蒂文森在三天后回复了这封信,但他可能一辈子都在写这封信。他既赞扬又批评,讨论了大众对写作的看法:“他们认为引人注目的情况或好的对话是通过研究生活而获得的;他们不会站起来理解他们是由刻意的诡计准备的,是由痛苦的压制引发的。”史蒂文森声称自己发现自己是詹姆斯旁边的“第一水中的笨蛋和无精打采的人”,詹姆斯的每一次触碰都以其无形的精确度让我感到惊讶。史蒂文森还向詹姆斯提供了他在伯恩茅斯的看法和一份邀请函。“我属于那一类痴迷的人,病人:这使我在来访中处于不利地位。但有一天,你可能会觉得,在海边和松树中间度过的一天,会是一个远离小镇的愉快变化。

S长满了常春藤。几个月前,我参观了它的废墟,剪下了一些仍在地基上窥视的东西;它现在放在我桌子上的一个罐子里。1885年,那里有一英亩的花园,范妮·史蒂文森费了很大劲,在灌木丛和花床上开辟了蜿蜒的小路,种植了树莓、豌豆、虎百合、印度玉米和各种纠结的蔬菜。大家都说范妮自己是一件相当纠结的作品,在某种程度上,她希望伯恩茅斯的生活能实现英国资产阶级生活的幻想,路易受到保护,他们的婚姻很有艺术气息,而且只有少数人被允许参观这所房子。史蒂文森的第一位传记作者格雷厄姆·巴尔福(Graham Balfour)写道,“对于专门来伯恩茅斯看他的游客来说,这并不罕见,他发现自己要么是因为感冒,要么是因为感冒传染,史蒂文森暴露在这种传染病中是不安全的,或者因为他的主人已经病得太重了,无法接待他。”史蒂文森待在家里,以居家为荣。他写道,我们的客厅现在是如此美丽,就像坐在里面吃饭一样。世界上没有比这更可爱的房间了;我坐在那里,就像一位爱尔兰老乞丐在宫殿的王座室里坐着一个被抛弃的浴缸。不协调从来没有到过这种地步;我为我在这样一个凉亭里切入的形象而脸红。风扇

J·第一次来到伯恩茅斯是在1885年4月18日。他在镇上的医疗戏剧中的角色是通过他的妹妹爱丽丝来的。36岁的爱丽丝·詹姆斯是五个孩子中最小的一个,有时还是一名历史老师,她患有神经疲劳,有着强烈的怨恨和渴望,并患有严重的神经衰弱。“她喜欢被关在病房里,”亨利说,“她对世界上太小的一小块东西表现出了惊人的严谨。”她有着天生不健康的雪花石膏和松软的表情,她引用了奥马尔·凯亚姆的新作“鲁巴亚特”中的话:“生命的美酒一滴一滴地渗出,生命的叶子一片接一片地飘落。”

对爱丽丝来说,来到英国是对熟悉的告别,在她走到尽头之前,为生活和注意力而进行的斗争--似乎有什么不同--会变得戏剧性的。她一直依赖于她的兄弟们的爱,并一直在与杀害父亲的冲动作斗争。她在与自己的身体作战,或者说她的身体在与她作战,但她的疾病找到了一个朋友,她在凯瑟琳·洛林(Katharine Loring)身上找到了一个(也许)情人,她和凯瑟琳生病的妹妹路易莎(Louisa)一起去了英国。1884年11月,爱丽丝和他们一起驶出波士顿港口,从此再也见不到美国了。出于与爱丽丝有关的理由和与英格兰有关的理由,她发现自己的新生活--她的传记作者让·斯特鲁斯(Jean Strouse)所说的“无效主义的职业生涯”--相当可行。一旦她的哥哥把她安置在克拉赫斯街40号的房间里,她就九个星期没有离开过床。医生要求用盐水擦拭她的背部,但没有发现“有机问题”。然而,爱丽丝经常觉得自己快要死了。“在她给医生的回复中,”斯特劳斯写道,“爱丽丝在一定程度上是在抗议19世纪心理科学的局限性。她还记录了对一般男性,特别是“伟大的”科学界人士的投诉。她的反应被指控为压抑的性欲。在克拉赫斯街有好几个早晨,她的腿都不能动了。医生到了;一些人受到了爱戴;所有人都被解雇了。她的案子现在被认为是时代的失败。她被认为是一个歇斯底里的人,但她辩称,主要的问题在于“我是否有能力采取接受的态度,这是女性的基本美德”。“她的病是一种自我主张的形式,”斯特劳斯补充道,很快就决定她应该去伯恩茅斯,在那里他们知道如何认真对待这些事情。爱丽丝喜欢饮水处的“中立性”,喜欢知道一切都失去了才能有所收获的感觉。从某种意义上说,她已经习惯了这些地方的散布,因为她从很小的时候就在一个地方住过,在她的头脑里。“我在12岁到24岁之间不得不相当努力地坚持,”她写道,“就像有人说的那样,‘自杀’--深入到骨子里,让自己穿上中性的衣服,在平静的水中漫步,在沉默中拥有自己的灵魂。”

她并不总是沉默寡言,正是凯瑟琳·洛林的情况把亨利吸引到了伯恩茅斯。凯瑟琳的妹妹肺部虚弱,而凯瑟琳--他写道,“似乎团结在一起”,“蛇的智慧和鸽子的温柔”--正在努力照顾路易莎和艾尔。

..