真正的博学者仍然是百万分之一。

我们生活在一个普遍多才多艺的时代。我们不是什么都知道,但要发现任何给定的真相并不困难。但值得记住的是,过去要想弄清楚事情有多难。30年前,如果你想研究一下自己的蝙蝠,那就意味着要去公共图书馆--也许还需要填写一张馆际互借的表格。或者你可以去书店试试运气,不管是新的还是二手的。整个过程花了很长时间,大多数人都停留在自己的专业能力或热情范围内,坦率地承认自己对这些限制之外的无知。这是专家的年龄,令人难忘的是迈克尔·弗雷恩(Michael Frayn)在《驴子的岁月》中捕捉到的年龄,以及肯尼斯·斯内尔(Kenneth Snell)这个角色:

“就拿我来说吧。我在研究小肠的寄生虫感染。现在,我可以追踪我进入小肠的路径了。我可以从我四岁的时候开始一步一步地跟踪,我第一次观察到反胃。碰巧,北威尔士兰德诺的一只鲱鸥,奇怪的是,我第一次接触肠道蠕虫是在南威尔士的加的夫附近,这是故事的另一条线索。现在,我还记得当我第一次得到这份工作的时候,我想,可能性是无穷无尽的!整个消化道都向我敞开着!

如今,多亏了互联网,研究只需要片刻时间,尽管它可能非常不准确。一本关于这个主题的可靠书籍可以在几秒钟内下载,或者订购一本绝版的书。虽然你总是可以假装,但一旦你读完了,你是否能理解这个论点就是另一回事了。在过去的几周里,我们中的许多人变成了业余流行病学家,他们对R数字有确定的看法,而控制政治理论的爱好者们则乐于谈论乔治·阿甘本(Giorgio Agamben)关于“例外状态”的说法。现在有无数的业余爱好者在学习烹饪、缝纫、说阿拉伯语或掌握折纸艺术(我正在学习曼陀林)。即使是在最近的过去,这也是不可能的--例如,我们往往对梅纳德·凯恩斯(Maynard Keynes)的经济学知识和后印象派绘画知识或格莱斯顿在神学方面的专业知识感到敬畏。

博学者是否真正掌握了几种完全不同的活动,这是一个中肯的问题。彼得·伯克(Peter Burke)的书讲述了数百名声称自己这样做的人-其中许多人被专家斥为江湖骗子。巴克明斯特·富勒、福柯、德里达、马歇尔·麦克卢汉和拉康经常被这样描述,而肯尼斯·博尔丁被认为是“非常受非经济学家钦佩的经济学家”。这位放弃专业知识、毕生致力于平庸的伟人(正如以赛亚·伯林对科学家出身的哲学家迈克尔·波兰尼(Michael Polanyi)的描述)并不罕见;卡蒂埃-布列松(Cartier-Bresson)是一位出色的摄影师,在晚年是一位非常平淡无奇的平面艺术家。

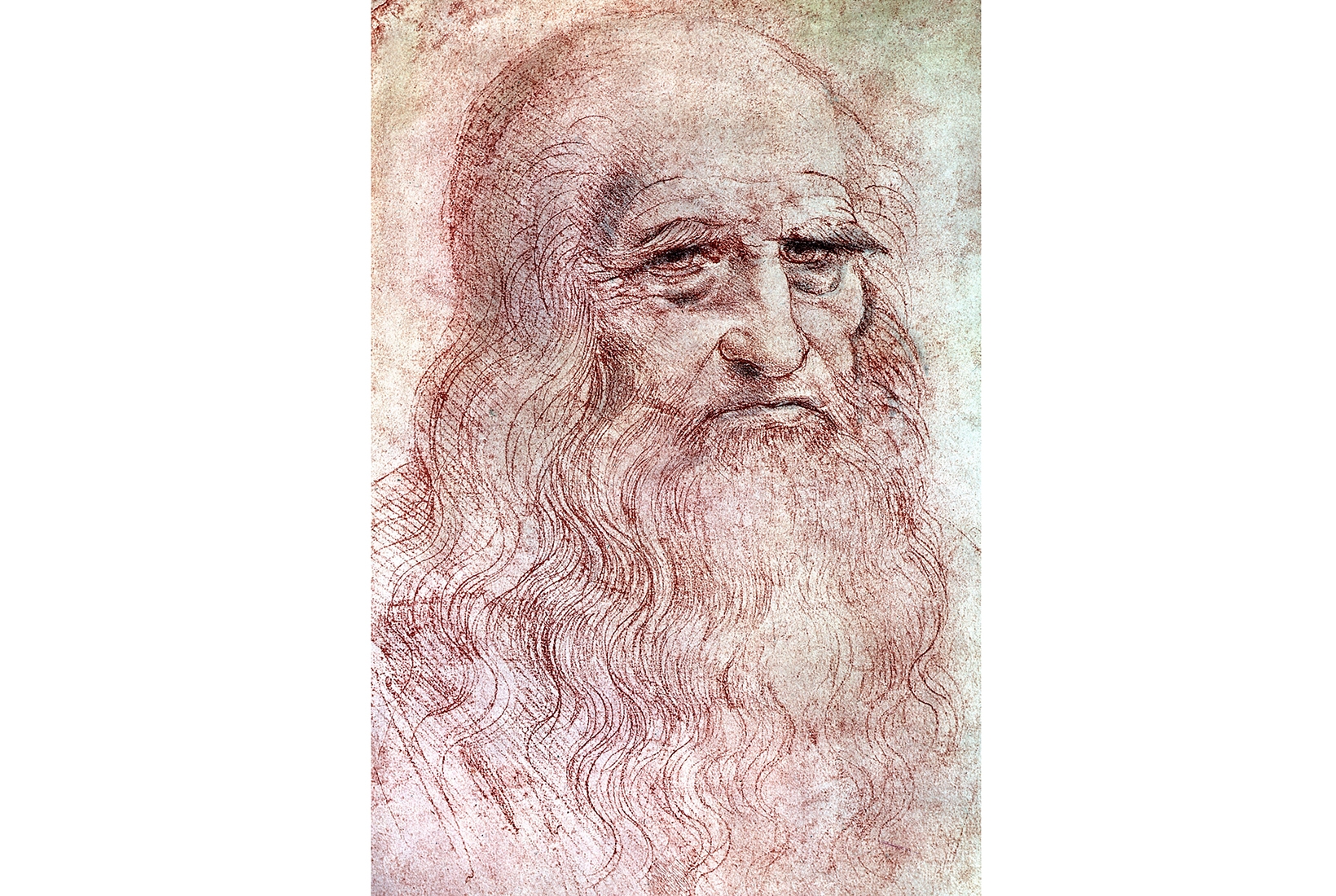

因此,我们必须得出结论,在许多学科中取得真正杰出成就的人是不同的人。歌德是真正先进的科学研究领域,如地质学和颜色理论;纳博科夫一直被认为是一位杰出的昆虫学家。莱昂纳多·达·芬奇(Leonardo Da Vinci)自然是一个明显的候选者,他对工程项目的投机性绘画,尽管米开朗基罗(奇怪的是伯克没有提到)可能也是一个同样成功的博学者,在绘画、雕塑、建筑和诗歌方面取得了一流的杰作。除了少数像这样的怪胎之外,我们还发现了很多涉足其他领域的专家--我们只能试着欣赏丘吉尔和斯特林伯格的画作,或者C.P.斯诺的小说。如果格拉德斯通只是个神学家,没有人会重新考虑他。

另一个问题是,你如何定义那些理应由博学者翻个跟头的划分。现在我们倾向于以大学的方式组织课程;但在过去,他们不是这样想的。伯克对不止一位同时也是哲学家的神学家发表了评论,但我怀疑这些在当时是否会被视为不同的学科。数学有一个奇怪的习惯,那就是游荡在截然不同的活动中。现在无处不在的哲学和数学的结合会让以前的时代感到惊讶,就像真正的数学专业知识,而不是算术,进入经济学一样。这个主题可以出现在更令人惊讶的领域;J·F·伯罗斯(J.F.Burrow)的《非同寻常的批评计算:简·奥斯汀的研究和方法实验》(1987)使用一个数学模型来说明奥斯汀小说中一个人物和另一个人物的讲话中介词、人称代词、宾语和连词的使用频率是如何不同的。它看起来给我留下了深刻的印象,但当然我对数学一窍不通。

伯克的书相当于在多数学现象的表面滑行-但它怎么可能不是这样呢?很难理解歌德是否取得了什么成就

虽然专注于六个真正的案例,探索在不同领域做出了真正贡献的地方会更好,但伯克还是发现了相当数量的离奇炫耀、医疗案例和怪人。从阿塔纳修斯·基尔彻到物理学家恩里科·费米,“最后一个无所不知的人”的称号有很多候选人。事实上,如今我们都是那个男人或女人;你只需要求助于维基百科,就会意识到知道一切-或者实际上知道任何事情-的想法已经变得多么过时。