克格勃的艾滋造假行动“丹佛”行动的教训

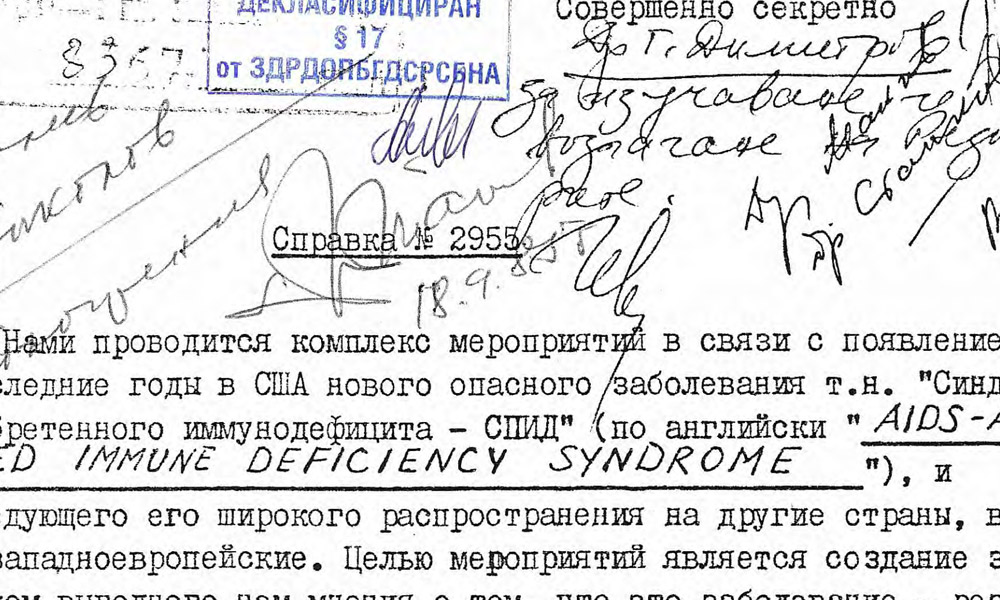

1985年9月,苏联国家安全委员会(KGB)通知华约其他外国情报机构,它发起了一场新的重大造谣运动。“我们正在实施一系列(积极的)措施,以应对近年来在美国出现的一种新的危险疾病,即艾滋病(获得性免疫缺陷综合症)。”克格勃解释说,“这些措施的目的是让我们在国外获得好感--也就是说,这种疾病是美国特勤局和五角大楼用新型生物武器进行秘密实验的结果,这些新型生物武器已经失控。”最有可能的是,克格勃早在1983年就发起了造谣运动,但克里斯托弗·内林(Christopher Nehring)从前保加利亚国家安全档案中获得的1985年9月的文件是迄今为止发现的最早的确凿证据。(研究人员从未接触过前克格勃外国情报档案。)。

在协助克格勃的东欧情报机构中,有东德国家安全部(STASI),它在提到这次行动时使用了代号“丹佛”。克格勃和斯塔西依靠伪造的文件和据称是专家的不准确证词来表明,导致艾滋病的艾滋病毒不是来自非洲受感染的动物,而是来自美国军事科学家在马里兰州德特里克堡进行的生物战研究。历史学家道格拉斯·塞尔维奇(Douglas Selvage)在最近一期“冷战研究杂志”(Journal Of冷战Studies)上发表的一篇文章中写道,事实证明,丹佛行动非常有效;实际上,比克格勃和斯塔西最初预期的还要有效。不久,世界各地(包括美国)大量的人开始错误地认为美国政府对艾滋病负有责任。

塞维奇的文章出现在新冠肺炎突然进入公众意识的几个月前。新冠肺炎疫情在政府对美国怀有敌意的国家,特别是俄罗斯、中国、伊朗和委内瑞拉,激起了各种耸人听闻的阴谋论。与克格勃和斯塔西在20世纪80年代传播的虚假信息相比,2020年流传的阴谋论更分散,更不连贯,但这两个时期有着明显的相似之处。在这两起事件中,威权政权都利用公众普遍的恐惧和困惑,对美国的动机产生怀疑,煽动对美国的敌意,并诋毁美国政府抗击全球流行病的诚意。

在我们下面的交流中,Selvage阐明了“丹佛”行动的起源和主要目的,并考虑了我们在2020年应对俄罗斯和中国的虚假信息方面可能会学到的教训。

马克·克雷默:苏联克格勃是发起艾滋病造谣运动的机构,但克格勃很早就招募了东德史塔西来帮忙。其他苏联集团情报机构在多大程度上也参与了?在苏联克格勃之后,斯塔西是否扮演了主角?

Douglas Selvage:根据1986年至2009年克格勃和斯塔西官员对保加利亚同行的声明,斯塔西的外国情报部门(HVA)与克格勃一起在造谣行动中发挥了核心作用。保加利亚,特别是捷克斯洛伐克的外国情报机构也提供了帮助,但主要是在美国军事基地周围散发传单和北约国家当地媒体鼓舞人心的故事方面。这些人(错误地)声称美国军人感染艾滋病毒的几率很高,并在美国军事基地附近当地传播艾滋病。古巴政府也在拉丁美洲散布有关美国的艾滋病虚假信息方面发挥了作用,但细节仍不清楚。

M.K.:为什么史塔西要给造谣运动起代号“丹佛”?

D.S.:我们实际上不知道为什么Stasi选择这个特殊的代号,因为HVA在1989-90年销毁了大约90%的记录,包括丹佛行动的文件。人们只能猜测。斯塔西的一名军官可能听说了“德特里克要塞”这个词,认为是“丹佛”,而不是“德特里克”--这是一个对大多数德国人来说更熟悉的地理术语。当时,在西德电视上有一个很受欢迎的节目,也是在东德收看的,是“丹佛家族”(Denver-Clan),这是广受欢迎的美国电视剧“王朝”的德语名称。但这一切都只是猜测。早在1987年,负责艾滋病造谣运动的斯塔西官员就开始在与保加利亚同行的谈判中交替使用“丹佛”和“德特里克”两个词。“丹佛”一词的使用显然造成了一些混乱。

有一个术语在斯塔西与保加利亚同行的谈判中从未出现过,更不用说在克格勃与保加利亚人的谈判中了,那就是“情报行动”(Operation InFEKTION)。尽管如此,几乎整个互联网都在继续使用这个错误的代号来讨论克格勃的艾滋病造谣运动。“纽约时报”甚至决定用它作为其关于苏联和俄罗斯虚假信息的一系列流行视频的标题。

M.K.:“丹佛行动”的主要目的是什么?虚假信息活动的主要类型是什么?

D.S.:克格勃在1985年9月通知其保加利亚同事,它已经发起了一场关于艾滋病毒/艾滋病的“积极措施”--即秘密宣传--的运动。“这些措施的目的,”克格勃写道,“是为了让我们在国外产生有利的看法,认为这种疾病是美国和五角大楼的秘密机构用一种新型生物武器进行的秘密实验的结果,后来失去了控制。”大约一年后,斯塔西写信给保加利亚人,谈到“丹佛行动”对克格勃的艾滋病造谣行动的贡献。通过这次行动,斯塔西试图揭露“生物武器的研究、生产和使用给人类带来的危险”,“强化世界上的反美情绪”,“在美国国内引发政治争议”。为此,斯塔西承诺向他们的保加利亚“同志”提供“一项科学研究和其他材料,证明艾滋病起源于美国,而不是非洲,艾滋病是美国生物武器研究的产物”。

斯塔西提到的“科学研究”显然是由退休的苏联-东德生物学家雅各布·西格尔和他的妻子莉莉(Lilli)进行的“艾滋病:其性质和起源”,莉莉本身就是一名科学家和作家。斯塔西声称,在1986年8-9月在津巴布韦哈拉雷举行的不结盟运动峰会上,在一本名为《艾滋病:美国制造的邪恶,而不是非洲》的小册子中,斯塔西在复印和分发这份研究报告方面发挥了作用。这是一次世界领导人的聚会,主要来自欠发达国家,他们曾宣布在冷战期间的超级大国竞争中保持中立。记者,特别是来自非洲的记者,报道了塞加尔夫妇的发现。赛格勒夫妇声称-就像克格勃一样,但基于更“科学”的分析-艾滋病病毒已经从马里兰州德特里克堡的一个美军生物武器研究实验室泄露出来。塞加尔夫妇声称,美国军方已经使用了非常新的基因工程技术,从另外两种危险的病毒中构建了艾滋病病毒,其中一种病毒感染了绵羊。

非洲的许多领导人、记者和知识分子欢迎塞格尔斯关于艾滋病毒起源于美国的论点,认为这是对当时许多美国和西方著名科学家假说的替代。后者争辩说-后来证明是正确的-艾滋病病毒起源于非洲,在那里它已经从非人类灵长类动物传播到人类。许多非洲人将这一假设解读为试图将艾滋病毒/艾滋病归咎于非洲和非洲人,特别是考虑到当时证据不足。在哈拉雷峰会之后的几周里,赛格尔斯关于艾滋病起源的“德特里克堡论点”传遍了非洲、印度和世界各地的媒体。

斯塔西显然在幕后帮助将赛格勒夫妇和某些外国记者聚集在一起,这些记者是其虚假信息部门的知名人物。苏联官方通讯社诺沃斯蒂(Novosti)也与克格勃一起,帮助将这一论点传播到国外。克格勃高兴地注意到,外国记者在没有任何提示的情况下,也注意到了这些说法并进行了报道。例如,里根政府的官员感到不安的是,丹·拉瑟1987年在哥伦比亚广播公司晚间新闻(CBS Evening News)上报道了苏联对艾滋病和德特里克堡的指控,但没有要求美国政府做出回应。

斯塔西还声称,他秘密联合资助了一部纪录片,1989年在公共资助的西德电视台播放了三次,随后于1990年在英国第四频道播放了英文版。这部电影包括对塞加尔夫妇的采访,他们阐述了他们的论点;与记者和非洲科学家的对话,他们谴责艾滋病在非洲自然起源的假设是种族主义;以及美国和西方对表面上防御性的美国生物武器研究计划的批评。(没有提到苏联规模大得多的攻击性生物武器研究计划,但当时公众对此知之甚少。)。

这部西德电影的两位联合主创极力否认斯塔西秘密资助了这部电影或以任何其他方式参与其中。他们还否认他们曾与斯塔西有任何联系。不管是什么情况,斯塔西造谣部门的官员表面上相信

这部德国电影-或者可能是盗版-今天仍然可以在YouTube上观看。

M.K.:当你开始撰写关于苏联-东德艾滋病造谣运动的文章时,你有没有想过你可能会经历一场全球大流行,这会在俄罗斯、中国和伊朗引发耸人听闻的阴谋论,声称这种致命的病原体是在美国的生物防御实验室制造的?

D.S.:奇怪的是,回想起来,尽管奥巴马政府的警告和艾滋病毒/艾滋病大流行的例子,我在有生之年没有想到会经历另一次全球大流行。我们中更多的人应该知道得更清楚。

尽管如此,作为一名历史学家,对于针对新冠肺炎疫情会出现阴谋论,我并不感到惊讶。自中世纪以来,如果不是很久以前,人们对流行病和流行病的反应是试图找到一个或多个负责任的政党,通常是以替罪羊的形式。例如,欧洲的一些基督徒将淋巴腺鼠疫归咎于犹太人,并以暴力和谋杀作为回应。

通常,镇压和真正阴谋的受害者也会对流行病和其他灾难持怀疑态度,为了解释看似令人费解的事情,他们编造了阴谋论。例如,克格勃并不是第一个指责美国政府构建艾滋病病毒的机构。早在1983年,美国同性恋社区的一些成员就指责联邦政府为了杀害美国同性恋而制造了这种病毒。这至少在一定程度上是为了回应他们对数十年来的歧视、艾滋病毒/艾滋病死亡人数不断增加以及里根政府对这一流行病反应迟缓、有时冷酷无情的失望情绪。随着情况变得明显,非洲裔美国人也受到了这种疾病的不成比例的折磨,一些非洲裔美国人开始相信并传播类似的阴谋论。考虑到美国的种族主义历史,包括医疗领域,这样的指控对许多人来说似乎是可信的。一个特别应该受到谴责的事件是塔斯基吉梅毒研究,在这项研究中,美国公共卫生服务机构(U.S.Public Health Service)观察了梅毒对受感染的非裔美国佃农及其后代的长期影响,从1932年到1972年,即使在青霉素被证明对这种疾病有效之后,也没有为他们提供有效的医疗服务。

当然,政治极端分子,无论是在位的还是下台的,往往都会发展或利用阴谋论来达到自己的目的。在我为“冷战研究杂志”撰写的文章中,我展示了常年右翼的美国总统候选人林登·拉鲁什(Lyndon LaRouche)和他的组织是如何宣传“来自德特里克要塞的艾滋病”(AIDS-from-Detrick)这一论点的变体的。他们鼓吹苏联第五纵队通过世界卫生组织渗透到国家卫生研究院,然后在国家癌症研究所位于德特里克堡的设施中对艾滋病病毒进行基因工程。虽然拉鲁什的组织用自己版本的德特里克堡命题反击了克格勃的虚假信息,克格勃和莫斯科也攻击了拉鲁什,但显然都是从对方的阴谋论中借鉴了元素来构建自己的阴谋论。

在艾滋病造谣运动中,克格勃只是简单地利用了美国现有的阴谋论,添加了符合其造谣目标的新元素(即艾滋病病毒的确切建造地点,德特里克要塞),并将由此产生的阴谋论在国际上传播到自己的目的。出现了一个错误信息和虚假信息的循环,其中克格勃引用了美国的阴谋论,而美国阴谋论者反过来又开始引用与克格勃虚假信息有关的文本。

如果你仔细观察Twitter和Facebook上的Sputnik News和RT(前身为今日俄罗斯),就会发现今天俄罗斯虚假信息和美国阴谋论者之间存在类似的动态。早在2013-16年西非埃博拉疫情期间,这些俄罗斯宣传机构就散布报道称,这种病毒是美国与英国和南非合作创造的,目的是杀死非洲人。也就是说,不同的病毒,相似的虚假信息。因此,俄罗斯某些宣传人员散布类似新冠肺炎来历的谣言也就不足为奇了。由于我对中国的造假努力知之甚少,北京显然决定修改旧的苏联造假,并将其应用于新病毒,这让我感到惊讶。

M.K.:在应对俄罗斯和中国的虚假信息方面,我们可以从“丹佛行动”中学到什么?

D.S.:在冷战期间,里根政府有一个积极的措施工作组,揭露和宣传苏联造假的例子。它在打击苏联集团的艾滋病虚假信息方面特别积极。从长期来看,苏联不断曝光的造谣活动在国际上引发了强烈反对,帮助败坏了苏联宣传机构的声誉,并对苏联施加了有效的压力,要求其限制或至少限制其活动。美国和其他民主国家类似的密集努力今天也可能被证明是有效的。爱沙尼亚等北约盟国已经采取了这样的措施,但美国却落在了后面。

从我的角度来看,更重要的是,特别是从长远来看,从小学开始就训练学生辨别事实和观点,不仅要识别宣传技巧,还要识别逻辑上的谬误。在冷战期间,美国在这方面采取了一些举措。我不知道他们今天是否还在继续。学生和其他人也将从互联网素养培训中受益:人们可以信任哪些来源,如何对各种声明进行事实核查,特别是在转发之前?

有一件事是民主政府在回应虚假信息时绝对应该避免的-那就是散布阴谋论和虚假信息本身。当然,在冷战期间,美国和其他民主国家做到了这一点,即使没有达到苏联及其盟友的程度。

今天,这绝对无济于事,例如,当特朗普政府和其他美国政客公开宣扬他们自己对新冠肺炎的阴谋论时,包括基本上没有事实根据的说法,即病毒从武汉的一个中国实验室逃脱。这导致了毫无结果的公开讨论:“谁应该为病毒的构建负责--中国还是美国?”这种明显毫无根据的指责也让公众,特别是第三国的公众,不太愿意听取对中国应对疫情的其他有事实根据的批评,包括最初压制武汉医生的警告。中国政府在某种程度上成功地将对武汉实验室的指责与对其作用和应对疫情的所有其他批评混为一谈,认为这仅仅是“抨击中国”。

宣扬关于病毒起源的阴谋论也会破坏公共卫生减缓其传播和拯救生命的努力。研究表明,相信有关艾滋病毒/艾滋病起源的阴谋论的人不太可能遵循关于安全性行为的医学建议,不太可能检测自己是否有潜在的感染,也不太可能服用有效的药物来控制疾病。当然,这样的行为可能会导致死亡。显然,HIV/AIDS阴谋论的信徒的理由如下:如果科学家和医生在病毒起源的问题上不能被信任说出真相-或者被自己“欺骗”了,人们为什么要相信他们的医疗或公共卫生建议?不足为奇的是,也有一些人通过出售带有他们自己版本的艾滋病毒/艾滋病阴谋论的出版物以及他们自己未经证实的针对这种疾病的替代疗法来盈利。就HIV/AIDS而言,这样的庸医疗法包括阿司匹林、α-干扰素、紫外线照射血液、维生素鸡尾酒、传统的中国或非洲草药和胶体银。关于今天的新冠肺炎,我们看到类似的阴谋论信仰的传播,与之相关的对公共卫生措施的拒绝,以及未经证实的、潜在危险的替代疗法的类似传播。

塔博·姆贝基总统领导下的南非民选政府应对艾滋病毒/艾滋病流行病的例子(1999年至2008年)应对我们今天与新冠肺炎搏斗时的警示。他和他的卫生部长开始相信互联网上关于艾滋病毒/艾滋病的各种阴谋论,包括德特里克要塞的论点。因此,他们拒绝了关于艾滋病毒/艾滋病的主流医学科学,并开始推广各种未经证实的替代疗法-其中一些如上所述-用于治疗这种疾病。据估计,南非随后推迟采用有效的艾滋病毒/艾滋病抗逆转录病毒治疗,造成多达300000人死于该疾病。

马克·克莱默(Mark Kramer)是哈佛大学戴维斯俄罗斯和欧亚研究中心(Davis Center For Russia And Eurasian Studies)冷战研究主任,也是“冷战研究杂志”的编辑。

道格拉斯·塞尔瓦奇(Douglas Selvage)是柏林洪堡大学历史研究所(Institute For History Of The Humboldt University)的副研究员(Wienschaftlicher Mitarbeiter)。