法国“知识分子”如何毁掉西方:后现代主义及其影响(2017)

后现代主义不仅是对自由民主的威胁,也是对现代性本身的威胁。这听起来可能是一个大胆甚至夸张的说法,但现实是,后现代主义根源的思想和价值观集群已经打破了学术界的界限,在西方社会获得了巨大的文化力量。后现代主义的非理性和认同主义的“症状”是显而易见的,也是备受批评的,但其背后的精神气质却没有得到很好的理解。这部分是因为后现代主义者很少清楚地解释自己,部分是因为否认稳定的现实或可靠的知识存在的思维方式的内在矛盾和不一致。然而,后现代主义的根源是一致的,如果我们想要对抗它们,理解它们是必不可少的。它们是我们今天在社会正义激进主义中看到的问题的根源,破坏了左翼的信誉,并有可能让我们回到非理性的部落“前现代”文化。

最简单地说,后现代主义是一场艺术和哲学运动,始于20世纪60年代的法国,产生了令人眼花缭乱的艺术和更令人眼花缭乱的“理论”。它吸收了先锋和超现实主义艺术以及早期的哲学思想,特别是尼采和海德格尔的哲学思想,因为它反现实主义,拒绝统一和连贯的个体的概念。它对现代主义艺术和知识运动的自由人文主义做出了反应,它的支持者认为这是将西方、中产阶级和男性的体验天真地普及化。

它以同样的指责拒绝了重视伦理、理性和清晰度的哲学。结构主义,一场试图根据一致的关系结构分析人类文化和心理的运动(通常过于自信),受到了攻击。马克思主义通过阶级和经济结构来理解社会,也同样被认为是僵化和简单化的。最重要的是,后现代主义者攻击科学及其目标,即获得关于独立于人类感知而存在的现实的客观知识,他们认为这只是另一种形式的、由资产阶级的西方假设主导的已构建的意识形态。后现代主义无疑是左翼的,它既有虚无主义,又有革命精神,这与西方战后、后帝国时代的思潮产生了共鸣。随着后现代主义的不断发展和多样化,其最初更强的虚无主义解构阶段成为其革命性的“身份政治”阶段的次要阶段(但仍是根本阶段)。

后现代主义是否是对现代性的反动一直存在争议。近代是文艺复兴、人文主义、启蒙运动、科学革命、自由主义价值观和人权发展的历史时期;是西方社会逐渐将理性和科学置于信仰和迷信之上作为知识途径的历史时期,并形成了人作为人类个体成员理应享有权利和自由的概念,而不是作为各种集体的一部分,在社会中受到严格的等级角色的约束。

“大英百科全书”说,后现代主义“在很大程度上是对西欧(特别是欧洲)历史现代时期的哲学假设和价值观的一种反应”,而斯坦福哲学百科全书否认了这一点,并说“相反,它的不同之处在于现代性本身,后现代主义是现代思维在另一种模式下的延续。”我认为不同之处在于我们是以生产的东西来看待现代性,还是以被摧毁的东西来看待现代性。如果我们认为现代性的本质是科学和理性的发展,是人文主义和普遍自由主义的发展,那么后现代主义者是反对的。如果我们认为现代性是对包括封建主义、教会、父权制和帝国在内的权力结构的拆毁,后现代主义者正试图继续它,但他们现在的目标是科学、理性、人文主义和自由主义。因此,后现代主义的根源本质上是政治性和革命性的,尽管是以破坏性的方式,或者用他们的话说,是去建设性的方式。

“后现代”一词由Jean-François Lyotard在他1979年出版的“后现代条件”一书中首创。他将后现代状态定义为“对元叙事的怀疑”。元动名词是对大现象的广泛而连贯的解释。宗教和其他总体性的意识形态在试图解释生命的意义或社会的所有弊病时都是元叙事。利奥塔德主张用“微不足道”来代替这些,以获得更小、更个人化的“真相”。他这样讲基督教和马克思主义,但也讲科学。

在他看来,“在被称为科学的语言和被称为伦理和政治的语言之间存在着严格的联系”(第8页)。通过将科学及其产生的知识与政府和

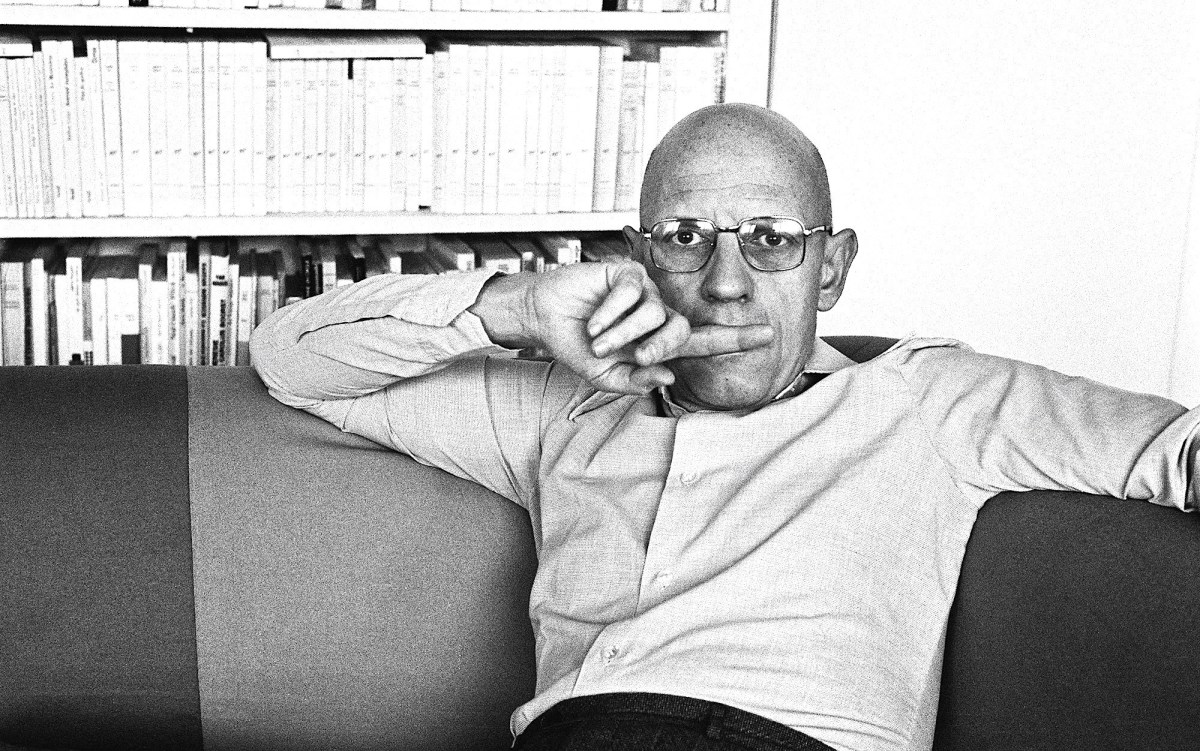

米歇尔·福柯的作品也是以语言和相对主义为中心的,尽管他把这一点应用到了历史和文化上。他称这种方法为“考古学”,因为他认为自己是在通过记录的话语(促进或假定特定观点的演讲)“揭开”历史文化的方方面面。对于福柯来说,话语控制着可以“知道”的东西,在不同的时期、不同的地方,不同的制度权力控制话语系统。因此,知识是权力的直接产物。“在任何给定的文化中,在任何给定的时刻,总是只有一个‘认识论’定义了所有知识的可能性条件,无论是在理论上表达还是默默地投入到实践中。”[1]。

此外,人本身也是文化建构的。“个人,连同他的身份和特征,是对身体、多样性、运动、欲望和力量施加权力关系的产物。”[2][2]他几乎没有给个人留下任何代理或自主的空间。正如克里斯托弗·巴特勒(Christopher Butler)所说,福柯“依赖于关于个人阶级地位或职业地位固有邪恶的信念,被视为‘话语’,而不管他或她个人行为的道德。”[3]他将中世纪封建主义和现代自由民主描述为同样令人压抑的制度,并主张批评和攻击制度,以揭露“总是通过它们模糊地实施自身的政治暴力”。

我们在福柯身上看到了文化相对主义的最极端的表达,通过权力结构解读,在权力结构中几乎完全没有共享的人性和个性。相反,人们是由他们与主流文化观念相关的地位构成的,要么是压迫者,要么是被压迫者。朱迪思·巴特勒(Judith Butler)在关注性别的文化建构本质的酷儿理论中发挥了基础性作用,爱德华在后殖民主义和“东方主义”中扮演了类似的角色,金伯利·克伦肖(KimberléCrenshaw)在她发展“交叉性”和倡导身份政治方面也是如此。我们也看到了语言与暴力和胁迫的平衡,以及理性和普遍自由主义与压迫的平衡。

是雅克·德里达提出了“解构主义”的概念,他也主张文化建构主义以及文化和个人相对主义。他更明确地把重点放在语言上。德里达最著名的一句话“没有外部文本”与他拒绝词语直截了当地指任何东西的观点有关。相反,“只有上下文没有任何绝对锚定的中心。”

因此,文本的作者并不是其意义的权威。读者或听众给出了他们自己同样有效的意义,每一篇文章都“以一种绝对不饱和的方式产生了无限新的语境”。德里达创造了“différance”这个词,他从动词“differ”派生而来,意思是“推迟”和“不同”。这表明意义不仅永远不会是最终的,而且它是由差异构成的,特别是由对立构成的。“年轻”这个词只有在它与“老”这个词的关系中才有意义,他在索绪尔之后认为,意义是由这些基本对立的冲突构成的,对他来说,这些对立总是形成积极和消极的关系。“男人”是正面的,“女人”是负面的。“西方”是正面的,“东方”是负面的。他坚称“我们面对的不是和平共处,而是暴力等级制度。这两个术语中的一个支配另一个(在价值上、逻辑上等),或者占据上风。解构对立,首先就是在特定的时刻颠覆等级。“[6]因此,解构包括颠倒这些感知到的等级,使”女人“和”东方“成为积极的,使”男人“和”西方“成为消极的。”[6]因此,解构包括颠倒这些感知到的等级,使“女人”和“东方”成为积极的,使“男人”和“西方”成为消极的。具有讽刺意味的是,这样做是为了揭示不平等冲突中这些感知到的对立在文化上构建的和武断的性质。

我们在德里达身上看到了进一步的相对主义,无论是文化上的还是认识论上的,并进一步证明了身份政治的合理性。有一种明确的否认,即差异可以不是对立的,因此是对启蒙自由主义克服差异、关注普遍人权和个人自由与赋权的价值观的拒绝。我们在这里看到了“讽刺的不正当行为”的基础,“反向种族主义不是真的”的口头禅,以及身份决定可以理解的东西的想法。我们也看到一种拒绝,拒绝在演讲和论证中澄清,理解对方的观点,避免误解。演讲者的意图无关紧要。重要的是演讲的影响。这一点,连同福柯的观点,都是当前认为“微侵犯”的严重破坏性和滥用与性别、种族或性行为相关的术语的基础。

利奥塔、福柯和德里达只是“基金会”中的三个。

尽管有所有证据表明,种族主义、性别歧视、同性恋恐惧症、跨性别恐惧症和仇外心理在西方社会处于历史最低水平,但左翼学者和SocJus活动人士表现出一种宿命论的悲观主义,这得益于后现代的“阅读”做法,这些做法评估了确认偏差。后现代学者和活动家的威权力量对他们来说似乎是看不见的,而对其他所有人来说却是显而易见的。正如安德鲁·沙利文(Andrew Sullivan)谈到交叉性时所说:

“它提出了一种经典的正统理论,人类的所有经验都是通过它来解释的,所有的言语都必须通过它来过滤。”…。就像新英格兰曾经熟悉的清教主义一样,交叉性控制着语言和话语术语。

后现代主义已经成为一种利奥塔德式的元叙事,一种福柯式的话语权力体系,一种德里德式的压迫性等级制度。

自我指涉的逻辑问题一直被哲学家们相当频繁地指出给后现代主义者,但他们还没有令人信服地解决这个问题。正如克里斯托弗·巴特勒(Christopher Butler)所指出的那样,“利奥塔德关于20世纪末元代词衰落的说法是否可信,最终取决于对少数知识分子文化状况的诉求。”换句话说,利奥塔德的主张直接来自于他所处的资产阶级学术泡沫中围绕着他的话语,事实上,他对此并不半信半疑。同样,福柯关于知识是历史偶然的这一论点本身也必然是历史偶然的,人们想知道,如果我可以阅读他的整部作品,并声称这是一个关于兔子的故事,同样具有权威,为什么德里达会不厌其烦地用这么长的篇幅解释文本的无限可塑性。

当然,这并不是通常对后现代主义的唯一批评。认识论文化相对主义这一最突出的问题已经被哲学家和科学家们所解决。哲学家大卫·德特默(David Detmer)在挑战后现代主义时说。

“考虑一下Erazim Kohak提供的这个例子,‘当我尝试将网球挤进酒瓶,但没有成功时,我以前不需要尝试几个酒瓶和几个网球,利用密尔的归纳法则,我归纳地得出网球不适合酒瓶…的假设。我们现在可以扭转局面(后现代主义的文化相对主义主张),并问道,‘如果我判断网球不适合放在酒瓶里,你能准确地表明我的性别、历史和空间位置、阶级、种族等是如何破坏这一判断的客观性的吗?

然而,他没有发现后现代主义者致力于解释他们的推理,并描述了与后现代哲学家劳里·卡尔霍恩(Laurie Calhoun)的一次令人困惑的对话,

当我有机会问她长颈鹿比蚂蚁高是不是事实时,她回答说这不是事实,而是我们文化中的一种宗教信仰。

物理学家艾伦·索卡尔(Alan Sokal)和让·布里蒙特(Jean Bricmont)用时髦的废话从科学的角度解决了同样的问题:后现代知识分子对科学的滥用:

“现在有谁能严肃地否认进化论的‘宏大叙事’,除了有人被创世论这样不太可信的大师叙事所控制呢?”又有谁愿意否认基础物理学的真理呢?答案是,‘一些后现代主义者。’“。

“在寻找因果定律或统一理论,或询问原子是否真的遵守量子力学定律时,科学家的活动不知何故天生就是‘资产阶级’、‘欧洲中心论’、‘男权主义者’,甚至是‘军事主义者’,这一信念确实有些奇怪。”

后现代主义对科学的威胁有多大?当然也有一些外部的攻击。在最近反对查尔斯·默里在米德尔伯里演讲的抗议活动中,抗议者齐声高呼,

“科学一直被用来使种族主义、性别歧视、分类主义、变性人恐惧症、能力主义和同性恋恐惧症合法化,所有这些都被掩盖为理性和事实,并得到政府和国家的支持。在今天的世界上,几乎没有真实的‘事实’。“[9]。

“殖民、种族主义、移民、原住民权利、性别歧视、能力主义、同性恋、变性人、双性人恐惧症和经济正义都是科学问题,”[10]许多科学家立即批评这种将科学政治化,并将保护科学的重点脱轨到跨领域的意识形态。在南非,#Science MustFall和#DecolonizeScience进步学生运动宣布,科学只是人们被教导接受的一种方式。他们建议将巫术作为一种选择。[11]。

尽管如此,科学作为一种方法论是不会有任何进展的。它不能被“改编”成包括认识论的相对主义和“另类的认识方式”。然而,它可能会失去公众的信心,从而失去国家资金,这是一个不可低估的威胁。此外,在世界统治者对气候变化持怀疑态度的时候,父母们相信疫苗会导致自闭症的虚假说法,人们转向顺势疗法和自然疗法寻求严重疾病的解决方案,这对生存威胁的程度是危险的,进一步损害了人们对实证科学的信心。

然而,社会科学和人文科学面临着面目全非的危险。社会科学中的一些学科已经这样做了。例如,文化人类学、社会学、文化研究和性别研究几乎完全屈服于道德相对主义和认识论相对主义。根据我的经验,英语(文学)也在教授一种彻底的后现代正统理论。正如我们已经看到的,哲学是分裂的。历史也是如此。

经验主义历史学家经常受到我们中间的后现代主义者的批评,因为他们声称知道过去到底发生了什么。克里斯托弗·巴特勒(Christopher Butler)回忆起黛安·珀基斯(Diane Purkis)的指控,即基思·托马斯(Keith Thomas)在提供证据证明被指控的女巫通常是无能为力的乞丐女性时,助长了一个神话,该神话将男性的历史身份建立在“女性的无能为力和无言以对”上。据推测,他应该在证据不足的情况下声称他们是富有的女性,或者更好的是,男性。就像巴特勒说的,

“看起来托马斯的经验主义主张。

..