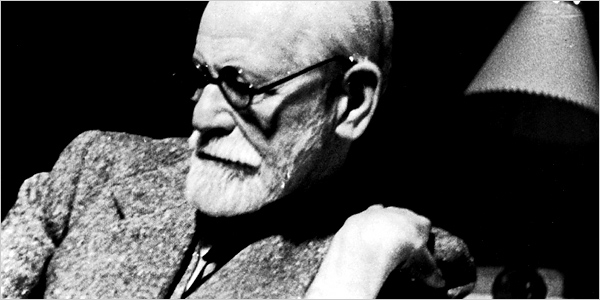

“弗洛伊德与信仰”(2007)

西格蒙德·弗洛伊德晚年--事实上,他已经80多岁了--信奉宗教。不,弗洛伊德并不是每周六都会出现在寺庙里,用祈祷披肩包裹自己,朗读“律法”中的经文。直到他生命的尽头,他一直坚持他作为一个坚定的无神论者的立场,这是他最著名的立场,直到现在。在“幻觉的未来”一书中,他将对上帝的信仰描述为集体神经症:他称之为“对父亲的渴望”。但在他完成的最后一本书“摩西与一神论”中,出现了一些新的东西。在那里,弗洛伊德在没有放弃他的无神论的情况下,开始将他出生的犹太信仰视为过去文化进步和现在个人灵感的源泉。临近死亡时,弗洛伊德开始认识到宗教中的诗意和承诺。

最近在我们的文化中广泛流传的许多反宗教论战都是按照弗洛伊德早期作品的精神进行的。克里斯托弗·希钦斯(Christopher Hitchens)在为无神论辩护时,引用了弗洛伊德(Freud)作为盟友,他认为弗洛伊德揭露了宗教的软弱幼稚。萨姆·哈里斯(Sam Harris)和理查德·道金斯(Richard Dawkins)来自同样的启蒙运动精神,即对信仰怀有敌意的怀疑主义,这种精神注入了“幻觉的未来”(The Future Of A Illusion)。所有三位当代作家都希望立即摆脱宗教,不留余地。

但弗洛伊德对宗教的看法远不止于此。在他的上一本书中,弗洛伊德在他年老体弱、患有严重颌癌的时候写道,他提供了关于信仰的另一种观点。他认为,犹太教帮助人类从直接的经验世界的束缚中解放出来,为人类的思想和行动打开了新的可能性。他还暗示,对上帝的信仰促进了向内在生活的转变,有助于使丰富的自省生活成为可能。

“摩西与一神论”对弗洛伊德来说不是一本容易写或出版的书。他在20世纪30年代开始写这本书,当时他住在维也纳,他很清楚,当他拿出这本书的时候,他可能会遇到奥地利天主教会的麻烦。毕竟,这本书坚持了一些奇怪和令人不安的东西。最令人吃惊的是,它辩称摩西本人不是犹太人。弗洛伊德是怎么知道的?首先,他声称摩西不是犹太人的名字,而是埃及的名字;其次,弗洛伊德对梦和童话的研究使他相信圣经中有颠倒的东西。在“出埃及记”中,摩西的母亲害怕法老下令杀死所有犹太男孩,把婴儿摩西放在河边的一个篮子里,法老的女儿在那里发现了他。但弗洛伊德坚持认为是犹太人在河边发现了他。(在童话和梦境中,孩子总是从富有的父母开始,被贫穷的父母收养,但他高尚的天性占上风--至少弗洛伊德是这样坚持的。)。弗洛伊德还说,一神论不是犹太人,而是埃及人的发明,源于对埃及太阳神艾顿的崇拜。

1938年3月,纳粹入侵奥地利,将弗洛伊德和他的家人置于致命危险之中。弗洛伊德在他崇拜的富有的玛丽·波拿巴公主和他无情地不喜欢的美利坚合众国政府的帮助下设法逃离了维也纳。罗斯福总统甚至对弗洛伊德的案例表示了兴趣,但这丝毫没有改变弗洛伊德对这个无赖共和国的看法。他喜欢说,美国幅员辽阔,但这是一个巨大的错误。

在离开维也纳之前,弗洛伊德送给纳粹一份临别礼物。他们已经向他明确表示,他的移民取决于签署一份声明,声明他没有受到任何形式的猥亵,他能够继续进行他的科学工作。弗洛伊德签了名,但又加了一句他自己设计的结束语:“我可以向每个人极力推荐盖世太保。”

1938年6月,弗洛伊德抵达伦敦,在完成和出版“摩西”一书时,他遇到了另一种阻力。第一个到他位于埃尔斯沃斯路的家中看望他的人是他的邻居,一位名叫亚伯拉罕·雅胡达(Abraham Yahuda)的犹太学者。雅胡达已经听说了这本书的内容,他来恳求弗洛伊德不要出版。如果犹太人中没有一个人说摩西不是犹太人,而且与圣经中描绘的和平死亡相反,摩西是被犹太人自己谋杀的,他们憎恨他试图强加给他们的严厉法律,难道犹太人在这个世界上的麻烦还不够多吗?弗洛伊德真的打算宣称,随着时间的推移,谋杀的罪行提高了摩西的地位和他的一神论遗产,在犹太人中创造了弗洛伊德喜欢说的“反应形成”吗?雅胡达远不是最后一个这样的请愿人。在他在伦敦的早期,弗洛伊德收到了没完没了的恳求,要求他放手这个项目。

弗洛伊德做了什么?当然,他不仅用德语发表了文章,而且以尽可能快和醒目的方式用英语发表了文章。评论很糟糕。私下里的反应往往是苦涩的。和F

确实是这样,但主要不是因为关于摩西身份的奇怪猜测,这让雅胡达感到担忧,也让这本书的第一批读者感到震惊。这本书有一个更微妙和更具原创性的维度,也许正是这个维度让弗洛伊德如此决心完成并出版它,尽管存在种种阻力。因为在“摩西与一神论”中,弗洛伊德对宗教有一些真正新鲜的东西要说。

在这本书大约三分之二的篇幅中,他提出了一个简单而又相当深刻的观点-这是弗洛伊德最擅长的那种观点。他说,犹太教作为一种信仰的独特之处来自于它对看不见的上帝的信仰的承诺,从这种承诺中,许多相应的事情接踵而至。弗洛伊德争辩说,把上帝带入头脑会给个人带来无可估量的丰富。相信内在的、看不见的上帝的能力极大地提高了人们的抽象能力。他说:“禁止制作上帝的肖像--崇拜一个看不见的上帝的冲动--意味着在犹太教中,感官知觉被放在了可以被称为抽象观念的次要位置--知性战胜了感官。”

如果人们可以崇拜不在那里的东西,他们也可以反思不在那里的东西,或者思考以象征性的而不是直接的方式呈现给他们的东西。因此,一神论的脑力劳动使犹太人做好了准备-就像它最终会让西方其他人做好准备一样-在法律、数学、科学和文学艺术方面取得卓越成就。它使他们在所有的活动中都有优势,这些活动包括用文字、数字或线条建立一个抽象的经验模型,并与抽象一起工作,以实现对自然的控制或给生活带来人道秩序。弗洛伊德称这种内化过程为“知性的进步”,他将其直接归功于宗教。

里德推测,人类最强烈的愿望之一就是直接与上帝或诸神相遇。我们想要看到我们的神并认识他们。希腊宗教的部分吸引力在于它为追随者提供了直接的、往往是华丽的神仙效果图-或许还提供了在地球上与神仙见面的可能性。随着圣徒的出现,基督教恢复了宗教的视觉强度;它从犹太教向异教信仰的方向后退了一步。弗洛伊德说,这是它繁荣的原因之一。

另一方面,犹太教从来没有放弃过这种伟大的放弃。根据弗洛伊德的说法,这种放弃给了犹太人非凡的智力力量,这是他钦佩的,但这也让他们相当自豪,因为他们觉得自己是所有民族中能够维持这种信仰的人。

弗洛伊德的论点表明,对看不见的上帝的信仰不仅可以为科学、文学和法律奠定基础,也可以为激烈的反省奠定基础。弗洛伊德暗示,能够思考一个看不见的上帝的人,处于一个强有力的地位,能够认真对待内心生活中看不见,但也许是决定性的动态。他能更好地了解自己。要活得好,现代人必须学会了解自己所有的奇特之处。他必须能够停下来思考他自己的性格,他的欲望,他的禁忌和价值观,他的内在矛盾。犹太教,对一个看不见的上帝的承诺,为这样做打开了道路。它给了我们内在的礼物。

弗洛伊德意识到世界上有很多种自省模式,但他当然认为精神分析是目前为止最好的。他说,诗人们在他之前是内心生活的发现者,但他们从来没有能够使他们对内心生活的知识系统化和可获得性。所以在整本摩西的书中,弗洛伊德巧妙地将自己与先知相提并论,并暗示精神分析可能是犹太人“智力进步”最重要的继承人。弗洛伊德认为,他因致力于精神分析而受苦(精神分析不缺乏批评者),显然将摩西视为勇敢抵抗他的信仰的伟大人物的榜样,无论是埃及的法老还是他自己的人民。摩西坚持自己的信念--就像弗洛伊德渴望做的那样。

虽然弗洛伊德希望人类超越宗教,但他肯定是从摩西的故事中获得灵感的,摩西是他多年来一直着迷的人物。(他在1914年发表了第一篇关于先知的文章。)。弗洛伊德想要领导人们,他想要做出具有持久力量和力量的观念创新:因此,没有比先知更高的典范了。

“摩西和一神论”表明,尽管弗洛伊德不信教,但他仍然可以从一个宗教人物身上找到灵感。弗洛伊德的前任尼采也有类似的情况。尼采以憎恶基督教而闻名,大体上他确实是这样做的。但他并不憎恶耶稣基督-他渴望效仿他的自发性、坚韧和精神自由。“只有一个基督徒,”他曾经说过,一个真正符合福音标准的人,“他死在了十字架上。”

叔本华,尼采和弗洛伊德都深深地感谢他,他自己既是一个不信仰者,也是一个无情的悲观主义者。对叔本华来说,生活就是痛苦、悲伤、悲伤,几乎没有别的。然而,他也能够从基督教中获得灵感,他肯定了这样一种信仰,即以一个人被折磨在十字架上作为其核心标志的信仰,在整体上不可能完全误导生命。

叔本华、尼采和弗洛伊德总是能够认识到宗教正如哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)所说的那样:不是人民的鸦片,而是人民的诗歌。他们读“圣经”就像读诗一样,并相应地从中学习。他们看到,即使有人不相信超然的上帝,宗教仍然可以成为如何生活在这个世界上的灵感和实践智慧的源泉。可以肯定的是,通常需要努力的智力工作才能找到这种智慧。(正如谚语所说,“想要把印度的财富带回家的人必须随身携带印度的财富。”)。然而,弗洛伊德晚年的转变告诉我们,宗教有太多持久的价值-即使对非信徒来说-从来没有想过要冷落它。