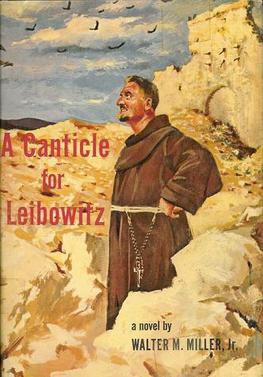

对莱博维茨的颂歌

跳转到导航跳转到搜索莱博维茨的颂歌是美国作家小沃尔特·M·米勒的一部后世界末日科幻小说,首次出版于1959年。这本书以美国西南部沙漠中的一座天主教修道院为背景,在一场毁灭性的核战争之后,随着文明的重建,这本书跨越了数千年。阿尔伯塔省莱博维茨教团的僧侣们保存着人类科学知识的残余物,直到世界再次为之做好准备。

这部小说是米勒在“幻想与科幻”杂志上发表的三篇短篇小说的拼凑而成,这三篇短篇小说的灵感来源于米勒在二战期间参与了蒙特卡西诺战役中修道院的爆炸事件。这本书被认为是科幻小说的经典之一,从未绝版。它吸引了主流、体裁评论家和读者,赢得了1961年雨果奖(Hugo Award)最佳科幻小说奖,其关于宗教、复发和教会与国家的主题产生了大量的学术研究。续集“圣莱博维茨与野马女人”于1997年出版。

到1955年,小沃尔特·M·米勒。在“惊人的科幻小说”、“神奇的故事”、“奇幻冒险”等杂志上发表了30多篇科幻短篇小说。[1]他的故事的重要主题包括科学知识的丧失或社会技术倒退及其假定的对立面、持续的技术进步、通过口头传播来保存它、牧师对档案的守护,以及只能被称为宗教行为的[人类]行为的另一面。[2][3]这些主题元素,再加上越来越多的灾后故事和米勒自己的二战经历,为这部短篇小说奠定了基础,这部短篇小说将成为莱博维茨颂歌的开篇部分。[4]。

在第二次世界大战期间,米勒曾作为轰炸机机组的一员,帮助摧毁了由圣本笃建立的意大利卡西诺山6世纪的基督教修道院。这段经历给他留下了深刻的印象,十年后,他写了一篇短篇小说“莱博维茨的颂歌”,讲述了一群僧侣的修道院是从周围被摧毁的世界中冒出来的。[5][6]这个故事后来演变成《菲亚特人》,也就是小说的第一部分,发表在1955年4月版的《幻想与科幻》杂志(F&;SF)上。[4]这个故事后来演变成《菲亚特人》,也就是小说的第一部分,发表在1955年4月版的《幻想与科幻》杂志(The Magazine Of Fantasy And Science Fiction)上。虽然最初并不打算连载,但这个传奇故事在1956年8月出版的“光芒升起”(F&;SF)中继续上演。这项工作后来将发展成为菲亚特勒克斯(Fiat Lux;)。在为次年2月出版的杂志撰写第三个故事“最后一首颂歌”时,米勒意识到他实际上是在完成一部小说:直到我写完前两部,并开始写第三部之后,我才意识到这不是三部中篇小说,而是一部小说。我把它换成了。[6]。

这三个圣歌故事[8]以及米勒在“F&;SF”中的“巡边员”的出版,标志着这位作家手艺的重大进步。在安东尼·包润石(Anthony Boucher)的主编领导下,F&;SF以发表精心写作和刻画人物的作品而闻名。沃克·珀西认为这本杂志是一本高级科幻小说。[9]这些故事在杂志上的出现表明米勒的写作方向是人类故事,不那么充斥着事件,更多地关注价值观。[3]。

“对莱博维茨的颂歌”是米勒一生出版的唯一一部小说。对于改编,米勒不仅仅是整理了这三个短篇小说。他改变了一些人物的标题和名字,增加了新的人物,改变了现有人物的性质和突出程度,并增加了拉丁文段落。这些修改影响了故事的宗教和反复出现的主题,使其比杂志版有所改进。[3]。

小说中的拉丁语与罗马天主教会的惯例、仪式和官方交流有关。苏珊·奥尔森(Susan Olsen)写道,米勒加入拉丁语不仅仅是为了给作品增加尊严,而是为了强调作品的宗教主题,使其与犹太基督教作品的传统相一致。[11]。

将第一部分住持的名字从#34;神父胡安#34;改为";方丈Arkos&34;加强了周期性/重现主题,因为遇到的第一个方丈的名字以拉丁字母的第一个字母开头,最后一个方丈的名字";Zerchi&34;以最后一个字母开始。[11]米勒还扩大了场景,增加了它们的重要性:例如,弗朗西斯修士和阿博特·阿科斯修道院院长在&的初次相遇。

米勒还利用改编过程为故事增加了一层显著的复杂性。沃克·珀西认识到了这部小说的这一维度,他将其比作密码、密码信息,以及一本用陌生语言写的书。[12]大卫·塞德认为这部小说带有半隐晦的含义,这似乎是米勒将故事改编成小说时添加的错综复杂的内容。解码这样的信息在米勒的作品中是一项重要的活动,无论是在莱博维茨的颂歌中还是在他的短篇小说中都是如此。[2]例如,在《菲亚特人》的原版中,米勒将他的文字游戏限制在一种明确的象征意义上,在弗朗西斯与流浪的朝圣者相遇期间,他使用了字母V&34;和弗朗西斯兄弟(Brother Francis)。然而,在这部小说中,米勒保留了这种象征性的交叉引用,以更具智力的分析家为参照,并围绕弗朗西斯构建了一部不理解的喜剧。[2]。

米勒在为科幻杂志撰稿方面的丰富经验促成了他在“莱博维茨颂歌”一书中的成就。他的长处在于短篇小说、中篇小说和短篇小说的中等长度,在这些篇幅中,他有效地将人物、动作和意义结合在一起。这部长篇小说的成功在于它的三部分结构:每一节都是短篇小说大小,用对位、主题和典故弥补了缺乏更普通的延续手段的不足。[3]。

1960年,J.B.Lippincott&;Co.出版了“给莱博维茨的颂歌”作为精装本,版权为1959年[13],第一年内出现了两本重印本。[1]该书出现了40多个新版本和再版,从未绝版。它经常出现在最佳科幻小说排行榜上,并曾三次荣获最佳科幻小说奖(Locus Poll Awards)。[1][6][14]。

在20世纪文明被一场被称为火焰洪流的全球核战争摧毁后,人们对导致核武器发展的先进知识和技术文化产生了强烈的反弹。在这种被称为“简单化”的反弹期间,任何有学问的人,甚至最终任何会读书的人,都很可能会被狂暴的暴徒杀害,他们自豪地冠以“傻瓜”的名字。文盲变得几乎无处不在,书籍被集体销毁。

艾萨克·爱德华·莱博维茨(Isaac Edward Leibowitz)曾是一名为美国军方工作的犹太电气工程师。在战争中幸存下来,他在一座修道院的避难所里躲避简化派的暴徒,偷偷地寻找他在战争中与之分离的妻子。最终,他确信他的妻子已经死了,他加入了修道院,接受神圣的命令(成为一名牧师),并通过藏书、走私到安全的地方、记忆和复制来保存知识。他最终与教会联系,要求允许他建立一个新的修道院秩序,致力于此目的。获得许可后,他在沙漠中建立了自己的新教团,在那里它被称为艾伯特莱博维茨教团(Albertian Order of Leibowitz&34;the Albertian Order of Leibowitz&34;)。修道会修道院位于美国西南部沙漠,可能靠近莱博维茨战前工作的军事基地,位于一条老路上,这条路可能是从大盐湖到老埃尔帕索最短路线的一部分。莱博维茨最终被背叛并殉道。后来,他接受了罗马天主教会的宣福,成为圣徒候选人。

在他去世600年后,修道院仍然保存着纪念品,这些是从火焰洪水和简化中幸存下来的作品集,希望它们能帮助子孙后代找回被遗忘的科学。

这个故事分为三个部分:菲亚特人、菲亚特莱克斯和菲亚特自愿性汽车公司(Fiat Volantaltas Tua&34;),这三个部分分别是:菲亚特人(Fiat Homo&34;),菲亚特莱克斯(Fiat Lux&34;)。每个部分都有六个世纪的周期相隔。

在26世纪,一位名叫弗朗西斯·杰拉德兄弟的17岁新手在沙漠中守夜。在寻找一块岩石来完成避难所时,弗朗西斯修士遇到了一个流浪者,显然是在寻找修道院,他在一块看起来非常适合避难所的岩石上刻上了希伯来语。当弗朗西斯兄弟搬开那块石头时,他发现了一个古老的尘埃掩体的入口处,里面有一些遗物,比如摇摇欲坠的记事本上的手写便条,上面写着类似于20世纪购物清单的神秘文字。[16]他很快意识到这些纸条似乎是他的修道会创始人莱博维茨写的。这些古代文件的发现在修道院引起了轩然大波,因为其他僧侣猜测这些文物曾经属于莱博维茨(Leibowitz)。弗朗西斯修士对“流浪者”的叙述

许多年后,阿格拉主教(上帝的倡导者)和弗洛特主教(魔鬼的倡导者)造访了修道院,他们是教会在莱博维茨圣徒一案中的调查人员。莱博维茨最终被封为圣莱博维茨-部分基于方济各在避难所发现的证据-弗朗西斯修士被派往新罗马,在封圣弥撒上代表教团。他拿着在避难所里发现的文件,以及他花了几年时间研究的一份文件的说明书,作为送给教皇的礼物。

在途中,他被抢劫了,他的照明灯也被拿走了。方济各完成了前往新罗马的旅程,并获准与模仿教皇约翰二十三世的教皇会面。方济各向教皇赠送了剩余的文件,教皇给了方济各黄金来赎回照明灯,以此安慰方济各;然而,方济各在返回途中被一群教皇的孩子们杀害(这是一个亲切的名字,指的是那些受到辐射造成的基因突变严重影响的人,他们的智力低于人类),脸上中了一箭。游子发现并埋葬了弗朗西斯的身体。(然后,这本书聚焦于那些被剥夺了食物的秃鹫;它们飞越大平原,在红河附近寻找大量食物,直到一个以特克萨卡纳为基地的城邦崛起。)。

在公元3174年,圣莱博维茨的艾伯塔教团仍然保存着火焰泛滥和随后的简单化时代之前的半知半解的知识。然而,新的黑暗时代正在结束,一场新的文艺复兴正在开始。Thon Taddeo Pfardentrott是一位备受尊敬的世俗学者,由他的堂兄、特克萨卡纳市市长汉尼根送到修道院。经常被拿来与伽利略相提并论的桑顿·塔迪奥(Thon Taddeo),对该订单保存下来的纪念品收藏很感兴趣。

在修道院里,才华横溢的工程师科恩霍尔兄弟(Brother Kornhoer)刚刚完成了一台电气精华发电机的工作,这是一台跑步机供电的发电机,可以为弧光灯供电。他把发电机归功于Thon Taddeo完成的工作。到达修道院后,Thon Taddeo通过研究纪念品,有了几个重大发现,并请求修道院院长允许将纪念品移到特克萨卡纳。多姆保罗修道院院长拒绝了,称他可以在修道院继续他的研究。在离开之前,雷神评论说,可能需要几十年的时间才能完成对纪念品的分析。

与此同时,汉尼根与拉雷多王国和邻近的相对文明的城邦结盟,对抗游牧战士的攻击威胁。然而,汉尼根正在操纵地区政治,以有效地中和他所有的敌人,让他控制整个地区。阿波罗主教是汉尼根宫廷的教皇大使,他向新罗马传话说,汉尼根打算下一步攻击丹佛帝国,他打算把修道院作为发动这场战役的行动基地。因为他的行为,阿波罗被处决,汉尼根发起教会分裂,宣布效忠教皇将被判处死刑。教会将汉尼根逐出教会。

这是3781年,人类又有了核能和武器,还有星际飞船和太阳系外殖民地。两个世界超级大国,亚洲联盟和大西洋联盟,已经卷入冷战长达50年之久。雷博维赞教团保存纪念品的使命已经扩展到保存所有的知识。

有传言称,双方都在太空组装核武器,并有核武器被引爆,这加剧了公众和国际紧张局势。在修道院,现任住持Dom Jethras Zerchi向新罗马建议教会重新启动Quo Peregrinatur Grex Pastor Secum(牧羊人在哪里流浪,牧羊人和他们在一起)应急计划,涉及教会自3756年以来一直拥有的某些车辆。核事件发生在亚洲联盟城市伊图湾:地下核爆炸摧毁了这座城市,大西洋邦联在南太平洋上空鸣枪示警。

新罗马告诉泽尔基继续进行巡游,并计划在三天内离开。他任命约书亚修士为使命领袖,告诉他这是一个应急计划,用于在地球上发生核战争的情况下,使教会在殖民地星球上永久化。该订单的纪念品也将伴随此次任务。当晚,大西洋联盟对亚洲联盟的太空平台发起了攻击。亚洲联盟的回应是对邦联首府特克萨卡纳使用核武器。国际法庭发布了为期十天的停火协议。约书亚修士和受过太空训练的僧侣和牧师乘坐秘密的包机离开。

在停火期间,修道院为逃离受辐射影响地区的难民提供庇护,这导致住持和政府应急营地的一名医生就安乐死展开了意志之争。战争重新开始,修道院附近发生了核爆炸。修道院院长泽奇试图逃到安全的地方,他带着修道院的烟囱,里面有神圣的主人,但为时已晚。他被修道院倒塌的墙壁困住,发现自己躺在成吨的岩石和骨头下面,修道院古老的地窖里流出了里面的东西。其中有一个头骨,额头上伸出一支箭杆(想必是本书第一节中弗朗西斯·杰拉德兄弟的头骨)。

当泽基躺在修道院的瓦砾下奄奄一息时,他惊讶地遇到了格雷斯/瑞秋夫人,一个双头番茄小贩和变种人。然而,格雷斯夫人已经被爆炸弄得昏迷不醒,可能自己也快要死了。当泽基试图有条件地给瑞秋洗礼时,她拒绝了,取而代之的是拿到了教堂,给他施行了圣餐。这暗示她,就像圣母玛利亚一样,免于原罪。在目睹了一个明显的奇迹之后,泽奇很快就去世了。

在方丈死后,场景闪现到约书亚和随着核爆炸开始下水的库佩里纳图尔机组人员。约书亚是最后一个登上星际飞船的船员,他拍打着凉鞋上的泥土(参考“马太福音”10:14";如果有人不欢迎你或不听你的话,就离开那个家或小镇,抖掉你脚上的尘土),喃喃地说着“过境世界”,这是一部改编自短语“过境格洛丽亚·蒙迪”的游戏,也就是这样传递了这个世界的荣耀。(#34;。)。

作为结束语,有一个描述战争生态方面的最后插曲:海鸟和鱼屈服于毒尘,鲨鱼只有通过移动到特别深的水域才能逃脱死亡,据说,那个季节鲨鱼在那里非常饥饿。

学者和评论家已经注意到米勒作品中的循环历史或重复的主题,这一主题在“莱博维茨颂歌”中得到了集中体现。大卫·塞德(David Seed)在他的“美国科幻与冷战:文学与电影”(American Science Fiction and the冷战,1992)一书中讨论如何对待科幻小说中的核大屠杀时指出,这是沃尔特·M·米勒(Walter M.Miller)的“莱博维茨颂歌”(A Canticle For Leibowitz),它展示了跨越几个世纪的叙事中反复发生的事件。[17]大卫·N·萨缪尔森(David N.Samuelson)1969年的博士论文被认为是本书最全面的讨论,他称之为技术进步和倒退的周期性主题。“莱博维茨颂歌”的基石。[3][6]。

故事的圆形结构-以及它呈现的周期性历史-支持了一些主题和结构元素,这些元素统一了它的三个部分。虽然这部小说的事件发生在虚构的未来,但这三个部分寓言地代表了西方历史的关键阶段。第一部分,菲亚特人,描绘了一个保存文明的教会,相当于罗马陷落后的信仰时代。第二部分的行动,菲亚特莱克斯,重点是世俗学习的复兴,呼应了教会和国家以及科学和信仰的分歧。(#34;菲亚特,#34;菲亚特,#34;菲亚特,#34;菲亚特,#34;菲亚特)的行动重点是世俗学习的复兴,呼应了教会和国家以及科学和信仰的分歧。菲亚特的最后一部是当代文明的类比,它的技术奇迹,对物质和世俗权力的痴迷,以及对信仰和精神的日益忽视。[18]。

在对米勒小说的分析中,罗斯·塞克雷斯特将这一主题直接与米勒早期的一部短篇小说作品联系起来,引用了1954年5月出版的“如果”杂志中的一段话:“所有的社会都会经历三个阶段。”首先是在敌对环境中融入的斗争。然后,在融合之后,文化的爆炸性扩张--征服。然后是母体文化的枯萎,然后。

..