十九世纪监狱船中的同性恋婚姻

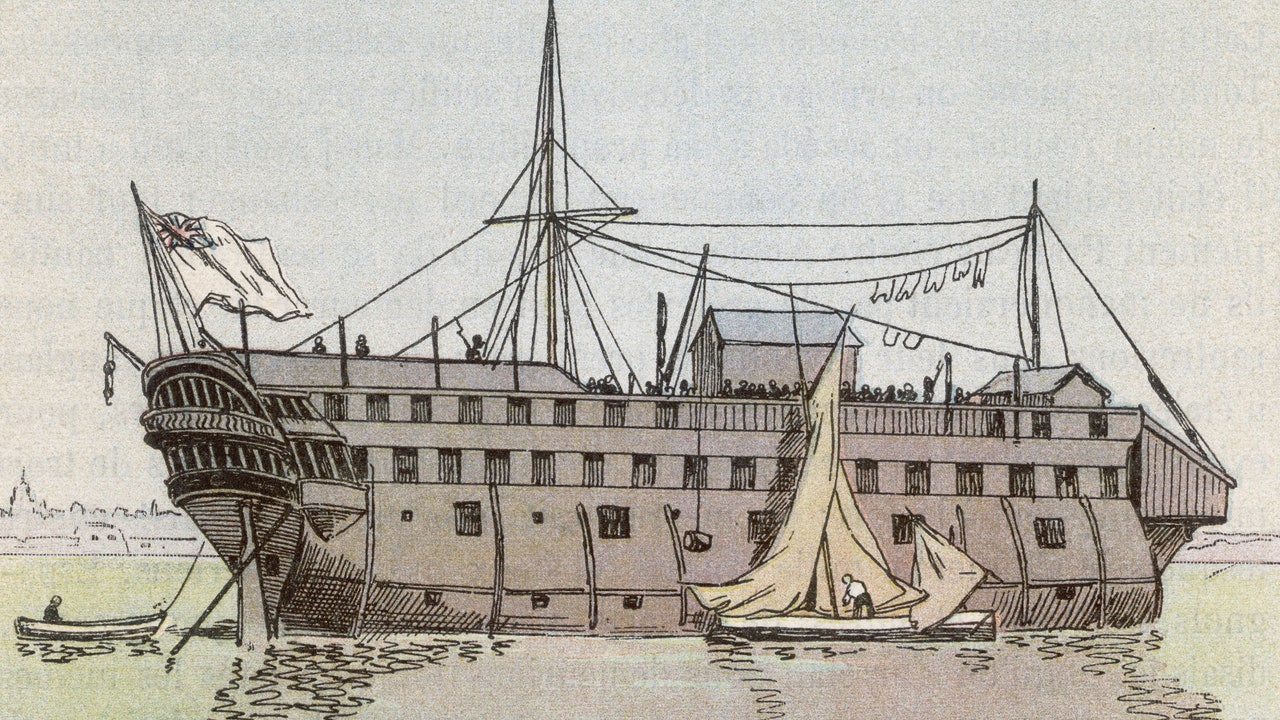

1842年,英国兰开斯特的一家法院判定年轻律师乔治·巴克斯特·格伦迪(George Baxter Grundy)犯有伪造报酬罪,并立即将他送往百慕大“海外”服刑15年。大英帝国正在迅速扩张,急需劳动力;到格伦迪抵达时,已有数千名囚犯被送到该岛,以加强英国在北美的防御,运输和切割石灰石,以支持军事行动。这是一个邪恶的制度:这些人,其中许多是来自爱尔兰的殖民臣民,被赶出家园,运往数千英里以外,并被托付到异国他乡从事多年的强迫劳动,所有这些都是为了建设帝国。(从某种意义上说,百慕大的男子可能会认为自己很幸运-如果他们被送到塔斯马尼亚的流放地,他们回家的希望就微乎其微了。)。罪犯生活在少数几艘被称为“绿巨人”的船只上,这些船只永久停泊在海军港口。每艘船都容纳了数百人;格伦迪和他的同伙一样,和其他50名囚犯一起住在一间拥挤的牢房里。这项工作令人筋疲力尽,条件也很恶劣。格伦迪到达后不久,黄热病席卷了整个岛屿,他惊恐地看着其他100多名囚犯死亡。格伦迪在百慕大度过了六年半的时间;当他回到伦敦的家乡时,他在给殖民地办公室的一份严厉的抱怨中将自己的经历总结为“人类有史以来最具灵魂破坏和地狱般的经历”。

在他的信中,格伦迪指控监狱管理不善的几项指控:粗暴和不人道的惩罚;军需官和警卫“犯有醉酒、放荡、亵渎神明和盗窃罪”;以及对罪犯缺乏宗教和道德指导。他断言,这名外科医生没有照顾他负责的病人,警卫允许罪犯在船上的私人企业非法工作。但他的全部轻蔑之力都留给了他的狱友。在他的叙述中,他为他即将披露的内容道歉,然后描述了在监狱船上,男性之间的性行为不仅被容忍,而且是在众目睽睽之下进行的。他写道:“我准备证明绿巨人号每天都在犯下非自然的罪行和野蛮的行为。”“几年来,先生,我一直希望现在有机会揭露一个被定罪的绿巨人的恶行。它们确实是先生的‘犯罪神学院’。“。

格伦迪讲述了在抵达百慕大后不久,他看到两名男子在中午进行“肮脏的行动”。他立即向官员报告了此事。这两名男子-塞缪尔·琼斯(Samuel Jones)和伯内尔·米尔福德(Burnell Milford)-被控“被发现处于‘贬损上帝的法律’的位置。”他们每人被打了24下鞭子,他们的工资被停发。格伦迪写道:“作为一名当时的新囚犯,我认为我应该得到普遍的支持。”“但事实并非如此。”罪犯们对他进行了报复。他被排斥了,一些人威胁要让他“入睡”。他在狱警中也感到不安全-他声称,狱警不喜欢他让船受到批评。

格伦迪了解到,琼斯和米尔福德之间发生的事情并不是一个孤立的事件:“可恶的罪”被践行到了“如此程度”,他写道,以至于许多罪犯都“吹嘘”这一点。他还强调,这不仅仅是性:男人们会把他们的关系称为婚姻。根据他的说法,这种做法变得如此普遍,以至于“婚姻”成为了规则,而不是例外:“如果他们没有像他们所说的那样‘结婚’,那就过时了。”根据他的说法,百慕大监狱船上至少有100名男子有同性伴侣,他们认为这些伴侣是配偶。

今天,同性婚姻的官方档案仍处于初级阶段:在美国,6月是最高法院对奥伯格费尔诉霍奇斯案(Obergefell v.Hodges)做出裁决的五周年纪念日,该裁决为同性伴侣提供了合法的结婚权利。这一决定是在2014年英国同性婚姻合法化之后做出的,这是一个令人惊叹的胜利-承认了一个长期不被法律承认的民族和文化。但我们也应该记住,同性恋早在国家批准之前就认为自己结婚了。格伦迪船上的罪犯-被剥夺了基本权利,被流放出境,受到监狱管理官员和警卫的虐待-使用了婚姻语言,即使仅仅是性行为有可能受到残酷的惩罚。

从历史上看,法庭文件-通常是关于对鸡奸的刑事调查-提供了最详细的证据,证明了同性恋者的存在。但是,正如历史学家查尔斯·厄普丘奇在“王尔德之前:英国改革时代的男人之间的性爱”一书中所说,这样的记录提供的证据有限。在维多利亚时代,对男人之间的性行为的惩罚通常会

令人吃惊的是,格伦迪的描述中没有强迫。这并不意味着性暴力没有发生在船体上。如果没有其他囚犯的声音,就不可能确切地知道。但似乎最激怒格伦迪的是他所描述的这些人的共同同意。船体上的人创造了一整套仪式和文化价值观,“婚姻”不仅仅是一个用来说明性的词,而是一个忠贞的词。当年纪较大的囚犯偶尔有机会作为鞋匠、厨师和仆人赚取额外收入时,他们通常会把收入花在给伴侣买礼物上。年长的男人会“竭尽全力为(他们的伴侣)争取世界上尽可能多的好东西”,他们会“为他们招致各种风险”。一些男性忍饥挨饿,这样他们的伴侣就会“有足够的”,或者存钱买“帆布鞋”来代替他们的伴侣穿着不舒服的监狱配发的鞋子。他们洗了年轻伴侣的衣服,并相互竞争,以证明“谁能支持他的儿子,给他穿上最好的衣服。”

这些罪犯的故事与19世纪初其他人的故事相呼应,他们借用婚姻的语言来描述政府不会正式承认的关系。南北战争前南方各地被奴役的人将自己定义为已婚,尽管他们被排除在婚姻法律制度之外。特拉·W·亨特(Tera W.Hunter)在她的书“束缚在婚姻中:19世纪的奴隶和自由的黑人婚姻”(Bound in Way:Slave and Free Black Marry in the 19世纪)中引用了来自北卡罗来纳州的前奴隶托马斯·琼斯(Thomas Jones)的描述:“我们称它为真婚姻,尽管我们很清楚,作为爱心的秘密权利,奴隶是不允许结婚的。”

就像法律一样,历史依靠证据来重建过去。如果没有它,同性恋者,特别是在19世纪末之前,大多不会出现在记录中,他们的生活很少出现,他们的亲密关系只是一种猜测。当殖民地办公室的调查人员访问百慕大对格伦迪的投诉进行正式调查时,他们找不到任何人来证实他的说法-考虑到每个涉案人员都将受到惩罚,这并不令人意外。这些指控被驳回。根据格伦迪最初的信,百慕大当局不愿记录巨人身上发生的事情;沉默更方便。“他们似乎对此一无所知,”他写道。“但事实是,他们不想知道。”

这种不想知道的愿望使得历史学家看不到很多关于同性恋性的故事。但是,即使档案如此有限,当阅读格伦迪的信时,也不难想象婚姻可能会如何赋予罪犯的生活一种人性和正常感,作为一种让无尽的辛劳变得有意义的方式,并在那些被社会放逐的人中创造一个新的世界。人们甚至可以想象,他们自称的婚姻是一种权利的断言,可以被纳入一个近两个世纪都不接受他们的机构。