科学语言--词语是如何进化的

至少从17世纪开始,科学就一直在文字上苦苦挣扎。弗朗西斯·培根(Francis Bacon)是一种新的实验性自然哲学的远见卓识者,他将语言称为“市场偶像”:一种我们如此习惯性地交易的假币,以至于我们不再注意到语言与世界之间的鸿沟。伦敦皇家学会(Royal Society Of London)忠于其培根思想,是世界上历史最悠久的科学学会之一,在1660年成立后不久,就以Verba(粗略地说,“不信任何人的话”)作为座右铭。讽刺作家乔纳森·斯威夫特(Jonathan Swift)在1726年出版的“格列佛游记”(Gulliver‘s Travelings)中嘲讽了英国皇家学会(Royal Society)对语言的怀疑:拉加多学院的一些成员不是交谈,而是随身携带一袋他们交换的东西,而不是文字。科学渴望展示,而不是讲述。

然而,科学从来都不是哑口无言。科学期刊也开始于17世纪,从那时起,科学一直都是关于交流的-首先也是最重要的是科学家和其他科学家之间的交流,但也有更广泛的公众对关于化石、电学、原子、计算机、基因和星系的最新发现、发明和猜测着迷。如何用语言交流世界?在文字和事物之间的缝隙中涌现出图像:木刻、版画、石版画、照片、图表、各种图形。现代科学是巧妙的、内在的和奢侈的视觉。难怪“看”这个词在“科学美国人”175年的科技文章中都很受欢迎。

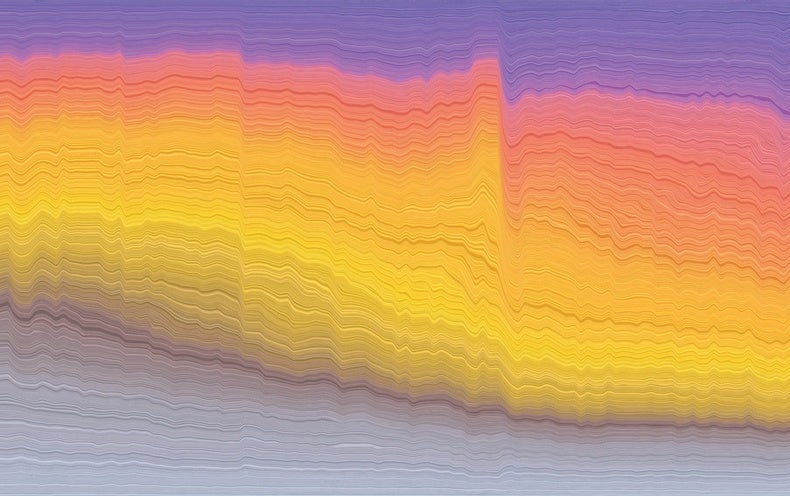

这完全符合科学传播的视觉精神,自1845年以来在所有5107期“科学美国人”中使用的文字都应该变成图像。就像大理石花纸上的图案一样,单词频率随时间起伏、飙升和下降,以追踪科学自我对话的方式。认知美德(对于知识来说,道德美德对于善是什么),比如“确定性”,在它的有益伙伴“普遍”、“理性”和“真理”的夹击下,在19世纪中期达到顶峰,而诸如“想象力”、“直觉”、“猜测”和“解释”这样的集群则在20世纪50年代到70年代之间达到了暗示的顶峰。二战结束后,当当时最杰出的科学家--阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)、J·罗伯特·奥本海默(J.Robert Oppenheimer)和莱纳斯·鲍林(Linus Pauling)--反思他们的科学对非专业受众的更广泛意义时,研究期刊中被视为理所当然的价值观和假设在“科学美国人”(Science American)的页面上公之于众。

与参差不齐的波峰和波谷一样,随着时间的推移,单词的轨迹也同样显露出来:“平均”、“例外”、“原因”、“实验”、“观察”、“标准”、“技能”,是的,还有“看”。与阿尔卑斯山不同,这些文字景观像是缓缓起伏的小山:它们有起伏,但大部分都像地平线一样稳定。它们代表了经久不衰的科学实践,这些实践经受住了理论上的革命,甚至是认识上的美德的转变。

科学图像是多用途的工具:它们代表事物、关系,甚至论据。但是,就像地图不能复制它所代表的领土一样,文字也不能反映世界的每一个细节。虽然用词的相对频率具有很强的提示性,但它们不能逐期传达杂志的质地。现在的读者可能会想:女人们在哪里?为什么缺少一些研究领域?那时候是谁为科学买单的?如果仅仅因为我们感兴趣的故事随着时间的推移而变化,没有任何图像可以描述整个故事。当图像确实取得成功时,它们会将视觉带入洞察力的事业中-在这种情况下,为好奇的公众展示了175年来科学的涟漪面貌。

要了解更多有关数据是如何收集、分析和可视化的信息,请参阅“如何将”科学美国人“中175年的词汇转化为图像。”要搜索您自己最喜欢的单词,并探索其他并列的词,请访问“探索科学美国人175年的单词”(Explore 175 Year Of Words In Science American)。