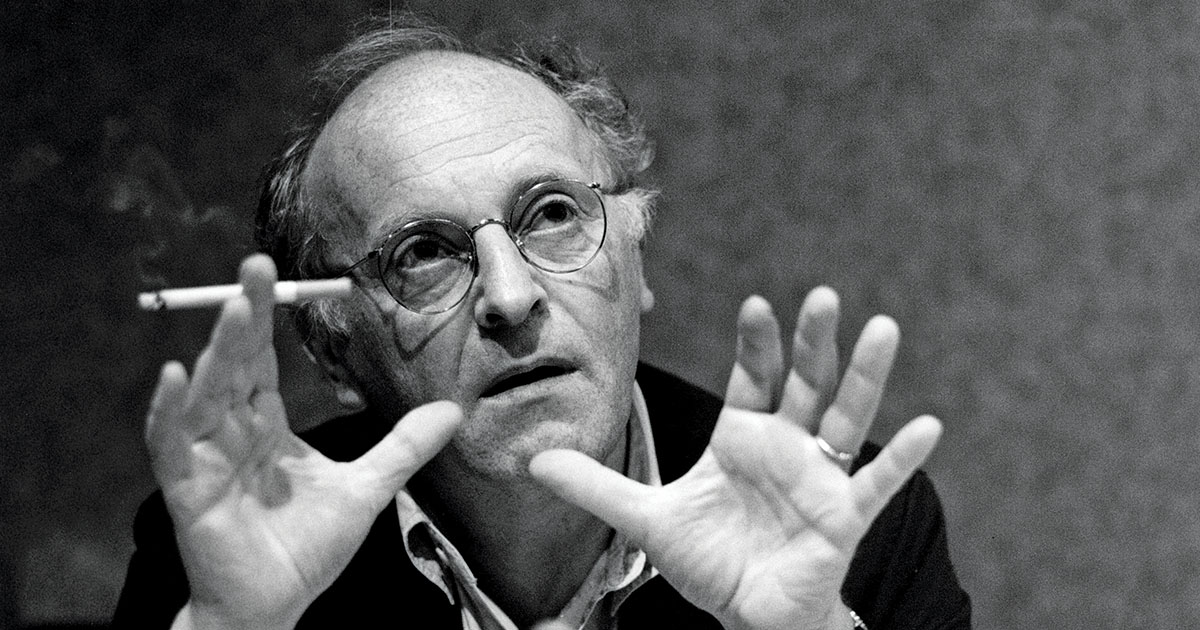

防范恐惧之日的话语:缅怀约瑟夫·布罗茨基(Joseph Brodsky)

约瑟夫·布罗茨基(Joseph Brodsky)将在5月份迎来80岁生日,但任何在20世纪80年代或90年代认识他的人都会觉得,把他想象成一个80多岁的人是荒谬的。他的健壮的存在在当时统治着任何房间,这与他退缩到摇摇欲坠的虚弱的想法是不相容的。但是布罗茨基既年轻又年老。他精力充沛,头脑敏锐,肩膀潇洒,朗诵诗歌--这些品质使他永远披着青春的外衣,穿着旧夹克的天才少年,看起来就像是从架子上下来的,满是皱纹和墨迹,但又像一座纪念碑覆盖着他。但他看起来也很老。看着他一根接一根地抽肯特三世(Kent III)香烟,尽管做了两次搭桥手术,但他第一次咬掉了过滤嘴,这让他在1996年死于心脏病发作,享年55岁,似乎已经是一个终点站。早在疾病在眼睛周围刻下某种疲惫之前,他就散发出一种比大多数人生活得更深刻、经历得更多的人的气场。他的石板蓝色的窥视器不仅看着房间,而且看着几个世纪。

这种凝视暗示了他诗歌背后的风度。即使当布罗茨基的诗第一次出现时,他们也表达了这一时刻,但也通过它。在他自译自俄文的“伊克罗格4:冬天”的结尾,他捕捉到了在一页纸上写字的过往感觉,同时也证明了它的永恒:

西里尔人在垫子上笨拙地奔跑,似乎是为了躲避捕获者,但他比著名的西里尔人更了解未来:如何在白色的映衬下变暗,只要白色持续下去。之后。

有意识地跨越时间说话的冲动,再加上布罗茨基将自己的说话能力注入诗歌中的能力,解释了它们高度的自我反身性。正如他在“演讲的一部分”中所写的那样,这首诗比其他任何一首诗都更能让他登上世界舞台,“一个人留下的东西相当于他的一部分。”他说话的部分。到了一个词类。“。在他的诗歌中,他不断地提到语言本身短暂而发自内心的行为,以至于人们往往很难知道这个人在哪里结束,诗歌在哪里开始。因为布罗茨基似乎在他的诗中大声说话,他们可以感觉到更多的是记录而不是书写,无论他们对韵律和韵律的忠诚。他的朋友、诺贝尔奖获得者德里克·沃尔科特(Derek Walcott)分享了他对跨页钢笔的典故的喜爱,但对布罗德斯基来说,这首诗成了他指挥舞台中央的戏剧,吸引读者不仅是作为读者,也是作为戏剧的观众。

与沃尔特·惠特曼(Walt Whitman)一样,布罗茨基的角色为他的诗歌提供了动力。不同的是,惠特曼希望给单个人注入集体意识,而布罗茨基则致力于描述,不含糊或自我辩护,不仅描述作为一个人意味着什么,而且描述作为这个人意味着什么。他受到苏联的迫害和审讯,两次被关进精神病院,最终在1964年被谴责并被判处在北极劳役5年(尽管18个月后获释),在1972年“被邀请”永远离开俄罗斯之前,他已经过上了相当不错的生活。正如他的导师安娜·阿赫马托娃(Anna Akhmatova)打趣地说,“他们正在为我们这位红头发的朋友写一本传记!”虽然心理和身体上的损失无疑是惊人的,但他很少提到这一点。但是发生在这个人身上的事情足以摧毁几乎任何人。

我认识他是在1981年,当时我在哥伦比亚大学的研究生写作课程上参加了他的诗歌研讨会,但实际上是在几年前,我读过他1973年的诗歌选集,然后最有针对性地读了1980年出版的“A Parts of Speech”。后者的标题诗的开篇至今仍留在我耳边,是乔治·L·克莱恩(George L.Kline)翻译的:

我在波罗的海沼泽地出生和长大,生活在总是成对行进的锌灰色破碎机上。因此,所有的韵律,因此,他们之间荡漾的苍白平淡的声音,就像头发仍然湿润,如果它有任何涟漪的话。

大学刚毕业几个月,在威尔士的一个梯田花园里花了一整天的时间建造石墙后,我在晚上读到了这本书,我感觉到了一种运输的感觉。这里有一位诗人,他只用几行就能将自然、出生、韵律和说话的声音结合在一起,所有这些都夹杂着克莱恩翻译的“奥德修斯到泰勒马库斯”中所写的哀歌所产生的忧郁:

泰勒马库斯,我的儿子!对于一个流浪者来说,所有岛屿的面貌都很相似。心灵颠簸,数浪;眼睛因海平面酸痛而奔跑;水肉塞满耳朵。我不记得战争是怎么结束的,即使你多大了--我也不记得了。

考虑到我是一名卡车司机的儿子,也是唯一获得学士学位的兄弟姐妹或表亲,我写过诗,去过欧洲旅行,没有工作或职业的前景,可能很容易从我的回答中读到俄狄浦斯式的东西。但我并不是要杀死父亲,甚至不是要否定我自己的父亲,我深爱着他。相反,我感觉到了成为一个不同类型的儿子的愿望,想要服务于一些更大、更古老的东西。几个月后,我上交了我的泥瓦匠的铲子,买了一张机票,回家,申请了哥伦比亚大学。

在那里,布罗茨基每周二都会发表两个小时的演讲,这只能被描述为道奇大厅的苏联式的阴郁。哈代、弗罗斯特、卡瓦菲和奥登是主要的乘客,还有威尔弗雷德·欧文、欧西普·曼德尔斯塔姆和玛丽娜·茨维塔耶娃。至少可以说,布罗茨基并不是最优雅的教室经理。他的方法主要是问一个他显然有答案的问题,然后悄悄地回答任何学生的反应,要么是“垃圾”,要么是“相当不错”。(我曾经收到一条“相当不错--事实上,那太棒了!”在这一点上,它感觉似乎天空将爆发出合唱。)。这样描述,布罗茨基的方法听起来就像噩梦,我肯定对一些人来说是这样,但对我们中的许多人来说,这场表演是令人着迷的。

在那个夜幕降临的秋天下午3点到5点,我们觉得自己与其说是在诗人的面前,不如说是在诗歌本身,当然也不是一个学者或学者。这个人的思想丝毫没有退缩,他似乎是在向天地而不是一屋子的研究生陈述他的诗歌。是的,他可能很粗鲁,不,如果我们拿回了作文,也没有人拿回过任何有用的评论。他可能是错误的(他把弗罗斯特的“家庭埋葬”(Home Burial)解读为皮格马利翁对加拉提亚之爱的悲剧性渲染似乎有些牵强),甚至完全错误(布莱希特和聂鲁达不是二流诗人-他们只是马克思主义者;纳博科夫不是“失败的诗人”,只是另一种风格的天才)。但是,一旦你找到了超越这种方式的方法,你就进入了问题:一种完整的、几乎是分子的参与,了解诗歌可以是什么,为什么它很重要,为什么当你认真阅读时,它是思想和情感的甘露。

这种庄严仍然是布罗茨基诗歌的中心吸引力。他认为诗歌是“人类语言在任何文化中的最高形式”,代表“甚至不是一种艺术形式,而是我们的人类学、遗传学目标、我们的语言、进化的灯塔”(出自他的文章“一个不谦虚的建议”)。虽然这些理想对于今天被边缘化的诗歌艺术来说似乎过于崇高,无法承受,但它们是他感到自己作为一名教师的职责的核心。不管你是否同意他对某一特定诗人或诗歌的看法,都不能忽视他自由地交给班级的东西,以及他在同一篇文章中在其他地方引用的话,即诗歌“是对抗人类心灵低俗的唯一保险”。读诗,“你成为你所读的东西,你成为诗歌语言的状态,它的顿悟或启示是你的”,他的教学也可以这样说。

启示性是他的诗至今仍能提供的东西。这种诱人的品质帮助布罗茨基在20世纪80年代站稳了脚跟,特别是在“词性”出版之后。“科德角的摇篮曲”是他最好的诗歌之一,由安东尼·赫克特(Anthony Hecht)用英语精美地译成。布罗茨基的声音在他观察到“帝国的更迭与言语的嗡嗡声、言语行为中柔和、摩擦的喷雾/唾沫”密切相关。然而,几行之后,从言语行为到诗人自己的直接身体存在发生了转变:

一般说来,在我们所有的器官中,只有眼睛保持着它的弹性、柔韧和适应性,就像梦或愿望一样。因为帝国的改变与遥远的视野联系在一起,与对海洋潮汐的长时间凝视(我们内心的某个地方生活着一条休眠的鱼)联系在一起,以及镜子揭示的你精心放置在左边的头发部分神秘地出现在右边,

与脆弱的牙龈有关,与陌生和陌生的饮食带来的烧心有关,与强烈的空白有关,与心灵的纯白联系在一起,与你在上面写字的朴素的小白纸相对应。

注意他是如何从眼睛移动到镜子,移动到头发中的部分,移动到牙龈,移动到心脏,移动到头脑,最后,有针对性地移动到他写下的空白页,也许是我们正在阅读的行。几页后,在这首令人惊叹的长诗中,这种隐含的内心窥探变成了诗人一致说话和写作的全面断言:

我盲目地写出这些话,手写的手试图超过“怎么会?”一秒钟。在任何时刻,都可能逃脱作家的嘴唇,驶向黑夜,在那里,随着几何学的进步而扩张,而且变得如此轻盈。

如果这还不足以让读者住在坐在办公桌前的诗人身上,那么随着诗歌的发展,这首诗会越来越多地交给读者,特别是当布罗茨基要求我们这样做的时候。

把这些话保存起来,以防在寒冷的日子里,在恐惧的日子里:人类像鱼一样生存,搁浅,但决心适应某种深刻的、细胞的愿望,蠕动着走向灌木丛,形成铰链腿部支撑,然后离开(留下笔迹般的痕迹)前往内陆,大陆的心脏。

这首诗追溯了诗人通过“笔迹”到达陆地的语言演变,也唤起了我们自己的进化。错觉是,我们不再仅仅是这首诗的读者,而是这首诗的一部分,布罗茨基内心的独白和思想就像是我们自己的声音在对自己说话。的确,“科德角的摇篮曲”本质上讲的可能是一个诗人在房间里自言自语,但这是一个多么棒的房间。如果说它的412行还不足以要求我们完全沉浸其中,那么它进入和穿越虚空的旅程就是布罗茨基认为美国诗歌的核心力量的缩影,就像弗罗斯特在“仆人的仆人”(A Servant To Servers)中所写的那样,即“最好的出路总是通过”(引用布罗茨基的散文“在体育场的演讲”和其他地方)。这首诗不仅展示了他权力的巅峰,而且还展示了他征服了流亡、悲伤和失去的可怕环境,这些都会让大多数其他人脱轨。

这辆车一直开到了教室。12月一个寒冷的白天在道奇大厅外渐入黑夜,他在弗罗斯特节目的两个小时结束时对全班同学说:“我还需要一个小时,谁能留下来?”我的一半同学伸手去拿大衣和背包,但我们其余的人都安顿下来了。然而,接下来的不是一堂课,而是一个小时的独白,布罗茨基的额头冒出了汗水,他使劲拉着肯特III机,与明天的背部交谈。他说的很多话都可以在他1995年出版的“悲伤与理性”文集的标题文章中找到。那篇文章专门集中在“家庭埋葬”和布罗茨基坚持。

这是一首关于语言惊人成功的诗,因为归根结底,语言与它所表达的情感是格格不入的。没有人比诗人更能意识到这一点;如果“回家的埋葬”是自传性的,那么它首先是通过揭示弗罗斯特对他的情人和他的情感之间的冲突的把握来实现的。

有人可能会说,“弗罗斯特”读起来相当不错,但它相对于“弗罗斯特”的可信度并不是重点。相反,这是布罗茨基对弗罗斯特的解读,不仅是对他的解读,也是对诗歌本身的解读,这是一首带着激情和激光般的凝视打造的诗歌,它削减了脂肪,以直截了当地到达布罗德斯基眼中诗歌的肌肉。

那天晚上,他用弗罗斯特的几首诗这样做,直到筋疲力尽,似乎终于摆脱了对这件事的所有要说的话,他停了下来。他喝了一口咖啡,扫视了一下仍在房间里的十几张面孔,然后开始说“vwell,vwell,vwell…”。他经常把它当做一个权宜之计,用来装满他的下一个想法。在这种情况下:“你们中的一些人将继续成为诗人,尽管你们中的许多人不会,因为这只是事实,也是统计数据告诉我们的。但有一件事是你们所有人都必须做的,那就是感谢这种语言!“。他的眼睛闪闪发光,他的手放在收集的弗罗斯特上,就像是一本圣经,就是这样,明确的含义是我们应该感谢弗罗斯特和英语本身。

尽管这可能听起来是一堂初级的课,但如此直接、如此热情地授课,以及允许它在三个小时结束时在空中盘旋,是很少见的。布罗茨基的戏剧天赋是一种教学工具,因为他对诗歌和其他许多东西的想法是如此独特,如此令人惊讶,有时如此奇怪,以至于我从来没有和他进行过一次对话,在对话中我没有学到一些东西,也没有必要同意某些东西才能学习,因为他启动的一切都是思想本身。不是一个微不足道的想法的极限,而是思想本身的活动。这就是为什么布罗茨基在房间里时房间里有更多氧气的原因,也是我在接下来的几年里不断回到的地方。这就是为什么我如此自由,为什么房间里有更多的氧气。

就在他唱完“霜冻”咏叹调的同一天晚上,当我们走出道奇大厅时,我大胆地问他是否想去喝一杯。“我们试试吧!”他主动提出,在我意识到这一点之前,我坐在街对面一家酒吧的一张桌子旁,等待布罗茨基来收我们的饮料,并在想,我现在该说什么呢?明智的是,我从我能想到的唯一一件事开始:“我应该读什么?”

他点点头表示赞同,要我随身携带的小笔记本上的纸和笔。他在我随身携带的一本小笔记本上草草写下了一份名单:埃德温·阿灵顿·罗宾逊、威尔登·基斯(带下划线)、奥维德、贺拉斯、维吉尔、卡图卢斯、亚历山大小诗人、保罗·塞兰、彼得·胡切尔、乔治·特拉克尔(带下划线)、安东尼奥·马查多、翁贝托·萨巴、尤金尼奥·蒙塔利(带下划线)、安德鲁·马维尔、伊弗。然后是几位散文家:汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)、威廉·哈兹利特(William Hazlitt)、乔治·奥威尔(George Orwell)、伊莱亚斯·卡内蒂(Elias Canetti)(加了下划线,加上了人群和权力),E·M·乔兰(E.M.Cioran)(加上了生存的诱惑),最后是诗人莱斯·默里(Les Murray)在提出建议后加在。这张纸大约有一部iPhone大小,但正如布罗德斯基所说,里面储存的信息要多得多,而且要多得多,直到今天,它仍然藏在我的《A类演讲》中。

我们还谈了些什么我记不清了,但是一段友谊已经开花了。第二年,几位同学找到我,问我是否可以问布罗茨基是否愿意和我们一起做俄语诗歌的辅导。他不仅同意,而且坚持让我们每个周日晚上去他位于莫顿街的格林威治村公寓,在那里分发19世纪俄罗斯诗人--V·A·朱可夫斯基(V.A.朱可夫斯基)、E·A·巴拉廷斯基(E.A.Baratynsky)、F·I·秋切夫(F.I.Tyutchev)、普希金(Pushkin)等人的翻译油印作品。这些作品后来变成了“时代前”(An Age Are),这本诗集由艾伦·迈尔斯(Alan Myers)翻译,布罗德斯基(Brodsky)作引言。他在信中写道,

[A][A]很久以前,比起今天,更少的人站在人和他对自己的想法之间。…。也就是说,他对自然科学和社会科学的了解几乎和我们一样多;然而,他还没有成为这些知识的牺牲品。可以说,他站在那次囚禁的门槛上,几乎没有意识到即将到来的危险,也许是担心,但却是自由的。因此,他能告诉我们的关于他自己,关于他的灵魂或心灵的境遇,在历史总是自由人对奴隶的独白的意义上,是有历史价值的。

真的,星期天晚上在约瑟夫家!你没有问那么多问题,你只是以最快的速度写在笔记本上。在那座低矮的天花板平房里,布罗茨基狡猾地喃喃低语着“马,马!”,这一切是多么自由,我们感到多么受欢迎!伴随着浓咖啡壶在炉子上沸腾时隆隆作响的飞驰声。

毕业典礼和富布赖特翻译英格堡·巴赫曼(Ingeborg Bachmann)的诗歌(啊,他写下的诗人名单及其轨迹)让我在接下来的两年里去了维也纳,但从未离开布罗茨基太远。有一天,一个包裹送来了,里面有一本最新的“名利场”,里面有他关于奥登的精彩散文“诗人的激情”,他想让我把这本书递给拉祖莫夫斯基王子(贝多芬四重奏名家)的一个后代。