“太空少年与老鼠乌托邦”(2014)

1956年,研究人员伦纳德·J·杜尔和约翰·B·卡尔霍恩组织了一次会议,讨论太空问题。这一年可能暗示的不是外层空间,而是地球空间。杜尔和卡尔霍恩都在国家精神健康研究所任职,他们想知道物质环境中物体的排列是否会影响人类的福祉。他们对会议标题的选择并不微妙;他们称之为“社会和身体环境变量作为精神健康决定因素的会议”(The Conference On Social And Physical Environment Variables As Definition Of Mental Health)。但这17名受邀参与者--心理学家、社会学家、生态学家和一名“社会物理学家”--更愿意称自己为“太空学员”。

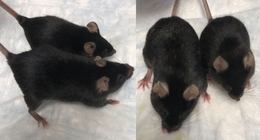

在NIMH,Duhl专门从事心理健康规划。他是一个“身材矮小、衣冠楚楚、说话轻声细语”的人,在堪萨斯州托皮卡的门宁格诊所完成精神病学训练之前,他曾在朝鲜战争期间志愿参加公共卫生服务。与此同时,接受过动物学家培训的卡尔霍恩正在研究老鼠的社会行为。他在1947年开始了这项工作,当时马里兰州陶森的一位邻居同意让他在他的房子后面建造一个啮齿动物围栏。卡尔霍恩设计了实验来研究人口密度如何影响社会行为。实验老鼠享受着一个没有捕食者、疾病和饥饿的世界。他们唯一的限制就是空间。他称这个四分之一英亩的老鼠围栏为“老鼠城”。他称他后来在尼姆建造的房间大小的围栏是“啮齿动物的世界”,是“老鼠的天堂”,是“老鼠的乌托邦”。

但老鼠乌托邦的轨迹很快就让卡尔霍恩清醒了下来。从长远来看,这些急切的啮齿动物似乎没有能力调节它们的种群数量。卡尔霍恩注意到,随着它们繁殖,围栏泛滥,雄性变得咄咄逼人,结成帮派,攻击雌性和幼崽。有些人变成了完全的同性恋者。与此同时,雌性老鼠遗弃了它们的幼崽。拥挤的老鼠已经失去了共存的能力。卡尔霍恩的一名助手将“老鼠乌托邦”更名为“啮齿动物地狱”。

卡尔霍恩在他的老鼠身上看到了未来社会的衰落,证明了市中心的拥挤导致了骚乱、犯罪、萎靡不振和政治激进主义:这些都是战后美国学者的痴迷。他在“科学美国人”的一篇题为“人口密度和社会病理学”的文章中写下了他的研究结果。这篇文章成为心理学中被引用最多的论文之一。像巴甫洛夫的狗和斯金纳的鸽子一样,卡尔霍恩的老鼠成为人类行为的典范。他的实验表明了一个密度,超过了这个密度,老鼠社会就会瓦解,而且--至少对卡尔霍恩和他的同事们来说--与人类社会的相似之处是显而易见的。

如果不是1971年出版的儿童读物“弗里斯比夫人和尼姆的老鼠”,时间可能会掩盖卡尔霍恩的老鼠的故事。这本书讲述了一只寡居的田鼠弗里斯比夫人的故事,她请求一群以前的实验室老鼠帮助她从农夫的犁上救出自己的家。(它还详细介绍了老鼠逃离实验室和技术社会发展的历史。)。

我第一次看到“太空学员”的速写抄本是在佐治亚大学的哈格雷特珍本和手稿图书馆。我在那里研究生态学家尤金·奥德姆,他是生态系统理论的普及者之一,他的档案还没有完全处理好。我已经筛选了一大堆奇怪的东西:鸟类灰烬、头骨、柯达克罗氏珊瑚、来自太平洋试验场的珊瑚、奥德姆的裤子(比基尼环礁珊瑚潜在的放射性让我很担心,直到12个盒子后,我发现了一张表格,上面写着这些样本在2007年被认为可以安全处理)。

不知所措,我决定花一个下午的时间去看看美国生态学会的档案馆,这些档案馆也存放在哈格雷特图书馆(Hargrett Library)。正是在这本书中,我偶然发现了前欧空局主席爱德华·迪维写给我的一封信。上面写着:

我在佛罗里达待了14年,我寄给档案馆的文件一直放在储藏室里。里面有很多废话,因为杜尔给我们寄来了他读到的所有东西的复印件,但我相信速记笔录的档案是完整的,不知何故,必须有人关注社会科学在形成人类生态学研究计划中的作用。当然,这个小组只是众多“隐形学院”中较显眼的一个,为这门学科做出了贡献,但如果它在20世纪生态史上只有一个脚注的话,那么它至少是一个有趣的脚注。

对于未来的生态史学家来说,这些活动相当好地涵盖了六十年代的科学状况,并表明了一些领先的生态学家试图推动它的方向。

这张纸条吓了我一跳。爱德华·迪维于1988年去世,但他在这里对我讲话。我在这里,对他和他的同事们做出假设,他们的动机是什么,他们是如何度过每一天的。

从1954年到1966年,太空学员每年会面两次。从17名创始成员,该小组最终发展到200名小组成员。爱德华·迪维回忆说:“我们是在[美国国家卫生研究院],或者通常是杜邦广场(Dupont Plaza)的某家酒店相遇的;自助餐晚餐的娱乐非常棒,但交谈更是如此。”其他长期成员包括杜尔·卡尔霍恩、精神病学家埃里希·林德曼、城市经济学家哈维·佩洛夫、社会学家赫伯特·甘斯、哲学家斯科特·布坎南、生物数学家尼古拉斯·拉舍夫斯基、物理学家约翰·Q·斯图尔特和城市规划师理查德·迈尔。

起初,谈话集中在两个问题上:什么是心理健康?那么,联邦政府在心理健康规划中的地位是什么呢?或者,更具体地说:来自个人心理健康的见解是否适用于集体?规划是否与民主兼容?在这些对话中,事关社会科学家能否为建设未来世界做出贡献的问题。如果心理学的最新进展可以推广到集体,那么空间就可以合作建设更好的城市。

但并不是所有的太空学员都同意可以模仿社会行为。在1959年10月22日的会议上,酒精中毒研究基金会的约翰·西利(John Seeley)和NIMH的托马斯·格拉德温(Thomas Gladwin)引发了一场关于适当使用科学模型研究“社会适应”的辩论:

西利博士:[…]。整个戏剧性的操作发生在历史内部,在它的巨大运动中,我们无法控制它,这是一个单一的、独特的、不可重现的行为,与实验模型完全不同。[…]。我们越接近机器或生物机器的模型,我们就越必须把自己引向歧途,越要把我们的注意力从我们来到这里的目的上转移,即确保人类的生活将因为我们在这里而不同,因为我们在这里,通过深思熟虑,通过选择,通过某种我能想象到的远离适应的东西,人类的生活将会有所不同。

格拉德温医生:杰克,我想知道你为什么这么担心。在我看来,每一次试图接近社会的尝试,无论是科学的还是其他的,都涉及到对有限数量的维度的选择,这是对整个复杂视角的限制。如果你是卡尔·马克思,你会从经济学的角度来看待它;如果你是弗洛伊德,你会从冲突和冲突解决的角度来看待它;其他人则会从不同的角度来看待它。无论我们试图建立一个有机的或机械的模式,都会有一些人觉得它是包罗万象的,但这些人通常不是我们无论如何都会尊重的人。这只是一种方法,通过分离相关的变量和描述方式,逐步接近一系列的近似,这将增强我们对社会的了解。在我看来,这不会限制我们的选择范围。它只是给我们提供了另一面镜子,让我们看到社会的反映,又给了我们另一个过滤器,过滤掉一些东西,让其他有用的东西进来。

随着时间的流逝,太空学员们的谈话中悄悄出现了新的问题:核毁灭、节育、种族融合、共产主义、计算机,以及“郊区社会攀登中的溃疡和冠冕问题”。在一次会议上,该小组讨论了共和国民主制度研究中心在1960年的报告“恐惧社区”(Community Of Fear)中的基金,该报告设想了一个未来的洞穴社会,居住在为躲避核战争危险而挖掘到地下的城市中。太空学员们想知道:地下还会有社会焦虑吗?

休闲时间是另一个症结所在。正如甘斯博士在1961年的一次会议上宣称的那样,“一代人之前,划船和高尔夫是高收入群体的运动;今天,几乎所有不怕水或懒得在果岭上散步的中等收入人士都可以参加这两项运动。”暑期剧院,艺术电影,国外旅行,自助活动,摄影和绘画,电视。许多批评家认为,“公民”(读作:中上阶层白人家庭)很快就会在心理上无法应对闲暇时间的进一步增加。太空学员们讨论了“周末神经症”,这是一种主要存在于专业人士中的疾病,“对他们来说,工作是如此紧迫或令人兴奋,以至于所有其他形式的活动都黯然失色。”

费斯博士:如果我们算出一天工作8小时,每天5个工作日,大约8小时睡眠--我们中的一些人没有得到--我们还有另外8个小时也是未指定的,从理论上讲,这些时间用于家庭活动或其他活动,或者说总共另外153天。这两天加在一起意味着一年中365天中有157天,在这段时间里,我们有闲暇时间或未分配的时间。那是很长一段时间内的一件令人讨厌的事。

甘斯博士的研究表明,“在一个小后院里享受户外的乐趣,就像在国家公园的宏伟环境中一样令人满意。”也许城市人受到“感官过载”的影响,而他或她对此并不适应。

Seeley博士:我认为这对男性和女性的压力是不同的。我想许多郊区的男人会说“我白天看到的各种各样的人已经够多了”(这可能是真的)“当我晚上回家的时候,我想成为我自己的一员。”这位孤僻的女人,至少在一些郊区说:“我从来没有见过任何与我不同的人。让我出去--让我去俱乐部--让我打高尔夫球,让我打网球,“还有很多其他的事情。

例如,卡尔霍恩认为,单个老鼠或人类在心理上能够处理的社交互动的数量是有自然限制的,所以超过一定规模的大型群体-12只,就是确切地说是滋生的不满情绪。把十二个人放在一个空间里,不想要的互动会导致敌意和退缩,最终导致社会崩溃。作为H.G.威尔斯和乔治·奥威尔的粉丝,卡尔霍恩把股票放在了这些作者想象的另类期货上。

波斯顿:所有这些对休闲时间的担忧总是困扰着我,因为我觉得我们生活在一个25年后我们的文明可能不存在的时代。我认为,我们目前正在进行一场生存的世界斗争,我认为时间不多了。因此,当人们谈论美国人在公园里闲逛,担心是否有足够的游泳池时,我有点担心。

今天,太空学员在探索心理学、生态学和城市规划的融合方面表现出色。虽然心理学和生态学仍然偶尔会相互作用(想想“森林中的最后一个孩子”或“生物嗜好”),但社会生物学在20世纪70年代达到顶峰,生态学家很少见到他们的城市规划同行--景观设计师。生态学是一个为抵制学科边界而创立的领域,现在它是一门定义明确的学科,研究的是老鼠,而不是人类。

人类人口增长似乎是太空学员唯一感兴趣的事情,而这一兴趣一直是生态学和保护生物学的核心。许多人相信灾难在未来迫在眉睫,人类将会像卡尔霍恩的老鼠溢出他们的围栏一样溢出他们的地球。其他人相信技术的力量可以克服饥荒和恐惧,这是一种技术乌托邦。

因此,2013年9月“纽约时报”专栏的一篇题为“人口过剩不是问题”的文章引起了轩然大波也就不足为奇了。巴尔的摩县马里兰大学的生态学家厄尔·埃利斯(Erle Ellis)写道:

许多科学家认为,通过改变地球的自然景观,我们正在破坏维持我们的生命维持系统。就像培养皿里的细菌一样,我们爆炸性的数量正在接近一个有限星球的极限,带来可怕的后果。随着人类超过地球的自然承载能力,灾难迫在眉睫。显然,这是不可持续的。

这简直是胡说八道。[…]。维持人类生存的条件不是自然的,也从来不是。自史前以来,人类一直使用技术和工程生态系统来维持远远超出未改变的“自然”生态系统能力的人口。

哥伦比亚大学(Columbia University)教授乔尔·科恩(Joel Cohen)、哈佛大学教授丹尼尔·施拉格(Daniel Schrag)和威廉·克拉克(William Clark)分别反驳道:

不可能准确预测人类的一些选择可能导致什么,或者未来的一些环境变化是否可能超出人类的控制。然而,很明显,每增加10亿人,就会进一步限制地球上、人类和其他地方的生命可用的选择。

这样的争论植根于当代关于“人类世”的一场更大规模的辩论之中。全球变化的严重程度-一个总括术语,包括对流层二氧化碳浓度上升、UV-B辐射增加、物种入侵、富营养化、海洋中的放射性核素和生物多样性丧失-促使一些生态学家在提到当前地质时代时使用了“人类世”一词。(国际地质科学联合会继续使用“全新世”一词。)。

很少有科学家质疑人类对地球影响的规模。人类消耗了大约三分之一转化为植物物质的太阳能,他们的行为直接影响了75%的陆地世界-或者,如果我们考虑到气候变化,那么整个世界都会受到影响。但许多人质疑采用人类世这一术语意味着什么。E·O·威尔逊(E.O.Wilson)更愿意将地球历史的新纪元称为Eremocene:孤独时代,而不是“欢快的”人类世。在其他地方,埃利·埃利斯(Erle Ellis)称人类世是“一个我们应该抓住的机会”。

50年前,太空学员们在未来是黯淡还是光明的问题上也存在分歧。1948年,两本书的出版激发了一场关于人口和环境的“新马尔萨斯主义”辩论:费尔菲尔德·奥斯本(Fairfield Osborne)的“我们被掠夺的星球”和威廉·沃格特(William Vogt)的“生存之路”(Road To Survival)。20世纪50年代初上大学时,保罗·R·埃尔利希(Paul R.Ehrlich)听了沃格特的演讲。这场演讲引起了共鸣,埃尔利希接着在1968年出版了人口炸弹。在报告中,埃尔利希警告说,由于人口过剩,20世纪70年代和80年代将出现大规模饥荒和社会动荡。人口炸弹在最初的两年内卖出了200万册,并经历了12次重印,销量超过了雷切尔·卡森(Rachel Carson)的“寂静的春天”(1962)。

卡尔霍恩和他的一些太空学员同伴驳斥了埃利希的“令人沮丧的定理”,即每增加一个人就会对环境产生负面影响的想法。当媒体将未来描绘成营养不良、疾病和苦难的时候,太空学员们问的是如何在不限制个人行动自由的情况下控制人类行为。他们争辩说,避免未来个体心理治疗必要性的方法是操纵目前的环境。要做到这一点,他们首先需要了解空间和行为之间的关系。不同的庭院、住房、街道和商业中心的布置也许可以避免灾难。

在他早期的实验中,卡尔霍恩相信他观察到了老鼠社会中的创新。当建造一个新的洞穴时,一些老鼠并不像任何正常的老鼠那样简单地把泥土挖出来,而是把泥土装进一个大球里,然后把球滚出来。这种创新不是来自社会上占主导地位的个人,而是来自一群杂乱无章、孤僻的下属。受这个例子的启发,卡尔霍恩试图设计能够产生“创造性偏差”的啮齿动物宇宙。

卡尔霍恩还认为,未来的技术将改变社会互动发生的环境的性质。他预言,1988年将发生一场“通信-电子革命”。随着物理空间可获得性的下降,人类社会将延伸到“概念空间”,以更好地利用自然资源,同时确保每个人保持有限数量的社会互动。

我回到奥德姆的论文中,感谢迪维让我瞥见了一代社会科学家所关注的问题和雄心壮志。它让我远离了Facebook,这是后通信电子革命工作日的休闲目的地。截至2010年,Facebook游戏FarmVille上的农民人数是美国的30倍。本着太空学员的精神,我们可能还会问,在“概念空间”中,那些农庄农场占地多少英亩。

在与太空学员的讨论中,卡尔霍恩为模型的局限性而苦苦挣扎。老鼠的行为能代替人类的行为吗?一支泛滥的钢笔就像一座城市吗?行为是由人口数量决定的,还是由个人决定的?这样的问题是无法解决的。但是问问他们是很重要的。

就像太空学员一样,今天的人类探险者正试图用着眼于未来世界的眼光来模拟现在的世界。今天的人类世论述构成了一个目的论的论点-它假定过去的人类行为把我们带到了一条以人类世为终点的不可避免的轨道上。(如果最后这一点不清楚,请问:人类世什么时候结束?)。

人类学家对普遍的东西感兴趣,而不是对特殊的东西感兴趣。他们寻求全球模式。因此,它们综合了人类生活的影响。但是,尽管概括通常是生成性的,模式是诱人的,但人类世模型对权力的分配是视而不见的。它问的是人类行为的后果是什么,而不是谁在行动,谁应该对此负责,谁在受苦。太空学员用老鼠模拟被剥夺公民权的人。谁是人造者的模特?他们的未来世界是为了谁呢?