ALU(Runic)

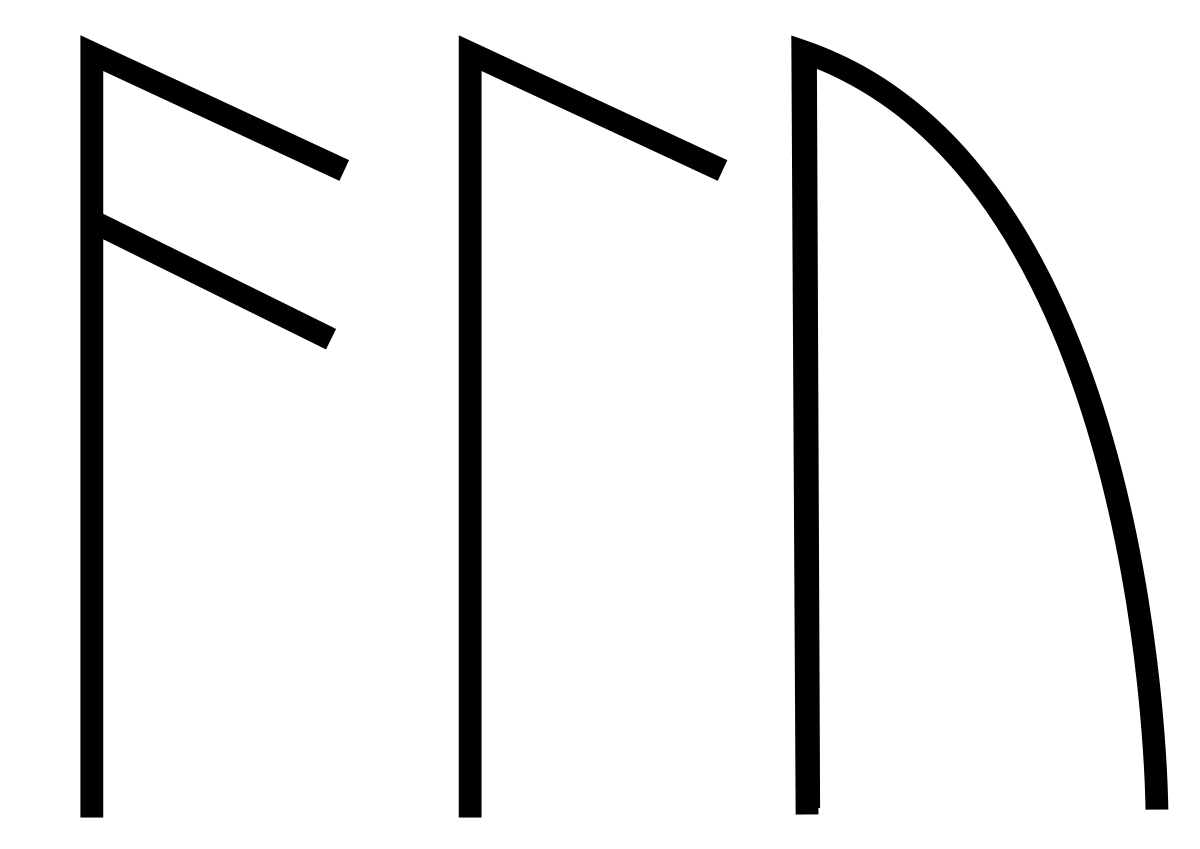

跳转到导航跳转搜索序列alu(ᚨᛚᚢ)在3世纪和8世纪之间的日耳曼铁器时代斯堪的纳维亚半岛(更少在早期盎格鲁-撒克逊人英国)的许多长老福塔克符文铭文中发现。这个词通常单独出现(如在埃尔格塞姆石碑上),或作为明显公式的一部分(如瑞典斯堪尼亚的林德霍尔姆护身符(Dr 261))。这些符号代表符文安苏兹、拉古兹和乌鲁兹。这个词的起源和意义是有争议的,尽管学者们普遍认为这个词代表了历史符文魔法的一个实例,或者是它的隐喻(或转喻)。[1]它是早期符文中最常见的咒语。[2]。

这个词在迁徙时期过后不久,甚至在斯堪的纳维亚基督教化之前不久就从符文铭文中消失了。[3]随着它与啤酒的联系日益密切,它可能已经延续到了这一时期之后,出现在13世纪诗歌Edda编纂的古挪威诗歌Sgrdrífumál的第7和19节中,其中关于祈祷性文字的知识是由Valkyrie Sgrdrífa(旧诺斯堪的纳尔)传授的。这首诗出现在古挪威诗歌Sgrdrífumál的第7和19节中,这首诗编纂于13世纪的诗歌Edda中,其中关于祈祷性的文字的知识是由Valkyrie Sgrdrífa传授的。[4]有理论认为,史诗《贝奥武甫》(记录于9世纪至11世纪)中用来描述悲痛或恐怖的独特术语eluscerwen(可能是倾泻而出的alu)可能与此有直接关系。[4]。

虽然alu这个词的字面意思被普遍接受为ale,即令人陶醉的饮料,但研究人员发现有必要更深入地研究这个词的意义。日耳曼方言中的同源词包括古英语alh&34;temple,#34;哥特式alhs&34;temple,#34;古挪威语护身符。[6]埃德加·波洛梅(Edgar Polomé)最初提出,受巫术影响的日耳曼语alu和Hittiaalwanza&34;之间的词源关系;(#34;[6]Edgar Polomé最初提出的是受巫术影响的日耳曼语alu和Hittiaalwanza&34;之间的词源关系;#34;[6]埃德加·波洛梅(Edgar Polomé)最初提出,受巫术影响的日耳曼语alu和Hittiaalwanza";受到巫术影响的词源可能包括古英语alh&34;temple,#34;哥特式alhs&34;temple,#34;古北语alh&34;amulet。它反过来又与希腊语alúá"相连;而拉脱维亚的aluôt则心烦意乱。这一词源后来被证明是错误的,随后被Polomé删除,不过他继续指出,这些词与alu有一个共同的语义分母联系在一起。(译者注:这两个词的词源后来被证明是错误的,后来被Polomé删除,不过他继续指出,有一个共同的语义分母将这些词与alu联系在一起。)。[7]。

这个词和原日耳曼语中的“alu?”(意思是“alu?”)在语言上有联系,后来这个词有时被翻译成“alu”的意思,尽管这种语言方法被批评为有很大困难。#34;[1]Polomé认为这个词属于日耳曼民族的技术操作词汇,最初指的是一种狂喜的精神状态,如转移到一种烈性饮料上。#34;[1]Polomé认为这个词属于日耳曼民族的技术操作词汇,最初指的是一种狂喜的精神状态,如转移到一种烈性饮料上。#34;[1]Polomé认为这个词属于日耳曼民族的技术操作词汇,最初指的是一种狂喜的精神状态,如转移到一种烈性饮料";用于日耳曼异教的宗教仪式。[8]。

热天北部伊特鲁里亚人发现了以alu为特色的献身物品,而alu一词的意思是奉献。在这些物品和在北欧古文铭文上发现的术语alu之间已经提出了联系。有理论认为,这个词是从这个来源借给符文使用的。[3]。

铭文ALU出现在下列括号上:G205、BR6博士、BR13博士、BR25博士、BR42博士、BR54博士、BR59博士、BR63A博士、BR67博士、EM85博士;123和NOR2002博士;10.[9]。

在瑞典霍格伦的朱普布伦斯发现的一种金色手镯(G205),简单地说是Alu,可以追溯到公元400年左右。这件手镯与另一件金手镯(G204)在同一地点被发现,这件手镯的年代要早得多,上面刻有“ek erila”字样。今天,这个托架位于瑞典斯德哥尔摩的瑞典历史博物馆。[9]。

在丹麦南日德兰的Skrydstrup发现的一块苞片(BR6博士)带有Alu一词。音译是这样写的:

这段碎片的年代大约在公元400年到6500年之间。今天,这副托架被陈列在丹麦哥本哈根的丹麦国家博物馆里。[9]。

在丹麦富嫩岛上发现的一种带括号的文字令人费解,意义重大。这只有支架的动物和其他许多动物一起被安置在丹麦国家博物馆。抄本是这样写的:

ᚺᛟᚢᚨᛉᛚᚨᚦᚢᚨᚨᛞᚢᚫᚫᚫᛚᛁᛁᚨᚨ--。

上面抄写的是alu,单词houaz被解释为对应于古挪威语hávi";最高的那个&odin的名字。[10]。

这是一种C-苞片动物,2000年在瑞典斯堪尼亚的厄普萨克拉用金属探测器进行搜索时被发现。花托上刻有原北欧的北欧古文铭文。音译是这样写的:

花括号描绘的是一个男人的头凌驾于一只四条腿的动物之上。A字样(第一部分,司马字)放在头的后部,而B字样(第二部分,alu)放在动物的前腿上。

碑文似乎属于C字形的一大类,或多或少都有一些通俗易懂的咒语。[9][11]。

位于挪威Sogn og Fjordane的农场Eggja上发现的公元7世纪或8世纪的Eggja石头上发现的第三块长老福塔克铭文经常被解释为阅读alu。

1870年,在挪威维斯特福尔德埃尔格森农场发现的一块石头上发现了一块石碑,上面简单地写着这样一句话。[12][13][13]在Rundata目录中列为N KJ57 U的Elgesem Runstone的年代约为公元400年。这块石头高172厘米,宽90厘米,厚度约18厘米。碑文是逆时针方向写的,是从上往下读的。[14]由于这块石头是刻意塑造的,有人认为埃尔吉森石碑是一种用作某种仪式的邪教石头。[15]还有人建议,在Stora Hammars I、Ardre VIII和Tänglgrda IV形象石上也描绘了类似形状的邪教石。[15]。

Eketorp石板碎片(öl ACTARC37;211U)是在瑞典Eketorp发现的一块流纹石,其特点是用原北欧语刻有长老福塔克(Elder Futhark)的铭文。[9]。

Kinneve石头(VG134)是一块红色肥皂石的碎片(尺寸为7,4x5,0x2,0厘米)[16],年代约为公元600年。[9]1843年,牧师约翰·拉格布卢姆(John Lagerblom)在瑞典金内夫·索肯(Kinneve Socken)教区的一个坟墓(需要引用)中发现了它。[9]如今,这块石头被收藏在瑞典斯卡拉的瓦斯特格特兰博物馆(Västergötland Museum)。[9]题词读作:

大小(si-最后一个符文是*Algiz符文)被Y.Kodratoff解释为一个名字的结尾,根据Kodratoff的说法,h可以代表*Haglaz符文。自从这块碎片是在坟墓里发现的,[需要引用]这块铭文被认为可能与死亡崇拜或殡仪馆魔法有关。";[16][17]。

奥斯塔德石(NKJ58)是1855年在挪威罗加兰的奥斯塔德农场发现的一块流纹石。它在三行上有18-20个福塔克长老符文。第二行是saralu,[18],一些学者把它分成sar和alu两个词。[19]今天,这块石头被收藏在奥斯陆文化史博物馆的文物收藏中。[20]。

尼丹箭(DR13)是在丹麦南日德兰的尼丹莫斯发现的一支箭,上面刻有Lua的铭文,这被解释为一种扭曲的alu。[21]它的年代约为公元200年至350年。今天,这支箭被陈列在德国基尔的Für Vorgeschichtliche Altertümer博物馆。[9]。

尼达姆箭杆(MS1995;344号博士和AUD1994号博士,266号)是在丹麦南日德兰的尼丹莫斯发现的两个箭杆,分别刻有LA和Lua字样。他们都被解释为alu,但这并不确定。箭杆的年代约为公元300年至350年。今天,它们被陈列在哥本哈根的丹麦国家博物馆。[9]。

尼达姆斧轴(Dr MS1995;341)是在丹麦南日德兰的尼达姆·莫斯发现的木制斧轴,上面刻有一个符文。它可以追溯到公元300到350年左右。今天,它被陈列在哥本哈根的丹麦国家博物馆。[9]

一块公元3世纪的银质腓骨(Dr EM85;123),来自丹麦的Værløse,它的针架上有一个古文铭文,上面简单地写着";alu神";,后面跟着一个纳粹党徽。[10]Værløse腓骨陈列在丹麦国家博物馆。

林德霍尔姆护身符(博士261)是在斯卡纳发现的一块骨头,可以追溯到2到4世纪。碑文上有alu两个字。

三个5世纪的火葬骨灰盒来自英格兰诺福克的斯潘山,上面印有“alu”一词的印记,同样是镜像符文的符文印章。[22]。

塞特雷梳子是6世纪或7世纪初的一把梳子,以符文为特色。梳子是大量学术讨论的主题,因为大多数专家接受阅读日耳曼咒语alu和nanna,尽管有人质疑nanna是否与后来的证词中的女神是同一人物。[1]。

^a,b根据丹麦国家博物馆的展品,哥本哈根,丹麦。

^(丹麦语)丹麦和斯卡纳的新发现。[永久死链接]Upókra runebrakteat.。从Rundata链接。

^(挪威语)Aschehoug og Gylendals Store norske leksikon[永久死链接],第4版,2005-07年,Aschehoug og Gylendals Store中的ärstad-Steinen条目。检索于01.06.2008。

安东·艾尔默·H(1988)。论最古老的鲁尼铭文的神话解读。在Jazayery,Mohammad Ali;温特,Werner(编辑)。语言与文化:埃德加·C·波洛梅的荣誉研究。穆顿·德·格鲁伊特。第43-54页。ISBN电话:3-11-010204-8。

菲克,8月/托普,阿尔夫(1909年)。Vergleichendes Worterbuch der Indogermanischen Sprachen:Dritter teil:Wortschatz der Germanischen Sracheinheit.。Vandenhoek and Ruptecht:Göttingen。

鲜花,斯蒂芬。“如何用符文做事情:操作沟通的符号学方法”,收录于:斯托克伦德,玛丽。(主编)(2006)Runes及其秘密:Runology中的研究。博物馆托斯库拉纳姆出版社ISBN:87-635-0428-6。

威廉姆·海兹曼:“金·布拉克泰顿之死”(Die Formelwörter der Goldbrakteten)。收录于:Wilhelm Heizmann,Morten Axboe(编辑):die Goldbrakteten der Völkerwanderungszeit-Auswertung and Neufunde。(=Reallexikon der Germanischen Altertomskunde-Ergänzungsbände 40)。沃尔特·德·格鲁伊特,柏林/纽约,2011年,第533页。

海因斯,约翰。克劳斯杜维尔收集的墓葬发现,上面有来自大不列颠的符文铭文。(编者)(2002)Runeninschriten ALS Quelle Interdisziplinaerer Forschung:Abhandlungen des Vierten国际研讨会Uber Runen and Runeninschriten in Goettingen vom 4.-9.1995年8月。沃尔特·德·格鲁伊特ISBN978-3-11-015455-9。

Knirk,James E.(2002)";Runes:Futhark的起源、发展、功能、应用和方法论考虑&收录于“北欧语言:北日耳曼语言历史国际手册”(Bandle,Oscar Ed.)。柏林,纽约:德·格鲁伊特(2002)。ISBN电话:3-11-014876-5。

Krause,Wolfgang(1932),参考于Simek,Rudolf(1995)Lexikon der Germanischen Mythologie。2.欧法兰(Auflage)。斯图加特:KRöner,1995。ISBN电话:3-520-36802-1。

埃德加·C·波洛梅(1995)。日耳曼词汇的历时分层,载于“日耳曼语言学洞察”。(编辑:Rauch,Irmengard)。德·格鲁伊特:柏林,纽约。ISBN电话:3-11-014359-3。