一个人的垃圾

“废话:美国廉价物品的历史”,温迪·A·沃罗森(Wendy A.Woloson)著。芝加哥大学出版社,416页。

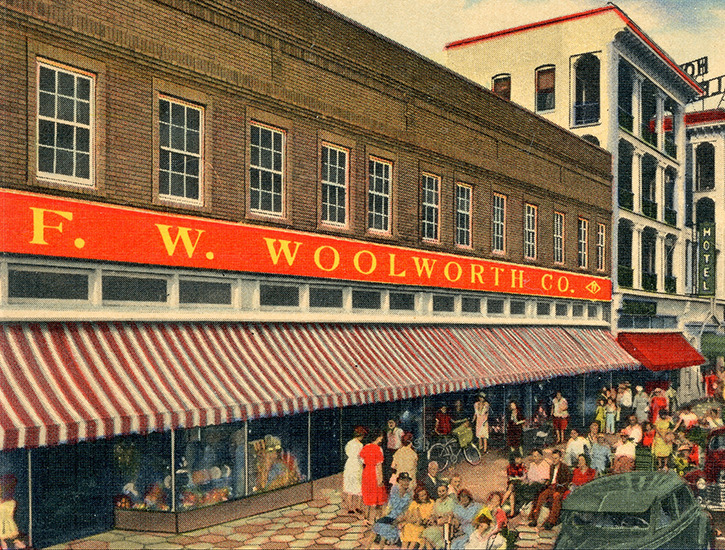

没有一个人要为美国廉价商品的泛滥负责。弗兰克·W·伍尔沃斯(Frank W.Woolworth)并没有发明这家廉价商店,尽管他得到了赞誉。但他确实把垃圾的销售做得很完美。根据这个故事,伍尔沃斯是纽约一家干货店的年轻店员,当时他听说了一种新颖的销售方法:在一个5美分的柜台上提供低于成本的廉价手帕,与其他库存混合在一起。顾客很快就会全部买下,不管有没有价值。它成为伍尔沃斯单一价格帝国的典范。关于伍尔沃斯商店购物者的心理,据报道,一位公司总裁曾经说过,“每个走进五毛钱商店的顾客都会成为富人--目前是这样。”

伍尔沃斯的故事只是“垃圾:美国廉价物品的历史”中的一个章节,这是温迪·A·沃尔森(Wendy A.Woloson)深入研究的一部新学术著作,描绘了美国与消费垃圾的关系。Woloson的起源可以追溯到共和国早期。在18世纪,工业革命把粗制滥造的家居用品从英国带到了美国的港口,旅行小贩用面包车出售。钢斧头原来是铁的。马甲掉得粉碎了。但不要紧:“与实际商品一样,小贩推销的是物美价廉的观念。”在19世纪,更大的大规模生产意味着加速“包裹化”。杂货店的出现制造了所谓的花式商品,如“文具、餐具、香水、游戏、玩具等。”随处可见。(“Fancy,”Woloson指出,是“幻想”的早期缩写。)。一角钱商店里充斥着文字的广告提供了“手套;手套;针头;别针;胶带袜子,非常低;男士口香糖吊带”-所有这些,甚至更多!

二十世纪见证了新的排泄物管道的出现。沃尔森写道,在礼品店里,据称是遥远土地上的农民手工制作的廉价装饰品,提供了一种表面上“20世纪初崛起的中产阶级的品味和区别,他们自称是上流社会,但没有钱来支持它”。正如建筑评论家Ada Louise Huxtable曾经评论的那样,连锁店建立在“多就是多的美学理论”的基础上,形成了一个渠道,更多的垃圾可以通过这个渠道流动。邮购小工具为Rube Goldberg提供了解决问题的方案,这些问题在小工具制造者发明之前是不存在的。信息广告的兴起为我们带来了像罗恩·波培尔这样销售可有可无产品的不可或缺的人物:VEG-O-马季奇,THighMaster,Ginsu刀。到1996年,通过信息广告的总销售额已经达到12亿美元;到2015年,这个数字是2500亿美元。沃罗森观察到,美国人想要更多,我们得到了:“更多的花费,更多的浪费,更多的劳动力,更多的徒劳,更多的失望,也许还有更多的娱乐,更多的希望,更多的乐观。”

通过这种方式,这本书同情我们对垃圾的冲动,即使不是对垃圾本身或其生产的冲动。沃罗森借鉴了马克思的商品拜物教的概念,即市场将劳动的物质产品转化为“超越”的欲望对象的近乎神奇的过程。她写道:“随着时间的推移,拥抱廉价商品是有道理的。”这样的材料获取使美国消费者能够充分参与市场-不仅仅是商品的世界,还有它们所代表的想法和可能性。“。这些可能性包括一系列的愉悦、愉悦和温暖的感觉,更不用说减少了所有权负担,因为这些物品最终都是一次性的。

那么,不幸的是,大多数废话是多么糟糕。这不仅仅是因为这些商品的结构粗制滥造,增加了世界的杂乱无章。通常,它们是非常有害的。劳工剥削所依赖的垃圾可以追溯到垃圾本身。例如,我们在19世纪消费的许多“装饰小玩意儿”都是在英国工厂生产的,在那里,成千上万的人,包括年轻的男孩,每周用含铅和砷的材料工作,工资是几个先令。后来,这样的劳动力被全球化到日本,在那里,以家庭为基础的制造商雇佣家庭成员免费做类似的工作-“为了满足美国的‘廉价狂热’,做出必要的牺牲,”沃罗森写道。

同样的情况是,这些物品提供的乐趣往往是愤世嫉俗的。例如,礼品店提供了大量生产的个人品味的模拟,这为美国一些最有毒的社会项目提供了自己。在吉姆·克罗(Jim Crow)时代,这些商店兜售种族主义的家居装饰,沃尔森称之为“白人至上的装饰”。他们还提供了“遗产”的可疑符号,如殖民复兴时期的家居用品,以吸引美国人最卑鄙的民族主义冲动的方式代表历史和文化适应。

与此同时,“意向学院”

Crap在分析廉价商品如何安抚我们的愿望方面很有洞察力。它正确地指责资产阶级为了想象更有利可图的解决方案而如此无情地将现代生活问题具体化。它恰如其分地指出了发达资本主义下垃圾造成的大规模弊病--劳工剥削、污染、贫穷的“商品语言”。但沃罗森对我们迷恋垃圾的方式不太确定。“随着时间的推移,”她写道,“美国人已经决定--作为个人,作为团体的成员,作为一个社会--不仅要拥抱物质主义本身,而且要以某种劣质的面孔拥抱物质主义。”然而,在如此巨大的压力和胁迫下,我们是否已经“决定”了什么还不清楚。我们中的大多数人都会对垃圾产生矛盾--就像我们被吸引一样反感--或者买它是因为我们几乎买不起其他东西。“我们自己是不是变得很差劲了?”沃洛森以一种伪讽刺的结论问道。这听起来不由得有点空洞。

垃圾也无法应对时髦的反物质主义的增长:如今,被抓到拥有东西是不酷的。在大衰退之后,20世纪90年代和21世纪头十年的奢侈消费主义不再受欢迎,文化开始将杂乱视为过时的东西。朋克哲学家伊恩·斯维诺尼乌斯(Ian Svenonius)在2014年为雅各宾(Jacobin)撰写的一篇文章中写道,这种现象使“财产成为贫穷的象征,一无所有成为财富和权力的象征”。很容易看出他在我们日常生活中的意义。Instagrammer在不流血的美好生活场景中再现了苹果等公司青睐的极简主义。近藤玛丽命令我们扔掉我们的财物。大众媒体将那些执着于实物的人污蔑为“囤积者”。

这可能会令人困惑。毕竟,大企业仍然花费数十亿美元鼓励我们购买很多东西。但追求极简主义也是有代价的。近藤推出了一条产品线,以帮助我们更好地组织。引用爱比克泰德的话的有影响力的人收取演讲费,因为他们教会我们如何放下一切。高端租赁经济-主要在社交媒体上做广告,与用户生成的内容几乎没有区别-已经出现,让我们可以拥有简朴的家居装饰,而不是自己拥有。唯一清楚的是,这些新的解决方案的提炼能力并不比它们的前辈低-而且神经过敏的程度也不亚于前几个解决方案。

也许小说更适合用细微差别来对待我们的神经症。卢克·格德斯(Luke Geddes)最近写的小说“垃圾之心”(Heart Of Junk)对收集行为中包含的混乱的人类亲密和防御进行了尖锐的观察。我怀疑,这本书在研究深度上几乎与垃圾不相上下,因为格德斯是一个真正的狂热分子。这也加深了对Svenonius所说的“数字超级暴君”已经贬值的财物的理解,因为他们让我们感到羞愧,把我们的藏品上传到他们的专有云中。

这部小说以美国心脏地带为背景,是堪萨斯州威奇托市一家濒临破产的古董商场,讲述了一群焦虑的小贩经营书籍和乙烯基、明信片和玩具、霓虹灯招牌和世纪中叶家具的故事。有些被沃尔森归类为垃圾;有些是古董或收藏品;所有这些都是某人热衷的主题。小贩们把拯救购物中心的希望寄托在吸引古董电视节目“采摘财富”(Pickin‘Favings)的游客上。但当当地一名选美比赛女孩失踪时,他们的计划被搁置一边,吸引了媒体的注意力。他们一起出发去营救她。

“垃圾之心”的情节有时感觉很滑稽,对其仔细的人物研究也有些附带。但它恰如其分地定位了其供应商在流行文化相互矛盾的信息中占据的悬而未决的位置。古董路演风格的真人秀节目将市场价值和可开发的魅力作为最高美德,这一壮观场面几乎是这些收藏家热情的唯一合法性模式。与此同时,背景中隐约可见的是近藤组要求清洗的告诫。这部小说甚至包含了一段Konmari的恶搞,隐约的精神目标是“免除一个人的生活物质的责任”。这些极大主义和禁欲主义的两极--每一个都以自己的方式商品化--没有留下多少空间给相对谦逊的体验,那就是慢慢积累成为个人“个人历史”一部分的物品。

然而,这正是Geddes感兴趣探索的体验。这本书中的人物有着复杂的个人历史和他们的东西,收集既有实际风险,也有情感风险。西摩是一位唱片收藏家,也是这部小说的主人公,最近他和他的伴侣李(堪萨斯州人)从波士顿搬到了威奇托。他还记得,当他收集新音乐时很开心,怀念发现的刺激,比如“当他最终在一个前大学DJ的车库拍卖会上找到了一张1/2绅士/不是野兽的拷贝”,或者“当一个朋友给了他一盘沙哑的卡带配音-可能距离发源地已经有八代人了”。

西摩只是占据垃圾之心的边缘囤积者和强迫症患者之一,当格德斯描绘他们的社交世界-商场会议和琐碎的权力斗争时,这部小说是最好的。它表明垃圾的另一个不太有形的价值是,它可以形成社区的基础,或者建立一些类似于生命证据的东西。Geddes写道:“收藏品是对生活的记录,可能不是很好或不幸福,但至少是带着关注和激情。”“这是一部让人看得见摸得着的自传。”

垃圾之心以阿尔弗雷德·丁尼生勋爵(Lord Tennyson)的“吃人的洛托斯家族”(The Lotos-Eater)中的一句警句开篇:“什么能持续下去?/所有的东西都从我们身边夺走了,变成了可怕的过去的一部分和一小块。”当然,我们的垃圾不会持久,如果我们过于执着,我们不仅会陷入物质上的麻烦,还会陷入精神上的麻烦。沃罗森在谈到收藏冲动时指出,一些学者认为收藏是“一种神经症和适应不良造成的心理疾病”。从这个角度来看,收藏家们“被一种‘全力以赴’的驱动力迷住了。”也许吧!。但是,今天,清理我们的东西的过程已经变成了它自己的不适应神经症--一种本身就是一种崇拜的商品。

也许有一个更持久的中间空间。通过垃圾之心的结束,西摩已经成为他的威奇托社区的一个不情愿的参与者,追捕这名选美女孩,并帮助决定了美国心脏的命运。最终,他和李卖掉了他们的藏品,离开威奇托去了一个新的目的地,他们知道他们会后悔离开这个过去的“包裹”。他们找到了一种平衡的状态,一种既不评价收集也不评价净化,既不评价过去也不评价未来的平衡状态,而是尊重他们的密友和他们的垃圾的历史。

我认为,这就是声称我们的东西提供了通向“另一种意识”的途径,正如斯维诺尼乌斯所说的那样。今天的资产阶级与过去几个世纪的资产阶级没有什么不同,他们不仅想要支配我们家里的东西,而且想要支配我们头脑中的东西。通常,他们都是成功的。但为什么让他们这样做呢?我们的财物具有我们赋予它们的意义。在经典马克思主义理论中,商品有两种价值:一种是商品在市场上交易的“交换价值”,另一种是人们赋予商品的“使用价值”。认为起源有问题且没有实际应用的对象可能有用,这看起来可能有些奇怪。但马克思也对“象征价值”进行了理论化,这是一种超越使用价值的使用。

Crap坚持认为,正是一种商品的象征价值让我们很容易迷恋,反过来,“愤世嫉俗和精明的生产者很容易利用并变成美元符号。”但我们的纪念品也可能具有更难以形容的象征价值,那就是抵制资本主义条款的专制。例如,唱片收藏包含个人记忆。它丰富了我们的非生产性时间。看清楚了,这些东西可能会帮助我们更好地理解我们不守规矩的生活-并塑造斯维诺尼乌斯所说的“我们的信息,我们的文化,我们的关系,我们的自我意识,我们的爱。”这并不意味着我们应该屈服于猖獗的消费主义,或者急于催生下一波豆子宝宝热潮。我们可以简单地考虑生产我们的物品的历史,以及它们在我们身上唤醒的欲望。当资本专注于清理和整理我们所知的生活时,为什么不花点时间陶醉于我们的烂摊子呢?