为什么今天要读博伊提乌斯的书?

近一千年来,博伊提乌斯的“哲学安慰”在整个欧洲都是畅销书。它不仅被那些能理解它6世纪拉丁语原文的人阅读,而且那些研究它的人也用多种翻译中的任何一种来阅读它,翻译成古英语和中世纪英语、古法语、古高地德语、意大利语、西班牙语和许多其他语言,包括希腊语和希伯来语。尽管亚里士多德的经文塑造了大学课程,奥古斯丁的思想无处不在,但在公元800年至1600年左右的这段时间里,没有其他哲学经文的吸引力能与安慰相媲美-不仅对知识精英,而且对更广泛的受众。然而,现在这项工作是中世纪学者的专利。例如,与柏拉图的“对话”或勒内·笛卡尔的“沉思录”不同,它似乎不再具有广泛的哲学感染力。但是,如果仔细阅读,在它的历史和文学背景下,它应该是这样的。安慰是一件比乍看起来微妙得多的工作。虽然中世纪的观众大多对它更明显的特征做出了反应,但它隐藏的复杂性和微妙之处才是它现在能向读者开放的吸引力所在。

“安慰”是结束作者生命的戏剧性环境的产物。Boethius出生于公元476年左右,出生于一个富有的、享有盛誉的罗马家庭,他一生中的大部分时间都在享受他的阶级的特权,参加参议院的仪式,在他的希腊文化教育的帮助下撰写关于数学、音乐和逻辑的作品和评论,虽然他不是牧师,但他参加了神学争议。但他的出生恰逢意大利东哥特统治的开始。哥特式国王西奥多里克希望与当地的罗马贵族保持良好的关系,但他们仍然是他的威胁。在520年代初,他邀请博伊提乌斯成为他最重要的官员-办公室主任。博伊提乌斯接受了,但他铲除腐败的决心很快就使他成为敌人,西奥多里克愿意相信博伊提乌斯在密谋反对他。博伊提乌斯被判犯有叛国罪和其他罪名,被监禁,等待处决。这就是他写安慰的时候,他自己作为一个死刑犯的情况提供了背景。

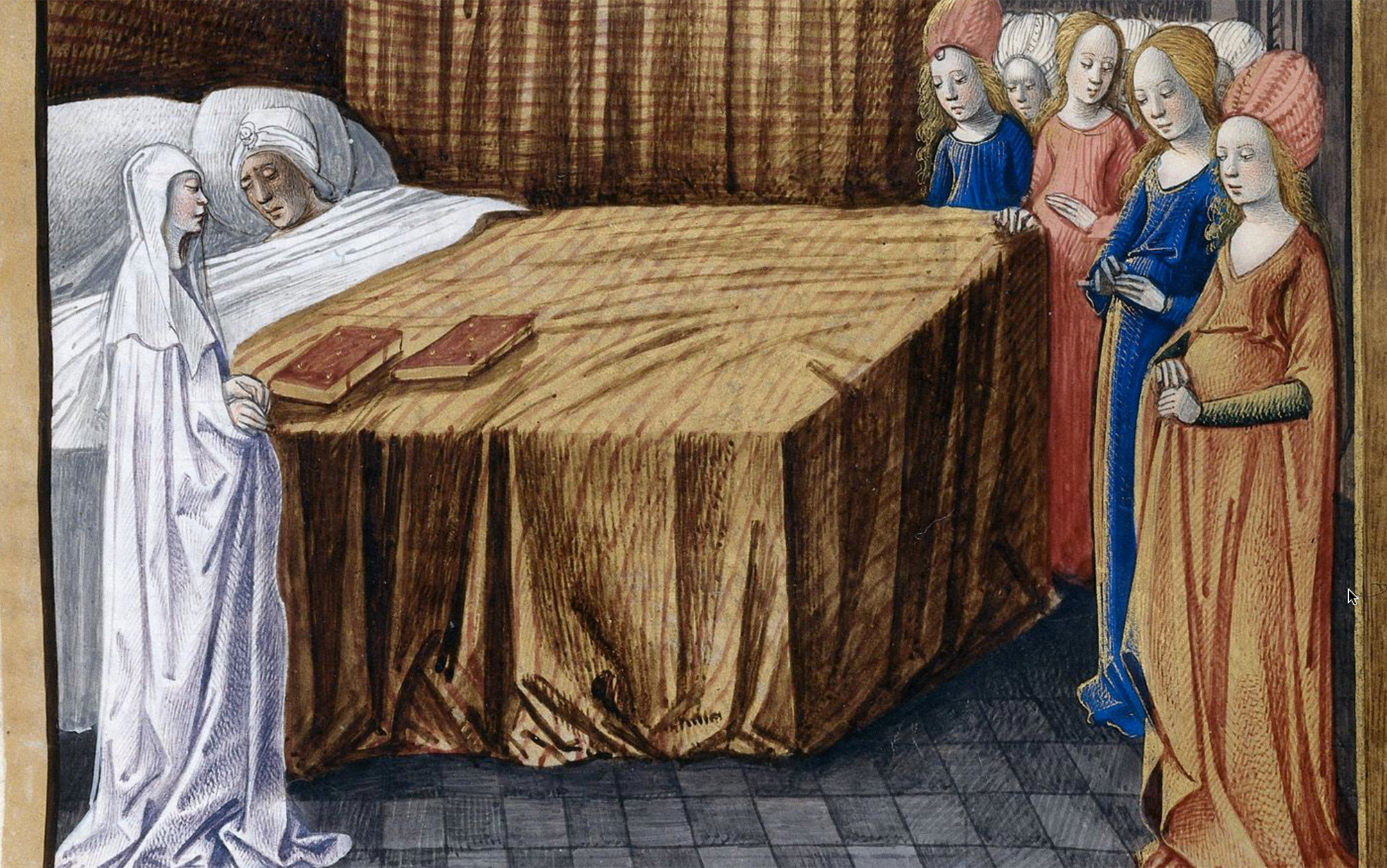

这部作品是囚犯博伊提乌斯和哲学的化身之间的对话,在他看来,一个美丽的女人出现在他的牢房里。讨论是以散文形式进行的,但其间穿插着诗歌,这些诗歌总结、评论、推进或为论点的主线提供了另一种视角。

一开始,囚徒博伊提乌斯只能哀叹自己突然从繁荣中堕落,并向哲学详细解释了对他的指控的不公正之处。哲学一点也不富有同情心。她告诉他,如果他记得她的教导,他就不会像他那样抱怨上帝不关心人类,好人受苦,坏人成功。她着手回答这两项指控。

在显而易见的轮廓中,她的论点是这样的。就像医生一样,哲学从温和的治疗开始,然后,当她的病人准备好接受治疗时,使用更强的药物。她首先争辩说,囚犯不应该责怪命运拿走了她碰巧送给他的礼物,而且不管怎样,这些幸运的商品根本不是真正的商品。命运之轮不可避免地转动,没有人能期望永远在顶端享受生活所提供的最好的东西。渐渐地,她引导囚徒认识到,所有的善都来自一个源头,最高的善,这是与上帝认同的。只有坚持这个善,一个人才能真正幸福。

沿着柏拉图的“猩猩对话”中的论点,她继续解释说,通过行动得当,我们实现了我们的愿望,让我们自己快乐,当我们邪恶的时候,我们让自己变得痛苦。因此,好人并不是真正的受压迫,恶人也不是真正的富足。上帝确实关心人类:他把自己定为终点,通过努力接近他,他们可以获得幸福。但是,她补充说,上帝也对人类实施了上帝的控制,尽管他这样做的目的往往是隐藏的。

囚徒博伊提乌斯提出了一个逻辑问题作为回应:如果上帝预见了所有未来的事件(正如他的天意所暗示的那样),那么任何事件怎么可能是偶然的呢?他说,如果他们不是,所有事情都是出于必要,那么,无论做得好还是做得不好,都没有道义上的责任:如果一切都已经解决了,就没有选择的余地了。哲学用一个复杂的论点来回答:她利用上帝存在于不以时间衡量的永恒的想法,声称未来的事件可以立即是偶然的,但上帝认为是必要的。

然而,整个讨论最显著的特点不是什么都没说,而是缺席。博伊提乌斯是个基督徒,面临死亡

当时的思想家总是倾向于将亚里士多德的神和古代柏拉图主义者与基督教的神同化。一些读者的安慰,如它的最早的编辑在博伊提乌斯去世后的几年,和阿尔库因在9世纪之交,赋予它一个明确的圣经性质,通过认同哲学与智慧的所罗门数字。大多数人只是满足于认为它的教义与基督教毫无问题地兼容,尽管不是公开的基督教。对他们来说,安慰的文化世界似乎是令人误解的熟悉,他们将其归因于作者在古代哲学和基督教信仰之间的轻松和解,在他们远离古代的时候是可能的,但在博伊提乌斯自己的,更冲突的时代是不可能的。

然而,也有例外。博沃,10世纪科维的住持,谴责了作品中的异教教义。更微妙的是,在14世纪末,杰弗里·乔叟(Geoffrey Chaucer)利用这种安慰(他显然很喜欢,并已翻译成英语)作为一种来源,解释异教人物--如“骑士的故事”(Knight‘s Tale)中的特修斯(Teseus)和“特洛伊勒斯”(Troilus)和“克里西德”(Criseyde)中的特罗伊罗斯(Troilus)--如何使用或更频繁地滥用哲学。乔叟似乎是他那个时代少有的注意到博伊提乌斯通过选择异教徒哲学人物作为他的权威人物而提出了一个重要观点的作家之一。对于现在的读者来说,在没有文化熟悉感的幻想下,在现代学术的帮助下,这一选择的意义应该是显而易见的。

我们知道,对于Boethius和他设想的当代读者来说,异教哲学仍然是现实,虽然他们都是基督徒,但他们也自觉地守护着古老的、基督教之前的学习、法律和文明传统。对他们来说,选择一位代表异教哲学的人物作为权威的演讲者,为基督教囚犯设定讨论的参数,将会塑造如何理解这种安慰的方式。它会被视为一部关于古代哲学传统和基督教信仰之间关系的作品,更具挑战性的是,它就像柏拉图关于苏格拉底审判和处决的对话一样,询问一个人如何在面临迅速接近的死亡时,在哲学训练的帮助下,在没有基督教宗教信仰的明显安慰的情况下,赋予生命意义。

这个问题仍然困扰着我们。信徒和非信徒都在寻找与我们的死亡相关的生活方式的答案。但是,作者博伊提乌斯回答这些问题的方式具有复杂性和多面性,这使得今天的读者比他同时代的人更能得到安慰。

通过直截了当地阅读安慰,哲学的论点被认为是权威的,被囚徒波伊提乌斯和作者都接受。如果是这样的话,安慰,就像柏拉图关于苏格拉底被处决的对话一样,是对即使面对死亡也没有人帮助的人类理性力量的大胆断言。但是--柏拉图的斐多可能也会遭到同样的反对--核心的哲学论点似乎太过软弱,特别是对现代读者而言,很可能无法支持这样的主张。然而,我们有理由认为,这种直截了当的解读并没有给人以公正的安慰。

古代读者非常清楚作品的体裁。它引导了他们对作者打算如何理解它的期望。通过用散文和诗句交替写出慰藉,博伊提乌斯表明这部作品是一部梅尼皮亚式的讽刺作品。正如乔尔·雷里汉(Joel Relihan)在“古代梅尼皮亚讽刺”(1993)中所展示的那样,这种类型的讽刺嘲弄权威人物。因此,这本安慰书的读者可能会期望哲学的教义不会受到完全的尊重。从这个起点出发,雷利汉在“囚徒哲学”(2007)中发展了一种与直截了当的解读截然相反的解读。他认为,哲学被证明是不能给囚犯提供安慰的,而这一失败是波伊提乌斯揭示人类任何一种推理的弱点的方式。隐含的信息是,基督教信仰本身就提供了囚犯博伊提乌斯错误地从哲学中寻求的那种安慰。

这样的解读把“慰藉”的所有哲学论证都当作是纯粹的修辞,只是作者博伊提乌斯为了显示其不足之处而设计的,其主要信息是通过间接的方式传达的。这是很难接受的。毕生致力于哲学的博伊提乌斯真的会这样对待争论吗?如果他的目的只是为了表明哲学的不足,而不是它的安慰能力,那么为什么要在作品的最后详细阐述关于神的预感和偶然性的错综复杂的论点,当然这是他最精妙和最具原创性的推理?虽然它提出了重要的问题,但热力汉的阅读是

在很长一段时间的安慰中,不仅仅是在她提出她最初的、更容易的补救措施的时候,哲学发展了对人类幸福的复杂观点。她对许多财富的价值不屑一顾,这些都是大多数人追求的-财富、高级职位、王国、公众赞誉和感官享受。她认为,追求其中任何一项都是一种误入歧途的尝试,目的是获得充足、尊重、权力、持久的声誉和快乐等真正的好处。拥有这些即使是处于囚徒地位的人也无法夺走的真正的财富是幸福的核心,但一些幸运的商品,比如你所爱的人,也被认为是真正有价值的。然而,从作品的中间开始,哲学提出了一种非常不同的幸福观。她认为,它不是通过拥有一套复杂的商品而获得的,而是通过至高无上的善来获得的,至善是被整体呈现并与上帝认同的。人们通常看重的任何个人物品本身都一文不值,分散了对真正的美好追求的注意力。

这一解释基于高尔吉亚关于为什么好人不会受苦,坏人不会成功的解释,很好地符合这种方法。根据它的说法,上帝不会干预或安排事件的过程。相反,通过坚守至高无上的善的上帝作为他们的目的,人们可以获得幸福,而如果在邪恶的生活中背离上帝,他们就会惩罚自己,甚至像哲学所坚持的那样,处于完全不复存在的危险中。但是,到目前为止,愿意接受整个哲学推理的囚徒波伊提乌斯站出来反对她的立场带来的大量违反直觉的后果。“哪个聪明人宁愿做一个身无分文、身无分文的流亡者,也不愿呆在自己的城市里过着富足、富贵、受人尊敬、权力强大的生活呢?”

虽然哲学可以很容易地通过重申她的立场并指责囚徒错过了她的观点来回应,但她选择放弃她之前的论点,正如已经提到的,她发展了一种不同的关于神的天意的描述。根据它的说法,历史的整个过程都是由上帝的理性安排的,以保存善和消除恶。当邪恶的人表面上繁荣时,可能有一个神圣的目的-也许是帮助他们忏悔,也许是用他们对他人造成的伤害作为惩罚那些应得的人,或者作为一种审判,让善良变得更好。

哲学将人的自由意志排除在她在这里描述的天意的控制之外。这就是为什么囚徒博伊提乌斯提出的下一个也是最后一个反对意见--神圣的先见之明与未来的偶然性是不相容的--是如此重要的原因。上帝的完美要求他无所不知。因此,他不仅知道已经发生和正在发生的事情,而且知道将要发生的事情,包括我意志的未来动向。但是,如果上帝知道我明天会怎么做--比如,我醒来的时候会想喝杯咖啡--那么我似乎就不能自由地去做相反的事情了。

这就是神的先见之明对偶然性的威胁如此严重的原因:它打击的是意志的自由,因此,至少在博伊提乌斯的观点(许多哲学家都认同)上,它打击了道德责任的基础。哲学对这个问题给出了详尽的回答,涉及到囚徒波伊提乌斯对各种解决方案的反对意见。然而,即使她的答案是成功的,哲学也面临着更深更深的困难。

囚徒波依提乌斯插了一句,哲学也接受了,上帝的知识在一个非常重要的方面与我们不同。当我们知道某件事是这样的时候,它就是独立于我们的信仰的情况。正是因为我们的信念正确地跟踪了事物的现状,所以它才是知识的候选者。然而,关于上帝,不管是什么情况都是如此,因为他知道情况就是这样:上帝的知识并不追踪现实,相反,它带来了事物的本来面目。如果是这样,那么,即使关于神圣先知力的异议能够得到解决,它仍然是这样的,因为上帝知道我们的意愿,是上帝,而不是我们,带来了我们的意愿。在安慰接近尾声的时候,哲学声称她对先见之明问题的解决方案也解决了这个问题,但她所提供的是断言,而不是争论:“他的知识的力量,将所有的事物包裹在一个当下的认识行为中,它本身为所有的事物设定了衡量标准,不欠任何低于它的东西…。”

也许作者Boethius没有意识到安慰的论证结构中的这些紧张-考虑到他即将被处决,他可能没有时间仔细反思或修改他的作品。但是,特别是考虑到他选择了一种质疑权威的类型,更有可能是故意的,而且

然而,与今天的大多数相对主义不同,博伊提乌斯的相对主义是分层次的:理性比感官更好地把握现实,神圣的智力比理性更好地把握现实。这种等级相对主义要求人类采取认识论的谦逊态度:我们应该对自己获得真理知识的能力感到羞怯。无论我们多么推崇人类的理性,我们也应该认识到,从本质上讲,人类的理性是有限的,对宇宙的最终解释只对一种高于我们的认知能力开放。

中世纪对博伊提乌斯安慰的解读往往会使其信息的力度变得平滑,因为它的论点太容易与当时的人们与其作者分享的基督教文化相协调。今天的读者与这部作品有一段距离,这使我们能够在博伊提乌斯自己的时代背景下更准确地阅读它,并发现博伊提乌斯的思维方式与我们自己的有多少共同之处。我们可以看到,这种安慰既是在面对不公正和迫在眉睫的暴力死亡时对人类理性的大胆辩护,也是对理性不足的揭露。囚徒博伊提乌斯从哲学上得到了一些安慰,但得到了更多的指导,他学到的最重要的一课是关于认识论上的谦卑。