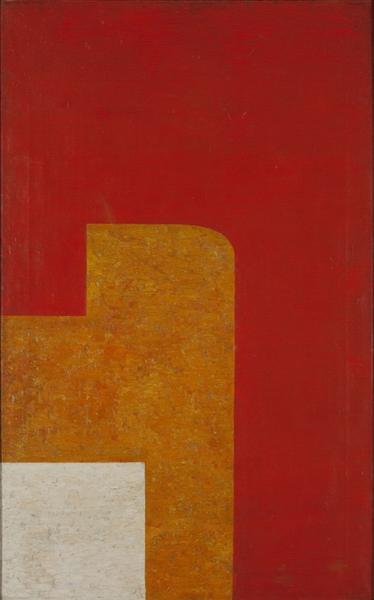

黄褐色,农民的颜色,狐狸皮毛和苦行僧的颜色

玛丽·斯图尔特成为苏格兰女王时只有六天大。从那一刻起,她珍贵的身体就像棋盘上的棋子一样从一座城堡移动到另一座城堡,受到保护。如果她没有在1548年被偷偷带到法国长大,也许人们会喜欢她,但也许他们不会。也许玛丽注定永远因为她的女性气质和她的天主教信仰而被憎恶。当她在18岁时回到新信奉新教的苏格兰时,她已经在法国宫廷里呆了十多年,养成了对精致的礼服和华丽的珠宝的品味。据一些人说,她身材高大,举止优雅,很漂亮,但这并没有使她受到普通人的喜爱。当玛丽穿着精致的蕾丝、天鹅绒和精致的吊坠昂首阔步地走来走去时,她的子民被告知,上帝想让他们穿上纯洁、朴素的衣服。刺绣被认为是“不得体的”,因为“衣服上的浅色和各种色调,如红色、蓝色、黄色等,都表明了心灵的轻松”。取而代之的是,苏格兰人被告知穿“严肃色”的简单面料,比如“黑色、黄褐色、悲伤的灰色或悲伤的棕色”。

这份令人沮丧的名单来自记录在“苏格兰国内年鉴”上的1575年柯克人大会的摘要。虽然上流社会仍然穿着丝绸和天鹅绒,穿着漂亮的鲜艳连衣裙,但大多数人都穿着他们可悲的破烂衣服。穿深灰色、黑色和棕色的衣服更实用。下层阶级的生活很艰难。衣服反映了这一事实。

然而,带着那些单调的颜色被扔进了黄褐色。在这种情况下,黄褐色既是一种一般的颜色描述符,也是一种特殊类型的粗纺布料,用伍德(卷心菜家族的成员,用于制造蓝灰色染料)和茜草(一种类似的黄花草本植物,其根可以变成粉褐色染料)的混合物着色。黄褐色不是鲜艳的颜色,但至少比“忧伤的灰色”更欢快,比黑色更有生命力。据报道,当苏格兰女王玛丽在她的黑色哀悼服里穿着鲜艳的红色时,她的人民穿得像枯叶和灰色的石头。在他们最有活力的时候,他们可以穿着铁锈的颜色,肮脏的根菜颜色,老化的狐皮颜色。

听起来我可能不喜欢黄褐色,但我不喜欢。在过去的十年里,我学会了欣赏一年中最后几个月的质感和节奏。黄褐色是缅因州11月的颜色。当所有更壮观的树叶都落下时,出现的颜色是:白桦树的黄色硬币,红色枫树的大而手形的深红色叶子,山毛榉树的纸质南瓜色调的长矛。橡树总是最后脱落羽毛的,它们的叶子是最暗淡的颜色。它们是最深的,最接近棕色的。但是如果你仔细观察,你会发现它们实际上相当漂亮。黄褐色是一种微妙的颜色,橙色和紫色的色调使其变得复杂。事实上,根据一些色轮系统,“黄褐色”是指将这两种二次色混合而成的三级色的名称。它在这一类中唯一的同伴是板岩(由紫色和绿色制成)和香茅(由绿色和黄色制成)。像黄褐色一样,香茅和板岩也经常出现在自然界中。如果你走得足够远,我们的地球是一颗蓝色的大理石,但从近距离看,它是非常棕色的,经常是灰色的。

这可能解释了为什么许多文化认为黄褐色和类似的暗红色是中性色调,类似于白色、黑色和之间无数深浅的单色比例。真正的红色,深红色、朱红和红色,在历史上都与火、血和权力联系在一起。在“红色:一种颜色的历史”一书中,米歇尔·帕斯图罗解释说,几千年来,红色是“唯一的本色”。他继续说,“在时间和等级层面上,它都超过了所有其他的公司。”在古希腊,高级祭司和女祭司都穿着深红色的衣服,就像(他们想象的)神自己一样。相比之下,暗淡的红色,棕色,被理解为“农民和贫穷的象征”,维多利亚·芬利在“稀有和熟悉的颜色地图集”中宣称。芬利把棕色中的红色赭石锉成红色--拉斯科洞穴中使用的红色颜料--这或许就是它的归属。也许那也是鲁塞特的归宿。但这并不完全清楚。翻阅这两本书,我经常看到红色和棕色在一起。他们很接近,那些色调。一双大方的眼睛可以看到棕色下面熊熊燃烧的温暖,朴素的核桃从红色中冒出来。

看来,russet这个词很可能是red的分支(古法语rousset来源于拉丁语russus,意为“微红”)。但是黄褐色不仅仅是红色的,红色相邻的。它还意味着质朴、朴素、粗糙。它也让人联想到斑驳的、有质感的、粗糙的。这个词描述了一种既能影响蔬菜也能影响人的存在品质。当苹果的皮肤上有褐色斑点时,它们可能会生锈。土豆是出了名的赤褐色。

我最近一直在想黄褐色,这种橡木和伦勃朗的颜色和朴素。它赤褐色的土质很适合我的心情。我正在埋头过冬,做着加了辣椒的炖肉和一大锅培根豆子,总是尽职尽责地冷冻一部分供以后食用。我一直在为自己的冬眠做准备,而是为了几个月的社会孤立。根据“农历”和常识,北美将是一个严冬。仿佛受到卡特迈名人肥熊的启发,我注意到自己穿得越来越紧,变得越来越丰满,然后伸手去拿生锈的土色的厚厚、暖和的衣服。我母亲总是喜欢有节制的调色板;她最近给了我一大袋她不再想要的毛衣,其中三件是黄褐色的。一种是电缆编织的羊毛高领毛衣,来自90年代,但也可能是70年代的。它可能会在2020年秋冬上市(“Vogue Paris”宣称“棕色是新的黑色,”Vogue Paris)。它可能来自任何十年,真的。它有永恒的母性能量,最近我发现自己越来越需要引导这种能量。

我不孤独。有一种特定类型的影响力正在上升,一种接受了我母亲的赤褐色、赤陶、黄褐色和米色调色板的调色板。这些七十年代风格的宝贝们把我的饲料装满了Macramé植物衣架,舒适的亚麻裤,以及看似迷人的、无底的壁橱,里面装满了环保的、透明生产的叶色衣服。你可以称它们为农舍核心或舒适核心,或者随便你喜欢什么--我称它们为鼓舞人心的。这些女性已经变得非常善于弄清楚什么光线让她们狭小的空间看起来很宽敞,什么角度让她们宽松的衣服看起来很别致。他们成功地用一堆堆有品位的书籍来设计他们的旧货店陶瓷的风格,这些书籍是根据他们书脊的颜色和他们坐在书架上的方式来选择的。他们可以最大限度地利用他们所拥有的,把像素变成钱,把棕色变成黄褐色。

我最近一直在设计我的书架,把这个有趣的贝壳放在那个Matryoshka娃娃旁边,挑选那些讲述我自己故事的书,我想看看。现在,我不能在公共场合展示我自己。我必须呆在家里,保证安全,省钱。当美国在我身边燃烧时,我感觉好像在整理货架,但我不确定我还能做什么。总体而言,我们感觉就像是在抓救命稻草。我读了“纽约时报”时装设计师的一系列文章,讲述如何把枕套变成裙子,把抹布变成手提包。被剥夺了我们的博物馆、精品店和金钱,我们现在被迫以新的方式忙于自己。它让人回想起大萧条时期的谷物袋装时尚,用万寿菊和卷心菜染色,当时美国政府推动破产的家庭主妇。他们说,这里有个主意,你为什么不试着最大限度地利用它呢?

我现在听到类似的命令在我们当前的事件中回荡。最高权力阶层要求最低层的人全心全意地支持他们,扮演自愿的农奴的角色,当他们戴着艳丽的红色领带在白色礼服衬衫上闪闪发光时,他们就是身穿黄褐色衣服的农民。我们生活在一个经济严重不平等和不稳定的时代。在新闻报道中,有白人民族主义团体鼓吹内战,电台专家谈论“街上的鲜血”,以及一个迅速壮大的邪教组织,他们一味地恳求救世主给他们一个迹象,任何迹象,这样他们就可以开始清洗。我强烈反对所有这些团体,但他们成功地给我制造了一种不祥的预感,无论我做什么,我都无法动摇。我看到同样的雷头云集。我也有同样的恐惧。我可以通过专注于美,在短暂的片刻内将其拒之门外。恐惧仍然存在,在敬畏和感激之下,但现在,我抬起头在外面走来走去,以便更好地看到背后的树叶和蓝天。现在,我注意到棕色的阴影在我们之前很久就存在了,而且还会一直存在。

凯蒂·凯莱赫是一位作家,她和她的两条狗和一位丈夫住在新英格兰乡村的森林里。她是《手工制作的缅因州》一书的作者。