梦想家的兄弟会

“每个人说的每一个音节都充满了柔情和恐惧,在这些语言中,没有一个不是神的强大名字。”-豪尔赫·路易斯·博尔赫斯,“巴别塔图书馆”(1941)。

“见证亨利·贝米斯先生,梦想家联谊会的创始会员。一个书生气十足的小个子男人,他热衷于印刷的页面…。他将拥有一个完全属于他自己的世界…。“没有任何人。”--罗德·塞林(Rod Serling),“最后足够的时间”(The Twilight Zone,1959)。

当走进一个巨大的图书馆时--无论它的一排排图书被整理在一个凯旋式的穹顶下,还是被某种模糊的斯堪的纳维亚式的全是玻璃和灯光的结构所包围,或者它们只是排列在尘土飞扬的后走廊里--我必须承认,我经常被一种巨大的焦虑情绪淹没。我们必须清楚这种恐惧的本质--这不是出于对图书馆的天生厌恶,实际上恰恰相反。我的恐惧的性质是非常准确的,尽管据我所知没有英语单词来形容它(这似乎是一种情感,德国人可能有一个无法翻译的短语来形容)。这种恐惧与图书馆藏书的巨大规模迫使我直面所有我不知道的、我永远不会知道的、我永远不可能知道的一切的方式有关。当走进大英图书馆(British Library)的红砖现代主义书架时,我的生存焦虑是一样的。大英图书馆(British Library)的红砖现代主义衣架里,所有这些易碎的书籍都放在一个看起来像机器人心脏的未来主义玻璃立方体里,或者是绿色帕金色屋顶的新古典主义国会图书馆,或者匹兹堡卡内基图书馆(Carnegie Library)的大型花岗岩卡内基图书馆(Carnegie Library),几十年的废气熏得一片漆黑,威廉·莎士比亚(William Shakespeare)的青铜雕像也在守卫着我。如果我开始粗略估计每排书的数量,每间房间的行数,每层楼的房间数,我对存在的阅读焦虑可能会变得严重。这种症状甚至可以出现在较小的图书馆中;在宾夕法尼亚州华盛顿的小镇图书馆、林肯大道上的图书馆,以及宾夕法尼亚大道上华盛顿特区东南图书馆的单间里,我都有类似的感觉。我内在的恐惧是关于死亡的暗示,即使是相对较少的藏书也必须让我面对这样一个事实,即在有限的、希望不是太短的生命中,我永远无法阅读已经写下的东西的很大一部分。所有这些小说、诗歌和戏剧;所有这些情感、思想、情感、梦想、愿望、抱负、欲望和联系--完全因为有限的事实而无法触及。

还有一点需要澄清--我担心自己不会因为从未读过任何经典或经典书籍(或者那些流行的平装本书籍)而被发现,这与我担心的不同之处在于,我担心自己会被发现,因为我从未读过任何数量的古典或经典书籍(或者那些流行的、平装的书籍)。大卫·洛奇(David Lodge)的经典而美味的校园讽刺小说《换个地方》(Changing Places)中有一个场景:两个校园的故事,一群学者玩着一个特别残酷的游戏,就像学者们经常做的那样,要求参与者说出一本他们本应该读过但从未打开过的古老书籍的名字。分值越高,课文越规范;新手们不明白的是,诀窍是提到一些足够标准的东西,他们还可以因为没有读过它而得到分数(比如劳伦斯·斯特恩(Laurence Sterne)的《特里斯特拉姆·尚迪》(Tristram Shandy)),但又不会标准到让他们看起来像个白痴,因为他们从未读过它。其中一个角色--一位新近聘用的英语教授--愚蠢到承认他在高中时跳过了《哈姆雷特》。其他学者都惊呆了,一言不发。他的角色后来被剥夺了终身教职。所以,冒着犯同样错误的风险,我会把它列出来,承认你们其他人可能读过的任何一本书,但我只对维基百科熟悉:马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust)的《追忆往事》(Marcel Proust)、詹姆斯·乔伊斯(James Joyce)的《芬尼根的觉醒》(Finnean‘s Wake)、唐·德里罗(Don DeLillo)的《白噪音》(White Noise)、大卫·福斯特·华莱士(David Foster Wallace)的《无限玩笑》(Infinite Jest)。我从未读过哈珀·李(Harper Lee)的《杀死一只知更鸟》(To Kill A Mockingbird),这本书既荒谬又尴尬,我对此感到很难过。我也从未读过乔纳森·弗兰岑(Jonathan Franzen)的“改正”,尽管我对此并不感到难过(不过,我担心自己没有读过J·K·罗琳(J.K.Rowling)的“哈利·波特”(Harry Potter)的大部分)。前面提到的那些书,有些我想读,有些我不想读;关于后一类书,有些书让我为自己对它们的抵触感到难过,有些书我没有仔细考虑过(我让你猜猜个别书的状态)。

我提出这个忏悔只是为了表明我前面提到的恐惧不仅仅是冒名顶替者综合症。我们希望读到某些东西的原因有很多,而没有读到这些东西会让我们感到郁闷--承认这类事情的社会耻辱,没有受过足够的教育或不够世俗的感觉,可能有我们想读的东西的简单事实,但倾向,意志力,或者干脆

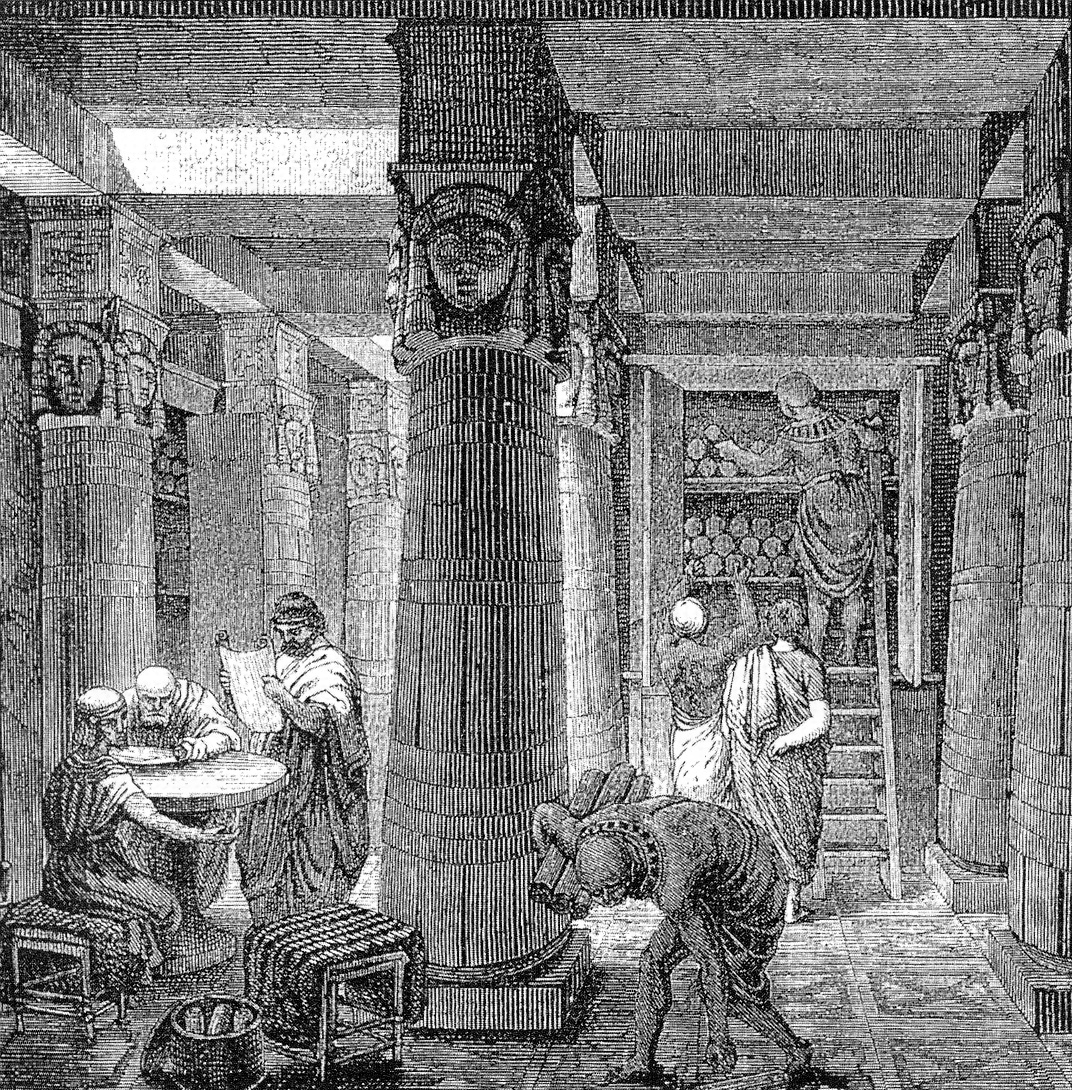

莱昂内尔·卡森(Lionel Casson)在《古代世界图书馆》(Library In The Ancient World)一书中写道:“亚历山大港的图书馆功能齐全,囊括了来自世界各地的各种书籍,而且它是公共的,对任何有合适学术或文学资质的人开放。”由亚历山大的后代托勒密王朝监督的这座建筑,比起该市港口的灯塔,更是古代世界的奇迹。在它的墙壁内,其外观尚不清楚,拜占庭的阿里斯托芬是第一个把诗歌分成行的批评家,托勒密二世召集的70名犹太人将希伯来律法翻译成希腊七十节,地理学家埃拉托斯提尼正确地计算了地球的周长。亚历山大的部分吸引力,特别是对这个梦想家兄弟会中的任何爱书人来说,是一个事实,即那里保存的大部分东西完全被历史遗忘了。她的名片目录可能包括丢失的经典作品,比如亚里士多德的第二本《喜剧诗学》(翁贝托·艾柯(Umberto Eco)中世纪黑色小说《玫瑰的名字》(The Name Of The Rose)中的情节)、普罗塔戈拉(Protagoras)的散文《论诸神》(On The Gods)、西比林(Sibylline)的预言书、老加图(Cato The Elder)的七卷《罗马史》、修辞家西塞罗(Cicero)的悲剧,甚至据说是荷马(Hmer)写的喜剧模拟史诗《魔法师》(Magrites)。

亚历山大不只是已经失去的一切的幽灵,它已经成为反智主义愚蠢的代名词,因为它的毁灭(不同的,而且经常是错误的,归因于罗马人,基督徒和穆斯林)是一个方便和戏剧性的故事来说明古代的日食。不过,让我们保持一些观点--让我们再来计算一些数字。经典世界中的罗宾·莱恩·福克斯:从荷马到哈德良的史诗史诗《最大的图书馆…》。据说已经增长到近50万册。“。当然不是一个值得嘲笑的藏书,但亚历山大的图书馆,从最远的西方到最远的东方,只有美国国会图书馆亚洲藏书的六分之一;哈佛大学的威德纳图书馆的藏书是美国国会图书馆亚洲藏书的15倍(这还不包括整个系统);距离亚历山大逝世的地方不远的伊朗国家图书馆的藏书是古代藏书的30倍。亚历山大图书馆(Library Of Alexandria)的藏书数量在中西部一所小型文理学院的藏书中是相当可观的。相比之下,物理学家Barak Shoshany在Quora的一个问题上说,如果要打印互联网上的5个泽字节,那么产生的一叠书必须放在一个“4×10114×1011公里或大约0.04光年厚”的书架上,最后一卷书漂浮在奥尔特云附近的某个地方。不用说,需要比亚历山大港储藏室里的货架大得多的货架,地中海凉爽的微风吹过那些纸莎草纸的边缘。

要在亚历山大港阅读所有这些卷轴、抄本和纸莎草纸,我们勇敢的理想读者只需要区区1370年的时间就能读完。更保守的历史学家估计,亚历山大图书馆可能只收藏了4万本书--如果是这样的话,你需要一个多世纪才能阅读(如果你仍然每天轻快地翻阅一本书)。从理论上讲,这是一个天生只有一点点长寿的人的寿命。不过,所有这些数字都没有切中要害。这一切都只是收集棒球卡,因为亚历山大图书馆所代表的--无论准确与否--是这样一个梦想:或许真的有可能知道一切值得知道的事情。但是,自从大约五千年前现代性的出现,以及随后的学科分裂成更精细的研究领域以来,已经证明了这个目标在很大程度上是一种幻想。有一种特定的性格,相当于智力上的亚历山大,我们的文化长期以来一直赞美这种性格类型--文艺复兴时期的人(而且似乎总是这样区分性别)。就像总是有另一块土地需要征服下一个山脉,穿过库什和喜马拉雅山麓一样,文艺复兴时期的人也有一些新类型的知识需要掌握,比如地球物理学或阿卡迪亚语动词的变化。除了网络狂人或者早熟和妄想的自学成才者,没有人再相信完全掌握所有领域的知识了;相比之下,尽管研究生教育有所有负面的东西,但一个明显而不具讽刺意味的好处是,它教会了我所有我不知道的东西的广泛性和全局性。

亚历山大港的毁灭无疑讲述了一段我们永远无法读懂的浪漫故事,但它实际上也说明了普遍完成主义的一个子集--我们阅读特定历史时期遗留下来的一切的能力。从定义上讲,要真正读完所有古典文学是不可能的,因为大部分古典文学作品