挂在猫科动物身上

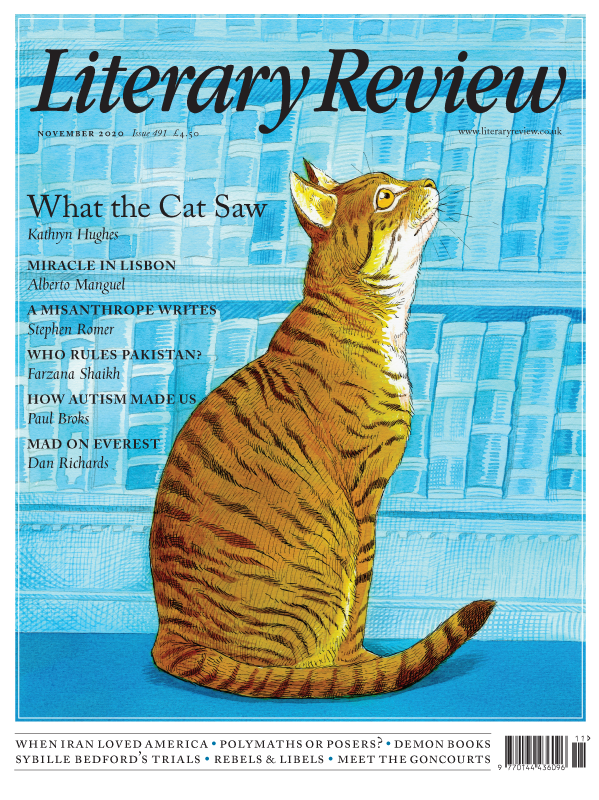

1757年的一天,诗人克里斯托弗·斯马特(Christopher Smart)来到圣詹姆斯公园(St James‘s Park),开始大声祈祷,停不下来。他被带到圣卢克精神病院,在那里狂喜的诗句从他那里倾泻而出,他在诗中认出了他的猫伴乔弗里,他说他是“永生神的仆人”。根据斯马特高兴的清单,杰弗里为全能的上帝服务,抓老鼠,保持他的前爪特别干净,并观察夜里的值班。他也是一个平和的灵魂,亲吻邻居的猫,“友善地”,让老鼠逃脱每七次中就有一次。但也许杰弗里最大的成就是他能“摇摇晃晃地四肢张开”。斯马特的奇妙之处表明,张开四肢和摇摆摆动都深深地取悦了上帝。

虽然杰弗里因斯马特的诗集《我的猫杰弗里》而成名,但他并没有在历史记录上留下其他棋子的印记。我们不知道斯马特是怎么找到他的,也不知道他是怎么找到斯马特的。这位诗人于1763年获释,重新开始了他在格鲁布街的生活,对于一个剑桥彭布罗克学院的前研究员来说,这是一个巨大的衰落,也不确定他后来怎么样了。正是这一差距,奥利弗·索登(Oliver Soden)开始补充他令人愉快的杰弗里(Jeoffry)传记。索登认为乔菲是铁锈色的。他从考文特花园的一家妓院开始,在那里他花了十天的时间在地板上追逐用过的避孕套,避免尿壶,惊讶于他蹲在床下散发出的肉味,而他的情妇南希·巴罗斯(Nancy Burroughs)则顽强地处理着她的事务。这种背景给了索登一个绝佳的机会,为威廉·霍加斯(William Hogarth)的版画的黑白世界提供色彩,这个世界是污秽与混乱、法律与混乱、道德与道德衰落的混乱之处。他甚至翻阅了哈里斯的1761年考文特花园女士名单,给了南希一个背景故事:她很丑,主要是和老朋友做生意的商人,专门卖桦树。

索登还小心翼翼地融入了18世纪的每一个著名的现实生活中的猫故事,即使这意味着要进行叙事性的漫步。就这样,我们听到了霍勒斯·沃尔波尔笔下的猫·塞利玛的故事,他在1747年掉进金鱼缸溺水身亡,后来托马斯·格雷在《宠物猫颂》中复活了。我们还赶到了约翰逊博士的家,看到这位伟大的词典编纂者向他的光滑、黑暗的霍奇保证说,他确实是一只非常好的猫。

文学典故不止于此。事实上,索登的整本书都是对同花顺的坚定致敬,这是一本关于伊丽莎白·巴雷特·布朗宁(Elizabeth Barrett Browning)猎犬的虚构传记,弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)在1933年用这位诗人的信件中短暂的露面编造了这部传记。就像伍尔夫一样,索登利用他的动物主人公从离地面18英寸的地方重新想象世界。在一个特别好的猫眼视角中,索登让杰弗里通过小腿的形状来区分斯马特的避难所访客:他能够区分约翰逊博士鼓起的小腿和蹒跚的脚,以及查尔斯·伯尼(Charles Burney)更有弹性的四肢。当大卫·加里克(David Garrick)到达时,杰弗里通过演员戏剧性的颤音移动小牢房里的空气的方式认出了他。毕竟,这就是胡须的用途。

《我的猫杰弗里》是一首名为《欢庆阿格诺》(Jubilate Agno)的长得多的诗歌序列的一部分,它被搁置了近两个世纪,直到1938年由T·S·艾略特(T S Eliot)担任编辑发表在《标准》(The Critarion)上。玛丽·盖茨基尔的长篇散文《迷失的猫》(Lost Cat)也走上了一条类似的曲折道路,这本书已经有了相当多的生命,如果不是确切的9条生命的话。该书于2009年在格兰塔首次出版,随后在2017年成为这位美国小说家非虚构类作品集的主角。现在又来了,这一次完全是独自旅行,当然,这正是每一只有自尊的猫都喜欢的。

《迷失的猫》讲述了盖茨基尔在失去加蒂诺后的过度反应。加蒂诺是一只独眼的小猫,她从意大利救了它,花了很大的代价把它带回了她在新英格兰的农舍。一天晚上,加蒂诺大摇大摆地走进了冰冷的风景,让盖茨基尔变得越来越精神错乱--如果是在两个世纪之前,她就会被送进精神病院。她在纯净的雪地上留下了浸泡尿液的猫砂的痕迹,希望加蒂诺能闻到气味,然后逃回家。她咨询了昂贵的通灵师,这些灵媒告诉她,小猫平静地死去了,他在痛苦中去世了。在乡村夜晚的每一次敲门声和沙沙声中,她都觉得自己听到了他的呼唤。

这不仅仅是一个疯狂的猫女故事。在悲伤的散文中,盖茨基尔梳理了为什么她会因为失去猫而崩溃,这绝对是与斯马特的朱比利亚·阿格诺(Jubilate Agno)相反的。这可能是因为她没能接受父亲几年前去世的事实--去处理失去一位听起来像是

正是这种绝对的权利感,解释了为什么在历史上,每当文明在寻找方便的东西来表达不满时,猫都会成为首选对象。每当狂欢节的人群在焚烧一只猫之前把它打扮成教皇的样子,或者醉酒的学徒们在镇上横冲直撞勒死流浪狗,或者女佣在捕鼠人的情妇看不到的时候踢了她一脚,他们都是在表达对这种拒绝自我感觉不佳的生物的深深羡慕。格雷表示,猫落入坏人手中是如此令人愤怒,因为与狗不同,猫永远不会降到我们的水平。

格雷总结道,如果我们都能试着变得更像猫一点,我们就会快乐得多。或者至少不那么不开心。幸运的是,这并不意味着我们应该尝试舔自己的屁股(无论如何,除非你非常擅长瑜伽,否则对于四十多岁的人来说是很棘手的)。不过,这确实意味着要意识到,与其觉得自己不得不爱别人,不如对别人漠不关心。格雷说:“一些理想比普世的爱更有害。”格雷的语气听起来就像一只特别暴躁的乌龟,一直在等待他的菲利克斯(Felix)。