蛋白质折叠:比我们想象的要复杂得多(2017)

科学家们仍在发现所有有助于蛋白质保持在细胞内折叠的因素,以及该过程可能出错的所有方式。

1950年代初期,当他不在中提琴演奏或切萨皮克湾航行时,美国国立卫生研究院科学家克里斯蒂安·安芬森在实验室里努力工作,试图从分子水平理解蛋白质。正是在此期间,他写下了一条法律,每个生物化学家仍然具有最高的意识:蛋白质中的氨基酸序列足以确定其三维结构。

我们知道,如果蛋白质不折叠成功能性3D结构,其中α-螺旋,环和β-折叠会共同催化细胞中的大多数化学反应,那将是半个世纪。然而,在安芬森的信条被广泛接受之后,许多生物学家几乎没有考虑过蛋白质要采用3-D结构的过程-与之后的蛋白质精细生物学相比,蛋白质折叠似乎是偶然的。剑桥大学的化学家克里斯托弗·多布森说:“蛋白质折叠被认为是有些深奥的,物理化学家而不是生物学家可以花一些时间在研究。”

但是,多布森补充说,在过去的几十年中,研究人员发现,蛋白质折叠不仅仅是真正的生物学开始之前的敷衍,短暂的表现。蛋白质折叠本身就是一个持续不断的,复杂的生物戏曲,表演时会出现大量演员,错综复杂的情节和戏剧化的情调。

在密集,繁忙的活细胞范围内,数百种伴侣蛋白会警惕地监视和控制蛋白折叠。从产生蛋白质的那一刻起,然后离开核糖体直到其降解降解,伴侣分子的行为就像直升机的父母一样,以不良行为的最初迹象跳入,以抑制芽中错误折叠或隔离在蛋白质聚集之前引起问题的折叠蛋白质。斯坦福大学的朱迪思·弗莱德曼(Judith Frydman)说:“人们常常错误地认为蛋白质可以自由地在细胞中生存。” “相反,对于许多蛋白质而言,细胞中的存在更像是处于极权状态的生命。它们从未真正从伴侣的离合器中释放出来,无法在细胞内部找到独立的方式。

越来越明显的是,折叠并不是蛋白质的一生一次事件,而是细胞中日常生命的一部分,科学家发现这种复杂系统中的问题与多种疾病有关。包括癌症,糖尿病和阿尔茨海默氏症。 6月,蛋白质折叠领域的领导人聚集在斯德哥尔摩,在诺贝尔基金会赞助的一次会议上,讨论了我们对蛋白质如何折叠的理解方面的最新进展,例如新捕获的分子伴侣的分子分辨率快照,以及有关分子生物学的策略。调整蛋白质折叠作为抗病药物的基础。他们还分享了新发现的折叠规则-对这一过程的物理化学的了解,可以使合成生物学家设计出全新的蛋白质。

这并不是说安芬森1950年代的信条是错误的。仅仅是他最初的物理和化学分析并不能完全解释生物学倾向于使生活变得异常复杂的现实。

实际上,安芬森的工作非常重要,足以使他获得诺贝尔奖:他是1972年诺贝尔化学奖的获得者之一,因为他致力于研究一种小而坚硬的100个氨基酸长的蛋白质(称为“核糖核酸酶A(RNase A)。在安芬森(Anfinsen)工作之后,RNase A(一种可分解RNA的酶)已成为许多折叠实验的首选蛋白。

研究人员竭尽所能地使用温度,化学物质或同时使用两者来展开RNase A,从而可以观察到蛋白质快速精致地重新折叠成其功能性3D(所谓的“天然”状态)。多亏了RNase A和其他小而有弹性的蛋白质,研究人员才弄清楚了为什么一条可以采用天文数字构型的多肽链却选择塌陷为特定有序结构的原因。由于将疏水性侧链隔离在一个紧凑的包装内并远离生物细胞的极性环境,因此具有更大的能量优势,因此蛋白质可以抵抗熵及其导致的混乱。同时,研究人员正在开发技术,描绘出蛋白质链采用的重要3-D中间体,以期达到最终形式。

甚至在1970年代后期,“普遍认为蛋白质折叠是在细胞中自发发生的,”马克斯·普朗克生物化学研究所所长Franz-Ulrich Hartl说。耶鲁大学生物医学研究员Arthur Horwich说:“许多生物学家认为核糖体会产生蛋白质,将其折叠,然后事情变得有趣起来。”霍里奇和哈特尔是第一个证明这种观点与事实不符的人。

霍里奇补充说,确实存在生物学可能对折叠过程施加某种控制的暗示。 “在1970年代,生物技术领域的人们开始使用大肠杆菌生产大批具有临床意义的蛋白质。在许多情况下,细菌细胞仅产生聚集的,无活性的相关蛋白质,”他说。

北卡罗来纳大学教堂山分校的化学家加里·皮拉克(Gary Pielak)解释说,安芬森(Anfinsen)和其他许多人已经研究了蛋白质在试管中的折叠,其中展开的蛋白质可以在“溶剂海洋中”重新折叠。自理查德·尼克松(Richard Nixon)出任总统以来便开始折叠。但是,实际上,“细胞中充满了蛋白质,就像把橘子装在箱子里一样,” Pielak说。

在一个细胞中,“如果使蛋白质变性并且附近有很多蛋白质,未折叠的部分会凝结在邻居身上,突然间,您最终会得到一个煎蛋” —缠结在一起的蛋白质乱七八糟正确的是,Pielak继续。研究人员开始意识到,在这些拥挤的环境中,未折叠的蛋白质可能没有很大的摆动空间,可以自行重折叠而不暴露疏水区域并冒着缠结聚集物的风险。

科学家进一步暗示,生物学可能需要介入折叠过程,特别是对于细胞中大于RNase A或位于膜中的许多蛋白质而言。例如,细胞膜蛋白即使在折叠状态下也有大量疏水残基暴露在细胞表面,因此它们可以保持锚定在油腻的膜中。当这些疏水部分从核糖体出现到细胞的极性环境中时,为什么它们不聚集成未折叠的蛋白团?

当生物学家们思考这些难题时,Hartl和Horwich专注于另一个难题,即涉及细胞中产生能量的细胞器的线粒体。线粒体内使用的数千种蛋白质是由线粒体外的核糖体产生的。为了在细胞器的双层膜和内部引入这些蛋白质,首先需要将它们展开。显然,该单元必须对折叠过程进行微观管理才能做到这一点。

1989年,Hartl,Horwich和他们的同事报告了第一个折叠微管理器:一种称为热激蛋白60(HSP60)的伴侣蛋白。研究小组在酵母中进行研究,结果表明,一旦HSP60安全到达线粒体内,它们便负责重新折叠蛋白质。十年后,霍里奇与耶鲁大学的已故结构生物学家保罗·西格勒(Paul Sigler)合作,解决了HSP60细菌等效物GroEL的晶体结构(发音为Grow-EL,因为该蛋白质对于大肠杆菌的生长至关重要),从而确定了这一点。分子伴侣是圆柱形的巨型机器。

事实证明,GroEL诱使未折叠的蛋白质进入内衬油腻,疏水氨基酸的核心区室,Hartl解释说。在内部展开链后,称为GroES的蛋白质会盖住GroEL的圆柱体。在此步骤中,GroEL经历了大规模的构象重排,使疏水性残基缩回,使笼子内部呈极性,这与细胞的内部环境非常相似。这为蛋白质在弹出前重新折叠提供了一个安全,隔离的地方。

Horwich说,当首次报道GroEL时,“很多人不相信我们。” “许多人认为这是异端,不同意安芬森的原则。”事实是,哈特尔(Hartl)解释说,GroEL的存在并没有否定安芬森关于序列决定结构的规则。而且,它不会改变促使蛋白质采用其3-D折叠的物理规则。哈特尔说,取而代之的是,从细胞内部分散的,拥挤的环境中分离出未折叠蛋白质的分子伴侣更像是一种催化剂。 “它们提高了折叠反应的速度,至少对于某些蛋白质而言,”哈特尔说。他怀疑科学家在试管中观察到的蛋白质在最终形成3D构象的过程中所采用的结构中间体也可能在GroEL内的折叠过程中存在。霍里奇说:“伴侣分子只是给蛋白质折叠一点动力。”

自从首次报道伴侣蛋白以来的几十年中,科学家们发现折叠蛋白质的伴侣蛋白具有多种形状和大小。 Charalampos Kalodimos说,它们的大小从几千道尔顿到数百万道尔顿不等,他使用核磁共振波谱在圣裘德儿童研究医院研究蛋白质折叠。伊利诺伊大学厄本那-香槟分校的生物物理化学家马丁·格吕贝勒说,甚至核糖体也可以被视为伴侣分子,因为它的出口通道为新生多肽链折叠提供了第一个僻静的环境。

一些分子伴侣与核糖体物理相关,在出口通道附近徘徊,期待新合成的肽链出现。细菌中一种称为触发因子的伴侣,无论好坏,都被比作蹲伏的龙和助产士。该分子伴侣可以突触疏水序列,或者将它们精细地包裹起来,具体取决于您喜欢的类比。不管哪种方式,它都会将未折叠的链与细胞的极性环境隔离开,以防止聚集或错误折叠,直到整个肽链出现为止。

2014年,由Kalodimos领导的一个研究小组报告了触发因子的基于NMR的结构,表明其在至少四个斑点上与未折叠的肽结合,该肽具有6至10个疏水残基的序列(Science,DOI:10.1126 / science。 1250494)。研究小组在论文中指出:“结合位点具有灵活的局部结构,可以与具有无关主要序列的大量不同种类的肽段相互作用。”

研究人员还发现,一些分子伴侣在细胞中无处不在。马萨诸塞大学阿默斯特分校的生物化学家莉拉·吉拉施(Lila Gierasch)说,一个主要的例子是热休克蛋白70(HSP70),它是细胞中最重要的伴侣蛋白之一。尽管HSP70是最早发现的分子伴侣之一,但仍在向科学家揭示其窍门。

研究人员已经知道,像触发因子一样,HSP70会迎接来自核糖体的新生链,它有助于将未折叠的蛋白质从核糖体穿梭到线粒体中,以便在内部运输。 Gierasch说,在高温或其他细胞应激时,HSP70充当部分未折叠蛋白的支架-在将新生链引导至另一分子伴侣进行重新折叠之前,它会减少或最小化它们的聚集。最近,科学家了解到,当细胞中的失控失控时,HSP70会将无望的病例引向细胞的清洁系统,包括遍在蛋白和自噬途径(Curr.Opin.Cell Biol.2014,DOI:10.1016 / j.ceb。 2013.12.006)。

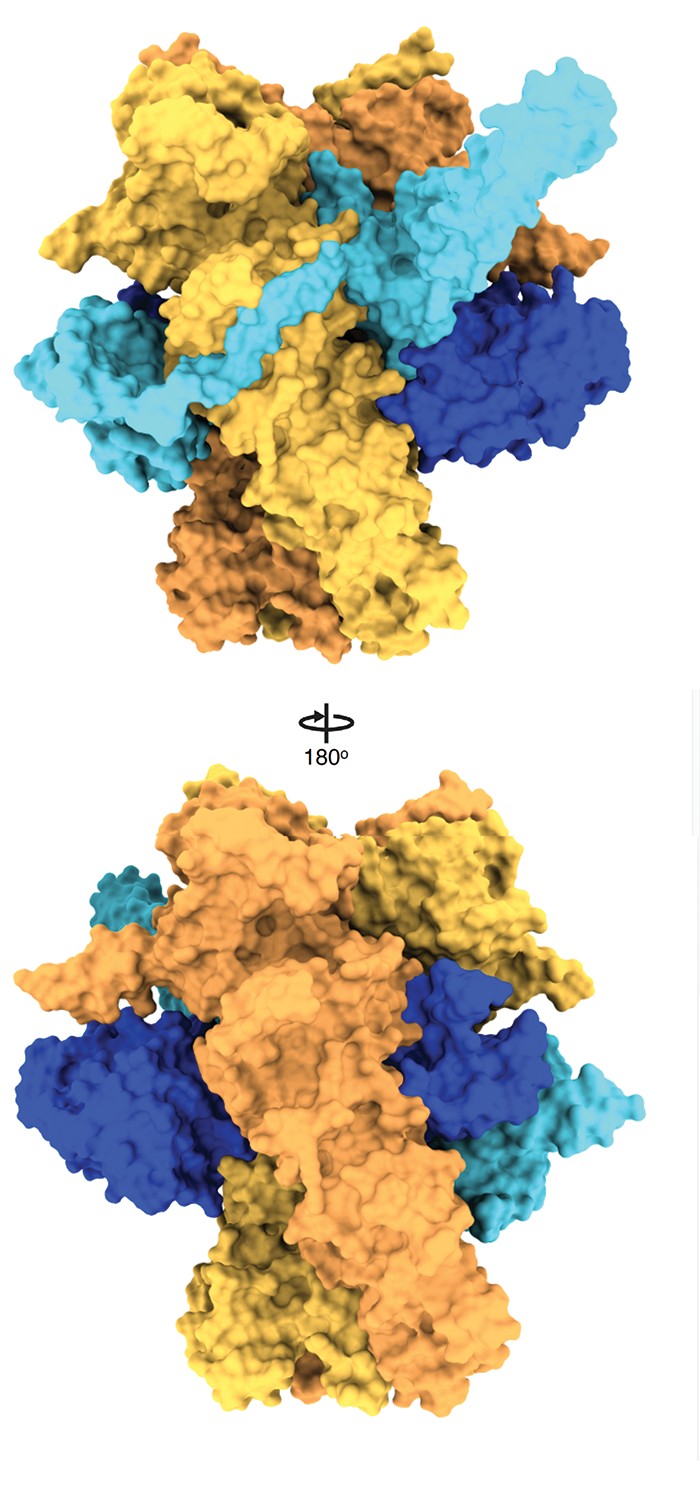

关于分子伴侣的最近最有趣的发现之一可能是,其中一些分子参与了蛋白质的日常功能。加州大学旧金山分校的结构生物学家戴维·阿加德(David Agard)说,糖皮质激素和其他类固醇激素的所有激酶和受体中,大约有一半是通过这种方式起作用的。去年,阿加德(Agard)的研究小组使用冷冻电子显微镜报道了一种名为热激蛋白90(HSP90)的分子伴侣的第一个原子拆分结构,该分子可用于蛋白质折叠客户(Science 2016,DOI:10.1126 / science.aaf5023)。

阿加德说:“当一种蛋白质已经获得了实质性的结构时,HSP90在折叠过程中起的作用很晚。”实际上,伴侣分子调节许多激酶的功能,使这些客户处于短暂的未折叠状态,从而使其失活。也就是说,直到另一种伴侣蛋白(可能是HSP70蛋白)才能使该激酶恢复到构象,使其可以再次发挥作用。

“很明显,分子伴侣机器在使蛋白质在压力很大的情况下能够折叠或拯救之外,所要做的还远远不止于此,”阿加德解释说。 “伴侣折叠可以增强一层功能调节。”他说,与许多其他分子伴侣不同,HSP90不能识别大量未折叠蛋白的大的,暴露的疏水部分。相反,HSP90可能会识别相对罕见的结构构象。

现在,科学家们知道,除了调节重要的细胞过程外,诸如HSP90的分子伴侣可能在我们的进化中也起着重要作用。逻辑如下:为了发生进化,蛋白质中的突变是必需的。但是突变通常会使蛋白质不稳定。分子伴侣领域的伟大先驱之一,已故的麻省理工学院的苏珊·李·林奎斯特(Susan Lee Lindquist)提出,分子伴侣可以通过稳定突变来促进进化,而细胞则有机会查看突变是否有益。最近,斯坦福大学的Frydman及其同事使用模型进一步支持Lindquist的理论,表明伴侣“通过缓冲突变的不稳定作用来促进蛋白质的进化”(PLOS Comput。Biol。2014,DOI:10.1371 / journal.pcbi.1003674)。

蛋白质伴侣分子在蛋白质生命的大部分方面的这种深入参与,使该家族从仅仅是蛋白质诞生时的助产士,提升到了蛋白质整个生命周期中的复杂参与者,这在蛋白质科学领域中被许多人称为蛋白水解,这是蛋白质伴侣的代名词。蛋白质和体内平衡。自从在2008年《科学》杂志的一篇综述文章中首次引入蛋白稳态以来,已有3000多篇论文使用了该术语(DOI:10.1126 / science.1141448)。蛋白质折叠领域的大多数人都对蛋白质变形有自己的宠物定义,但维基百科的条目也许是最简单的:“蛋白质变形……是一个概念,即细胞内存在竞争性且整合的生物途径,它们控制着生物发生,折叠,运输。以及细胞内外蛋白质的降解。”

可以想象,细胞中的蛋白水解网络很复杂,伴侣分子不能单独管理它。这也意味着蛋白稳态可以通过多种方式变得功能失调,从而导致多种疾病,包括癌症和神经变性以及衰老。

考虑一下关于错误折叠的称为淀粉样蛋白原纤维的蛋白质聚集体是否引起阿尔茨海默氏病或它们是否只是另一种毒性事件的下游后果的争论。无论您以哪种方式看待,蛋白质稳定网络都是不可行的。西北大学的科学家里克·森本(Rick Morimoto)说:“蛋白质稳定与蛋白质的质量有关”,并保持蛋白质组的强大。

森本等人认为,许多衰老和与年龄有关的蛋白质聚集疾病可能是伴侣分子失去对细胞中生产蛋白质构象复杂阵列的严格控制的结果。森本说,这种观点基于这样一个事实,即“随着年龄的增长,我们的细胞开始产生更少的伴侣蛋白”。在我们的暮年里,蛋白稳定系统失调,可能不堪重负。

伴侣蛋白螯合将蛋白质错误折叠到细胞中的局部位点,将它们穿梭在其他伴侣蛋白中以进行重新折叠,或穿梭在细胞看门人中进行降解,因此,很容易想象如果这些步骤中的任何一个不同步或过载,细胞的磨损情况可能会更糟。

同时,加利福尼亚州斯克里普斯研究所的化学家杰弗里·凯利解释说,产生折叠问题的蛋白质的突变可能使蛋白质稳态网络超载,尤其是在生命的后期,伴随着较少的伴侣来控制细胞的折叠。

Kelly补充说,启动或增强蛋白质变形网络的分子可能是与年龄相关的聚集性疾病的良好疗法。例如,许多组织试图在激活自噬细胞的过程中寻找激活清洁过程的分子,其中错误折叠的蛋白质被送至溶酶体进行降解。

当然,并非所有人都相信调整蛋白稳态是一个好主意。华盛顿大学研究蛋白质折叠的进化生物学家克里斯汀·奎特施(Christine Queitsch)说:“如果某种东西受到非常严格的控制,那么自然就是有原因的。”她指出研究人员在研究中创建了具有更高伴侣含量的转基因植物,以使其具有更高的耐热性。她说,但是植物是矮人,对农业起反作用。

阿加德说,诀窍可能是谨慎推动蛋白水解酶网络,而不是直接攻击其主要参与者。例如,当研究人员寻找新的抗癌药物靶向HSP90时,他们通常会干扰三磷酸腺苷(ATP)结合从而使这种化学燃料的蛋白质缺乏的部位。 Agard怀疑此策略失败的原因是因为针对ATP绑定口袋的策略过于“钝”。他说:“这驱使所有伴侣分子的客户走向退化,而不仅仅是致癌激酶。”

阿加德说,他的研究小组希望通过最近解决的原子分辨率HSP90结构“为我们提供有关如何获得潜在药物选择性的线索”。例如,由于HSP90依赖于蛋白质伴侣蛋白来帮助使其结合特定的激酶客户,“他对干扰这种相互作用以获得选择性的可能性深感兴趣。” “您想在不对其他伴侣的客户做恶事的情况下患上癌症。”

尽管到目前为止,许多针对蛋白稳态网络的推定药物均未成功,但Kelly及其同事开发了一种名为Tafamidis的疗法。这种化合物可通过稳定目标蛋白的正确折叠状态来改善错误折叠疾病。许多研究人员都采用了这种策略来开发药物来避免蛋白质错误折叠疾病。

该药物目前已获得欧洲和日本监管机构的批准,可治疗一种罕见的遗传性疾病,称为家族性淀粉样神经病。在这种疾病中,称为甲状腺素蛋白的蛋白的单点突变会导致错误折叠,并导致有害聚集物的产生,这些有害聚集物可能会危及生命,导致心脏增大和心律不规则。在健康个体中,运甲状腺素蛋白是一种团队合作者-它以四聚体(一组四个相同的蛋白质)的形式在血液中传播。疾病突变破坏了四聚体的稳定性,导致四聚体分解为四个单体,而四聚体又容易错位形成致病的聚集体。 Tafamidis可稳定四聚体,防止错误折叠的蛋白质聚集物形成,并减缓疾病症状的进展。

即使有些研究人员正在努力干预蛋白质折叠以抗击疾病,其他研究人员却发现了自然界用来控制这一最基本过程的新策略。 POI案

......