脸

1645年,亨利·奥弗顿和本杰明艾伦·伦敦·伦敦(现在是一个狭窄的侧街或多或少地从银行地铁站的巨石蔓延),发表:

SEVERALL信息,考试和已故巫婆,在ESSEX县的审查和执行的真实和完全的关系。谁在迟到的会议上被建造并谴责Chelmesford,前荣荣罗伯特,罗威克·佩特尔,威严的陛下和平陛下,7月29日,19545年7月29日。其中,严厉的穆斯特和透过魔法巫术,致力于人体,妇女和儿童以及潜水员的尸体得到充分发现。

在一个真正关系中描述的潜在人中,从培养者,索西的培养师,寡妇和教堂的证词中拼凑而言,他声称对他们的见证,是rawboods,丈夫和妻子的情况,相关二手索普的索普,他们的邻居。他讲述了一个复活节的星期天,善良的华而不实地坐在街上的街区和另一个邻居之后的街区一点点是时候去教堂的时候,当她发现自己“突然充满了虱子时,他们可能已经是用棍子扫除她的喘息症。迦勒越来越近。这些虱子,他肯定了,是“长,倾斜,而不是其他虱子。”

两名女性在周日在复活节坐在一起。你几乎可以闻到SIMNEL蛋糕。然后这种自发的群体,更威胁到它看起来不是没有,而是从不幸的美好rawbood。她的看不见者迫害者的恶意是“充满虱子”,她的身体本身就是自然本身 - 自然讨厌,自然肮脏,自然必须不断守卫。

该事件远非归因于埃塞克斯女巫的真实关系。他们被认为是Maim和谋杀,在小册子里的其他地方放弃。它甚至是斜搞笑 - 瓦劳德维尔蓬勃发展“用棍子掠过她的喘息症”向我暗示了理查德迦勒斯认为是。但它陷入了一种恐惧,这对其各地的人性不那么有效:恐惧的侵扰,这种恐惧的尺寸是社会。它占据了西方文化的奇怪位置跳蚤和虱子占据。

在托马斯·贝克·谋杀之后,一位纪念碑描述了从大主教的身体上升了如何'vermin'玫瑰 - 穿着披巾,一个羊毛衣服,三个进一步的羊毛大衣,黑色,连帽长袍,衬衫,一件衬衫和一件头发衬衫(按此顺序) - 因为它的生长,'并在煨的大锅中煮沸。旁观者,据报道,“爆发成畅游和笑”。哭泣,是的。但他们为什么笑?看到新鲜的殉难的身体落下了它的地上货运,这么字面上?或者因为他们在思考他,很快 - 一个圣徒,一定是瘙痒,一直都是瘙痒,就像他们一样?

我经常把头虱作为孩子。爆发在我的小学周围分发 - 我母亲是一名教师 - 在季节性的基础上,绘制童年的偶然和不克服的威胁。有毒的洗发水和治疗方法,但我的妈妈的首选补救措施是NIT梳子。信用卡大小,荧光黄色硬塑料,所以你可以看到它正在工作。狭窄的牙齿。当它接近头皮时,它会受到伤害,当然,它必须。

星期六早上或周日晚上洗澡会填充,我的头浸在调节剂上涂上头发,然后妈妈会坐在浴缸和梳子和梳子的嘴唇上,拉开脸,用少许粘着粘蛋白雀跃的粘着粘蛋白雀跃进入水槽。这将继续,直到梳子离开清洁,水转动温华和乳白色周围。我记得要求妈妈告诉我,当她得到一个大的时候,当她有很多小孩时。我记得她问为什么,并回答如果我能看到自己是多么粗暴,我会更加小心,下次没有得到他们,更守卫我的感情。但它也是那些迷恋的东西之一。非常大的,我可以看到他们的六张戏剧,牵引腿,深红色的条纹朝着身体的中心,我自己的血液的灯丝。

然后我会在星期一回到上学,在大会期间,在我的朋友Shirin的肩膀上休息,它会再次开始。有些人不是那么耐心,因为我的母亲。两个女孩姐妹们,用他们的头到达学校,他们的头剃了骨头。

随着所有尊重,虱子和跳蚤已经改变了世界,而不是你拥有的世界,或者是读者。他们是人类历史上不知不觉的集合施放的一部分,就像亚历山大大帝的伟大的Bucephalus,或者卡尔拉格菲尔德的饲养员。这是因为他们现在被理解为“疾病的载体”,让其他机构的商业成为自己的。但即使在这是正确的理解之前,他们的声誉并不伟大。

伽利略可能是第一个看到跳蚤脸的人。在修改宇宙中的复合望远镜,这些望远镜在坦率地坦率地不在乎的宇宙中,他也乱搞并发明了一种复合显微镜。 “我已经观察到许多很多微小的动物令人钦佩”,他写道,“跳蚤是非常可怕的”。

并且异种肝病文献中存在另一个矛盾:小于,跳蚤的表观琐事或虱子。大型大规模的自然恐怖是戏剧化 - 暴风雨,地震,洪水 - 自然恐怖在显微镜水平上更难以传达。跳蚤的诗人更频繁地追索一定程度的讽刺。我认为如果跳蚤是任何东西的象征,那就是讽刺的象征。

Maggie O'Farrell的投机性Hamnet,它叙述了莎士比亚家庭在唯一的儿子死亡之后的困境,这种讽刺是以巨大的温柔处理。新颖的最引人注目的章节叙述了从亚历山大的猴子跳蚤的旅程从亚历山大到Stratford,传播疾病,但近端始终是感情,对人类的需求,促使一个悲伤的小屋男孩拿起他最喜欢的船只的猫,动物大多是白色,但有一个条纹的尾巴,并用颈部缠绕,陷入街道的常规人体社交,允许跳蚤从媒体中传播中德兰斯的信使蔓延到“一个给他一夸脱牛奶的女人,一个女人拍摄他的马的孩子,一个年轻人在路边小酒馆。“最终,到哈克斯普岛的哈基斯普,谁浪费,他的家庭在他留下的缺席周围碰撞。哈维特成为哈姆雷特。

跳蚤依赖于我们彼此的需求。在那里,O'Farrell的温柔讽刺:跳蚤通过感情提供,受感染的跳蚤带来了感情的对象。

当我九岁或十岁的时候,脱胶过程已经过于频繁或者太不舒服,不能代表我的昆虫抚养,一天下午我把自己锁在浴室里,并告诉我我妈妈让她再做一次。如果它意味着我的余生头虱,所以 - 我的想法 - 就是它。

我的妈妈站在门的另一边,试图哄骗我。她向我解释了,知道你有虱子的自私,不要努力解决事情。我会给他们给我的朋友,我会把它们给我的小妹妹,我会把它们给她,她会把他们给自己的学生。当然,这对我的公民责任不起作用,因为我九岁。

所以相反,她问我是否知道表达“幸福”来自哪里。她告诉我,在过去,当人们有头虱时,他们只是和他们一起生活,因为我努力地 - 而且慢慢地,因为虱子乘以和散布着他们的衣服,从他们的朝向其余的身体,如此多的血液将通过这些微小的,单独微不足道的叮咬,随着时间的推移,它使主持人缓慢,苍白,弱。因此,糟糕。

当然,这是一个很好的部分是夸张,而且来自昆虫学的角度来看,我不确定其准确性。但它确实让我打开门。它也和我一起住。部分原因是它是可怕的,而且还因为这是我第一次记得思考历史,以及历史的人们由任何物理即时性地弥补。作为体现的东西,有可能丢失和皮肤的血液,这可能从这些物体的状态产生瘙痒和感情和情绪。

如果您在英国接受教育,您可能猜到我们不会在没有遇见John Donne的情况下进一步走得太以来越多,其1633诗歌跳蚤在其中央自负中仍然非常乖张,因为它必须有四百年前的,而且瑞典的这些内胆和讽刺的想法被拘留了。 。 。在射流的墙壁上。我最喜欢的崇高流派的Ply-fuck-me诗歌,其发言者竞标他的情人充分考虑他们的共享寄生虫的含义:'标志但是这个跳蚤,标志着,你最肯定的是多少是; /它首先吸了我,现在吮吸你,在这个跳蚤中,我们的两只血液混合在一起。 。 。

Donne坐落在奔跑的伪色情潜力 - 吸吮,咬人,身体流体的混合,也使昆虫作为“婚姻床,婚姻寺”,其中渴望与其有关他终于实现了他的感情。有点。

然而,他的情人没有任何东西。她粉碎了跳蚤:'残忍又突然,以自/紫色的钉子,在天真的血液中?'唐纳的演讲者大写她的残酷,以使他的最后一个形而上的扭曲:“就是如此多的荣誉,当你得到我/意志浪费,因为这个跳蚤的死亡让你的生命。

这是一个哦,哦,瞬间 - 而是反对广泛的重要共识,我认为Donne的演讲者在这里有一个点。为什么我们作为人类,通过荣誉和美德的框架,当跳蚤的简单事实证明我们对地球的不可避免的债券时,我们基本上是动物的自然?这是一个迪纳恩一次又一次返回的问题。这是人类历史的核心,从改革到工业革命和超越。跳蚤是怀疑的,近端作为皮肤,不管我们的神圣性的任何概念,我们的特殊性 - 让我们在动物亚当中排名在亚当中。

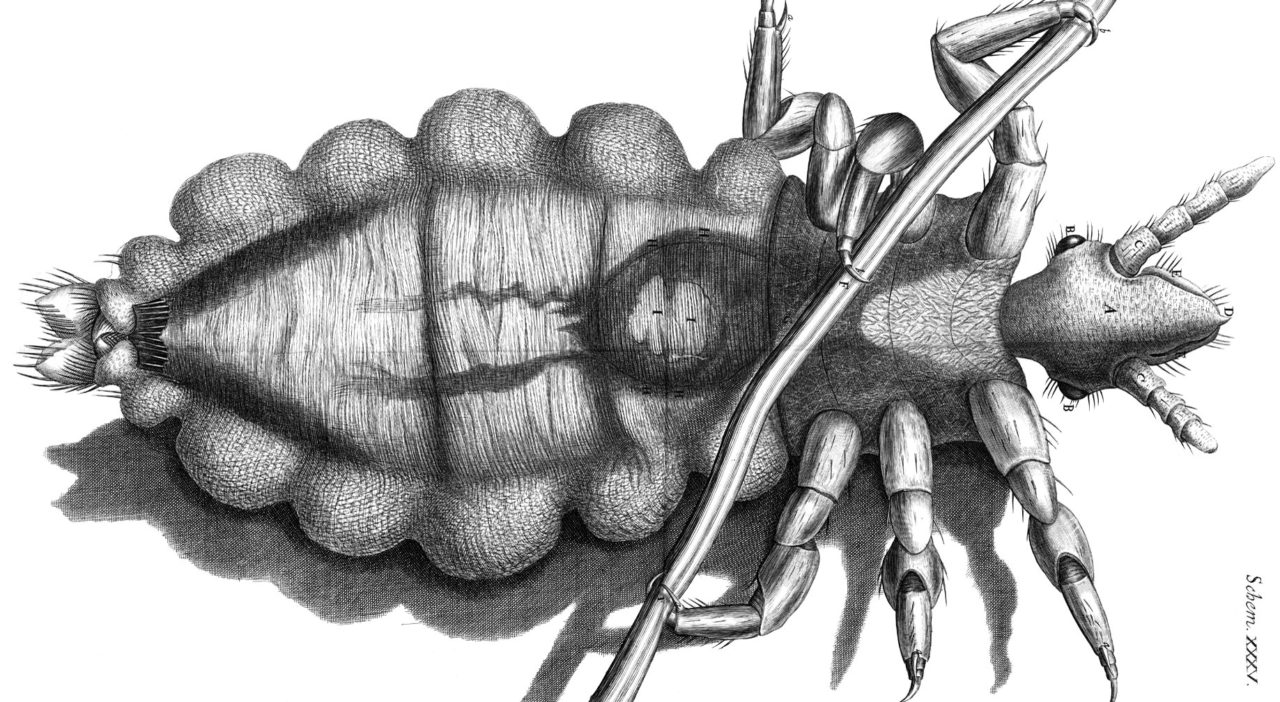

1665年,伦敦的皇家会出版了罗伯特胡克的显微镜:或通过放大镜制成的微小体的一些生理描述。随着观察和询问。这本书奇妙地说明了巨大的科学意义(它包括第一次使用“细胞”作为生物学术语)。然而,描绘昆虫的板块的纯粹大小对我来说,伟大的胡克 - “最重要的是,最重要的是,他们在世界上的任何男人都有所看到的,因为他被塞缪尔·佩斯愉快地描述 - 没有高于吸引休克价值。所插言的虱子,微妙地旋转到人发的轴上,折叠到树叶本身的四倍,其右腿几乎延伸到围裙,它的身体覆盖在自己的细头发上。跳蚤在闪亮的闪亮板上装备精美,用寒冷,圆形的眼睛,腿部伸出腿,在一个动力的建议中,可以将这种钝的身体驾驶到它自己的身高一百五十次,通过空气。

很难想象这些图像在胡克早期读者身上有什么影响,那就用这种跳蚤面对面地面对面。 Pepys他自己直到早上两头副本。他们看起来像怪物。虱子是一个肿胀的庞然大物。跳蚤有一个外星战舰的时尚威胁。但他们不是怪物或外星人。他的读者会知道,我认为,就像他们的烛光读数一样,我的身体可能是一个,这就是这个时刻。可能很多。

1818年,威廉布莱克遇到了占星师约翰·瓦尔利。瓦尔利知道布莱克经历了幽灵,幽灵的幽灵,幽灵的幽灵,很多,可靠地 - 所有的生命,它都会感兴趣的年轻神秘主义者。这两个人成为朋友,经常在晚上深夜见面,在那里他们会试图召集历史和神话般的人物的灵魂,并以布莱克将吸引它们的想法。在一个Seance期间,跳蚤的幽灵访问了Blake,'在这样的人物'写Varley,'他从未预料到昆虫中。

'这是首次打算的。 。 。让我像牛一样大;但是,当它从我的建筑中考虑,所以武装 - 如此强大的搭便车,与我的批量相比,(像我现在一样淘气)我应该是一个太大的驱逐舰;它决定让我 - 没有比我更大。“

有一个“脸上值得凶手”的跳蚤告诉布莱克,所有的跳蚤都居住在那些是“自然嗜血来过剩”的人的精神居住。

布莱克画了这个鬼魂 - 一个踩踏,剧院窗帘之间的恶魔般的傻瓜,它肿胀的中的一个肿胀的中的傻瓜,它的舌头卷曲与瓦劳德维尔·瑞典人一样,它同比进入血液桶。

布莱克的幽灵是放大倍数的另一个运动。七十八年前,在德拉姆·斯托克的德拉科拉塑造成欧洲民间传说进入维多利亚时代的身体恐怖的梦幻鬼,基本上是一个吸血鬼(Ghost的与Max Schreck的1922年的Nosferatu似乎太引人注目)。吸血鬼是寄生虫以他最古老的形式体现,他烦恼了最深刻的类别之间的界限,这是我们对世界的经验的影响:人类和动物,生死,笑声和尖叫。

最后一次我在虱子虱子上学,大约十三岁。其他人也必须拥有,尽管没有人准备彻底承认这一目标。历史课堂上的头部划痕足以将你的令人遗憾的是患者为零。所以我们努力不要划伤。这是一个尴尬的局面。一方面,没有人通过自己的入场,虱子。另一方面,为发现谁介绍了他们的集体狂热是总数。我们没有划伤。我们瘙痒了。

我已经老了,可以自己照顾好东西,所以我买了一个有毒的洗发水,在我从学校回家的路上放心,并在用薄塑料手套涂上薄塑料手套时坐在辛普森一边坐着看着辛普森。它的工作量很好。

在这里有一本书,我永远不会写。现在,跳蚤和虱子已经死了,或多或少,因为我们已经掌握了它们(吸血鬼正在出路,你也首先在这里听到了它)。死亡的隐喻。我希望大多数情况下,我们对寄生虫的总胜利不会是一种等因素的感觉,而且我才能争辩,它应该是。毕竟,没有人喜欢伤寒伤前度。但是,正如我希望我已经证明,我们的侵犯了,历史上,把我们放在我们的地方,为我们提供了与非人类世界的联系的无可辩驳的证据。也许在失去那些方面有一些严重的东西。

跳蚤和虱子是我们集体历史的更重要的部分,而不是基族论坛的明亮,脂肪武器或祖先的文献。它在伦敦下雪,我的猫坐在窗前,看着。我认为我的虱子挡,在浴缸排水管中击败了苏打水。我想起了脱衣草丛中的跳蚤,它使我的皮肤爬行。它永远不会。他们在等待。