一个世纪的科幻小说改变了我们对环境的看法

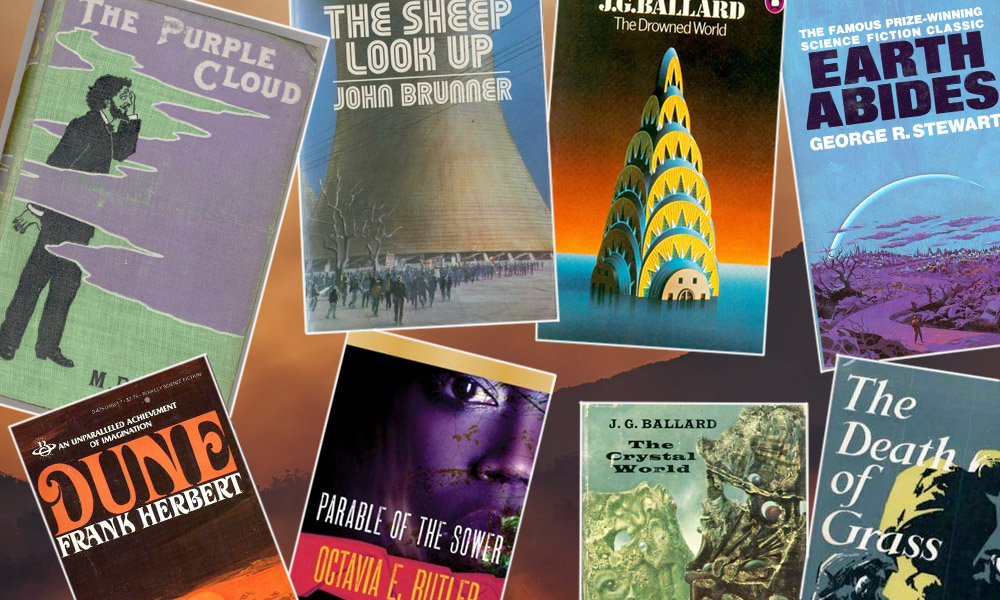

甚至在气候变化的想法出现之前,科幻小说就开始将地球视为先于我们这个物种的东西,并且可以想象没有我们也可以继续存在。可以说世界正在变得像科幻小说一样不言而喻。从对我们说话的手机(提醒星际迷航的三目仪粉丝),到转基因食品,再到物联网和自动驾驶汽车的前景,工业化国家的人们都沉浸在技术中。因此,日常生活有时看起来像是 1920 年代和 1930 年代低俗科幻小说中的景象——要么是一个由技术完善的世界,要么体现在 1939 年以“明日世界”为主题的世界博览会等活动中;或者反乌托邦的噩梦,比如奥尔德斯赫胥黎的“美丽新世界”(1932)。如果我们从该类型与 21 世纪文化中紧迫问题的联系的角度来考虑科幻小说 (sf),那么没有什么话题比气候变化及其有望改变人类生活各个方面的方式更紧迫,从我们居住的地方到我们如何种植我们的食物,哪些能源将为我们的工业提供动力。这个问题是如此紧迫,以至于有些人已经开始将“cli-fi”一词用于气候小说——但这种流行的造词掩盖了科幻小说与环境互动的更悠久历史,并留下了一个未经检验的问题,即为什么科幻小说被证明是一种如此有价值的类型考虑环境未来。甚至在气候变化的想法出现之前,这一流派就接受了 19 世纪科学的地质和进化时间尺度,并开始将地球视为先于我们物种的东西,并且可以想象没有我们也可以继续存在。地球作为一个多变的环境的这种概念化将世界末日小说的传统转向了环境灾难的平凡愿景,而不是上帝的审判。这种想法传播的一个关键早期方式是通过对火星不断变化的想象:在 19 世纪后期,望远镜观测似乎表明这颗行星被运河覆盖,美国天文学家珀西瓦尔洛厄尔假设这是一种灌溉技术,埃德加提出的一个想法Rice Burroughs 的“火星公主”(1912 年),以及其他小说。当这个想法被更好的望远镜驳回时,科幻小说经常将火星描述为一个曾经有人居住的星球,其文明因干旱而灭绝,预示着一种命运也可能降临在地球上。在 Kim Stanley Robinson 的“火星”三部曲(1993-1996)中,关于对火星进行地球改造以创造大气并实现人类殖民,技术被用来使这些运河成为物质现实。三部曲代表了数十年来改变火星表面的过程中几个不同派系的观点,其中包括为保持环境不变而争论不休的人物。这是最著名的关于工程行星环境的科幻系列,其中大部分表达了关于环境保护和可持续性的主题,但其中一些庆祝人类完全控制环境和行星天气的幻想。早期的科幻小说描绘了城市及其人口遭受灾难性破坏的景象,但与最近的作品不同的是,它没有提出人为原因。在这些作品中,疾病而不是气候被更频繁地想象为人类的终结,包括玛丽雪莱的“最后一个人”(1826 年)和议员希尔的“紫云”(1901 年)。有时,这种大规模破坏的故事会成为在没有太多环保主义的情况下重塑社会的机会,例如悉尼·福勒·赖特 (Sydney Fowler Wright) 的“洪水”(1928),其中现有的文化被地震引发的洪水摧毁,使剩余的人口提炼成更顽强的应变。这个主题在后来的作品中开始呈现出更加环保的倾向,例如约翰克里斯托弗的“草之死”(1956),关于一种杀死所有谷类作物的突变,一种引起人们对人类对其他物种依赖的装置的关注,一个主题也出现在 George R. Stewart 的“Earth Abides”(1949 年)中,其中当前的人类无法生存,但地球可以。

这些作品对人类的残余如何恢复文明及其可能采取的形式感兴趣,从而保持以人类为中心的关注。然而,他们值得注意的是,他们强调人类与自然世界之间的联系,抵制许多当代科幻小说中设想广泛机械化未来的技术主义基调。此外,它们与其他当代后世界末日小说相比,在为我们所知道的生命终结设定核战争以外的前提,以及将破坏图像与环境主题明确联系起来方面,也从其他小说中脱颖而出。随着新浪潮时期更具实验性的科幻小说及其与当代反文化的关系,一个明显的环保主义科幻小说出现了,尽管在这里世界末日崩溃的虚构有时比字面更具隐喻性。 JG Ballard 在风格上引人注目的灾难小说尤其如此,“无处的风”(1961)、“淹死的世界”(1962)、“燃烧的世界”(1964)和“水晶世界”(1966),每一个都描绘了被我们现在称为气候变化破坏的世界——分别是强风、洪水、干旱和一种使物质结晶的神秘力量。巴拉德利用他转变后的环境来审问这些灾难发生之前世界的贫瘠和暴力,而不是专门评论环境主题;尽管如此,他对工业化、资本主义和殖民主义固有的怪物的生动描绘,唤起了激进主义作家通常会在作品中讨论的话题。大约在同一时间,雷切尔·卡森 (Rachel Carson) 发表了《寂静的春天》(Silent Spring)(1962 年),对农业中使用杀虫剂进行了尖锐的批评,并以“明日寓言”开篇,其中卡森描绘了一个枯萎病摧毁所有生命的未来美国 Anytown,卡森将这一结果追溯到杀虫剂造成的生态系统破坏。因此,卡森展示了虚构的、未来主义的描述在塑造公众理解方面的修辞力量。为了诋毁她的科学资历和贬低她的个人性格,卡森的反对者像巴拉德的任何对手一样喧嚣和卑鄙。尽管如此,她的工作与罗马俱乐部十年后发表的报告“增长的极限”(1972 年)一起,培养了以可持续性为前提的关于生态未来的新思维方式。 “寂静的春天”激发了当代的环保运动,它与当代的反战和反核激进主义有着显着的重叠。第一个地球日于 1970 年提出,旨在使空气和水污染成为公众关注的主流,并最终促成了美国环境保护署的成立以及与污染和濒危物种相关的立法的通过。地球日借鉴了科幻小说中卡森对未来主义叙事的使用,以及从太空中看到的地球形象,作为约翰麦康奈尔设计的旗帜上的象征,旨在传达地球上所有生命的相互联系。行星。将想象力转变为环境运动中一种强大的修辞技巧在《全地球目录》的发行中也很明显,这是一本反文化杂志,始于 1968 年,出版至 1998 年,该杂志的第一张封面还刊登了来自太空的地球图像——的确,这就是它的称号的“整个地球”。作为 DIY 激进主义的早期例子,该杂志培养了一个富有想象力的社区,面向更可持续生活的理想,以这种方式面向未来的居民。与 1960 年代和 1970 年代的女权主义一样,环保活动家明确转向科幻及其与乌托邦传统的关系,以促进反文化价值观。最著名的例子是欧内斯特·卡伦巴赫 (Ernest Callenbach) 的《生态世界》(1975),就像威廉·韦斯顿 (William Weston) 的笔记本一样写作,威廉·韦斯顿 (William Weston) 于 1999 年访问并报道太平洋西北部的一个社会,该社会脱离美国以建立新的城邦由可持续性、回收利用、化石燃料的最少使用、本地化粮食生产和性别平等来定义。与 19 世纪乌托邦的作者一样,卡伦巴赫展示了一种想象的可能性,否则人们会如何生活。此外,小说表明,改变与环境理想的关系需要社会生活的其他方面的转变,例如父权制和资本主义,这些主题在今天的生态科幻小说中仍然存在。关于解决贫困和歧视问题以及污染和环境破坏的必要性的类似想法在金斯坦利罗宾逊的小说中发现,毫无疑问,他是解决环境主题的最重要的在世科幻作家。

然后是环境科幻的反乌托邦作品,例如约翰·布伦纳 (John Brunner) 的“仰望羊”(1972)。这部小说取材于弥尔顿的《Lycidas》中关于腐败教会未能喂饱饥饿的羊的一句话,严厉批评根深蒂固的资本主义制度,这种制度同时破坏环境并销售旨在改善受污染的空气、水造成的风险的产品。 ,和食物。该情节涉及 Nutripon,这是一种作为美国一揽子援助计划的一部分发送到发展中国家的人造食品。货物会引起幻觉,导致暴力行为,有些人认为这是故意消除有色人种的企图。与此同时,在美国,金钱越来越不能让富人远离受污染的食物和水。最后,我们得知 Nutripon 货物被工厂供水中的有毒废物污染,这是一起事故。在一个不负责任的污染者将利润看得高于一切的世界里,不需要阴谋来制造种族灭绝。布伦纳的作品因其全球范围和承认殖民主义造成的破坏仍在继续并因污染而加剧而引人注目。弗兰克·赫伯特 (Frank Herbert) 的《沙丘》(1965 年)通常被认为是一部关于气候变化的有先见之明的小说,因为它的沙漠环境和发明了几种以最少水生存的技术。这是第一部小说将成为一个庞大的特许经营权。原著小说讲述了年轻的保罗·阿特雷德斯 (Paul Atreides) 作为 Arrakis 封建殖民者的遗产被取代,在掌握灵能的同时生活在游牧土著民族中,并最终在实现弥赛亚预言的同时重新夺回王朝的政治阴谋。除了罗伯特·海因莱因的“陌生土地上的陌生人”(1961 年),其中一个自由主义的、提倡自由恋爱的人类从火星来到地球,“沙丘”一经出版就在科幻圈之外被广泛阅读。海因莱因奇怪的主人公瓦伦丁·迈克尔·史密斯 (Valentine Michael Smith) 宣扬了一种嬉皮士般的哲学,用小说中发明的术语“grok”来最好地表达,也就是说,理解如此强烈以至于与关注的对象近似结合,这个短语很快就被广泛应用于科幻小说之外。这两部小说都被年轻的大学观众所接受,他们在其中看到了他们自己反建制价值观的反映。但是,直到 21 世纪,作为反乌托邦未来主要引擎的从污染到气候变化的转变才真正站稳脚跟。明确转向科幻作为环境激进主义的工具是第二代作家的特征,他们经常写关于气候变化的小说并参与激进主义。 Wanuri Kahiu 的重要短片“Pumzi”(2009 年)描绘了未来非洲在经历了一段严重的环境损失之后的再生,展示了这些主题的新声音的力量。另一个突出的例子是 Paolo Bacigalupi,他解决了气候变化对全球不均衡的影响。他的 YA 三部曲——“破船者”(2010 年)、“淹没的城市”(2012 年)和“战争工具”(2017 年)——背景设定在一个因海平面上升而改变的世界,并预计经济不稳定和在这种情况下,威权政府的崛起。 Bacigalupi 迄今为止最有力的小说是“水刀”(2015 年),根据最初发表在环境杂志 High Country News 上的一篇短篇小说改编,讲述了近期加利福尼亚、亚利桑那和内华达州都在为控制日益减少的水量而展开的水战科罗拉多盆地的资源它主要是对将水权掌握在精英手中的法律操纵的起诉,同情地描绘了被剥夺公民权的人所面临的充满伦理选择的问题,并以对中国政府分发的绿色技术的一线希望作为结尾,该政府主要是在故事的背景下。 Octavia Butler 的“寓言”系列(1993-1998)是一部关于气候变化的真正有先见之明的作品。作为 20 世纪为数不多的在该领域取得突出地位的有色人种作家之一,她的声誉在她 2006 年去世后的几年里才有所增长。在这个系列中,她想象了未来的加利福尼亚会被气候变化所引发的大规模流离失所所困扰。尽管这些书是 20 多年前出版的,但这些书读起来像是似是而非的未来,也许现在比以往任何时候都多。与 Bacigalupi 的绝望不同,巴特勒的小说植根于希望,尽管她描绘了同样严峻的未来。就像她的“异种发生”系列一样,这部作品要求观众在面对失去、流离失所和多样性紧张局势的情况下,面对建立社区的艰巨任务。寓言系列将未来的宗教地球种子想象为这种新型社区的核心。正如雪莱·斯特里比在“想象气候变化的未来”(2018 年)中概述的那样,巴特勒的工作激发了积极分子的灵感,其中一些人成立了 Octavia E. Butler Legacy Network 以培养巴特勒所支持的价值观,将她的科幻小说视为替代方案的手册生活方式——Streeby 称之为“实践未来”的地方。 Streeby 将这个网络与 21 世纪环境政治中其他富有想象力的激进主义实例联系起来,尤其是有色人种和土著社区,展示了科幻正在成为激进主义实践修辞的有力方式。巴特勒的愿景坚持认为,环保主义必须与其他反对种族主义和殖民主义的社会正义运动同步推进,这一观点也为 NK Jemisin 著名的“破碎的地球三部曲”提供了信息,这是最近将气候变化和社会不公正视为相互构成问题的最重要的工作.金斯坦利·罗宾逊 (Kim Stanley Robinson) 在他的整个职业生涯中都写过资本主义对环境造成的破坏,大体上寄希望于技术可以改善我们的悲惨境遇。气候变化是他近期的“首都科学”三部曲(2004-2007)中最核心的焦点,关于动员政治和科学共同应对气候变化不可避免的斗争。第一部小说“雨的四十个迹象”(2004 年)侧重于阻碍研究和立法解决气候变化的结构性障碍,并以华盛顿特区被洪水淹没的奇观结尾。第二部小说《五十度以下》(2005 年)的背景是墨西哥湾流停止造成的一个小冰河时代,它探索了可能的技术选择来改善这种变化的气候:一种旨在捕获更多碳的地衣,重新- 使海洋盐化以重新启动墨西哥湾流,以及各种工具和服装,使高科技旧石器时代的生活方式比城市化现代生活方式的碳足迹更小。 The final novel, “Sixty Days and Counting” (2007), offers the utopian possibility of an elected US president who will prioritize climate change and who institutes a set of policies that push the US economy into sustainable energy, while acknowledge the global disparities that是资本主义的遗产。一批技术改造项目取得成功,我们正处于历史新篇章的风口浪尖上。

出现在 2005 年卡特里娜飓风摧毁新奥尔良的时间,回想起来,我们可以看到三部曲解决了极端天气问题,就像我们现在看到的那样,卡特里娜飓风只是后来成为气候新常态的第一个: 热浪、冷浪和极端风暴。他的工作范围之广说明了罗宾逊对气候变化的复杂性以及在某些圈子中甚至阻止承认这一现实的制度障碍的仔细关注。他广泛的角色使读者能够看到政治家、说客、资助机构、流离失所的移民和美国的家庭都是如何感知气候变化的网络的一部分。罗宾逊的结论的乌托邦主义似乎有点勉强,但他谨慎地展示了必须聚集在一起以实现有意义的社会变革的人和机构的数量,因为他拒绝简单地屈服于推动 Bacigalupi 工作的愤世嫉俗的绝望。虽然可能不是一部不言自明的气候变化小说,但罗宾逊的《萨满》(2013 年)以上一个冰河时代为背景,讲述了早期人类如何适应不断变化的气候,进一步强化了他对旧石器时代生活方式要素价值的看法与环境相对,而不是与环境相反。科幻小说是一种长期以来利用其投射的其他世界对我们的物质(和当代)世界进行评论的类型,特别是提醒我们这个世界对变化持开放态度。有无数证据表明,来自该类型之外的作者正是以这种修辞方式使用科幻技巧。考虑一下 Naomi Oreskes 和 Erik M. Conway 的论战“西方文明的崩溃:对未来的看法”(2014 年),好像是一位中国历史学家在 2393 年写的,他正在反思为什么西方文明没有采取行动,尽管很清楚他们即将崩溃的迹象。同样,艾伦·韦斯曼 (Alan Weisman) 的《没有我们的世界》(2007 年) 和纪录片电视连续剧《生命之后的人》(2009 年) 等流行书籍鼓励我们反思人类如何改变我们的环境,因为它们提供了生态系统在没有我们的情况下继续存在的推测性愿景。我们,抹去人类居住的技术痕迹。或者考虑一下维尔纳·赫尔佐格 (Werner Herzog) 的奇特环境电影《远方的野性蓝色》(The Wild Blue Yonder) (2005),它是一部纪录片,一部科幻叙事,融合了美国宇航局的外太空镜头、深海摄影,以及一个关于一个外星物种摧毁了它们的剧本的故事生态系统并寻求搬迁到地球。环境修辞,就像投机设计一样,是一种鼓励以有意义的方式思考和设计可能的未来的方法,是我们看到科幻成为把握当下的一种话语方式的主要地方之一。林赛·托马斯(Lindsay Thomas)在一篇关于准备话语的引人注目的文章中认为,科幻小说为灾难规划中的各种投机性预测提供了一种反驳,包括政府对气候变化的预测。托马斯引用的国防部 2014 年气候变化适应路线图等文件培养了中立的超脱感和对已经预料到的情景的自动响应,而关于气候变化的科幻使读者能够体验超越个人生活的多种时间性。准备话语通过遏制策略对变化做出反应,理解为灾难。但科幻小说提供了更多的东西。它为我们提供了一种思考和感知的方式,一个概念化、干预和经历快速和广泛变化的方法工具箱——以及将其引导至我们(重新)创造的开放未来的可能性。 Sherryl Vint 是加州大学河滨分校媒体与文化研究和英语教授。她是几本书的作者,最近的一本书是“科幻小说”,本文改编自该书。