冠状病毒爆发暴露了纽约市世代以来的种族和经济分歧

纽约市的第一道曙光尚未破晓,但在南布朗克斯的一个公交车站,韦恩·利扎尔迪已经开了几个小时的车。

“交通全天候运行,”利扎尔迪告诉“夜线”。“我们不能呆在家里。公交车不会自动驾驶。“。

“有额外的公交车在运行,以补偿地铁停运的四个小时。所以我从凌晨2点到5点搭乘了一趟旅行,“他说。

他的生计,全天候穿梭在纽约市的基本工作人员之间,使他成为正在进行的大流行中的一线工作人员。Lizardi在MTA的100多名同事已经死亡,数千人检测呈阳性。有一段时间,6000人生病或被隔离在家。MTA工作人员中超过50%是少数族裔。

“我们正在把我们的生命放在那里,”他说。“如果你告诉我…。“你会在外面,你很有可能会死。”…说。我会报名参加吗?我想没人会同意的。但我们做到了,我们就在这里。“。

布朗克斯是纽约市五个行政区中最北的一个,与曼哈顿之间有桥梁和地铁隧道相隔。它是扬基体育场、布朗克斯动物园和近150万纽约人的家园,其中许多人是必不可少的工人。

纽约市议员里奇·托雷斯(Ritchie Torres)告诉“夜线”(Nightline):“在冠状病毒之前,布朗克斯被认为是最贫穷的行政区。”“它现在被称为必要的行政区。”

当大流行来临时,整个行政区的许多工人都是挣着低工资的有色人种,他们没有选择呆在家里。

托雷斯说:“种族贫困率最高的布朗克斯区成为纽约市疫情爆发的中心,这绝非偶然。”

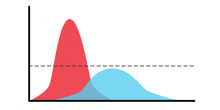

这场大流行肆虐了布朗克斯,留下了纽约市冠状病毒死亡率和住院率最高的社区。根据该市卫生部的数据,黑人和拉丁裔居民占冠状病毒病例的绝大多数,每10万人中有2768例。布朗克斯的居民大多是拉丁裔和黑人,死于冠状病毒的可能性是该市其他地方的两倍多。

这种致命的病原体暴露了种族和阶级的赤裸裸的鸿沟-富人和穷人。

在布朗克斯东南部,社区组织者坦尼娅·菲尔兹(Tanya Fields)培育了一个城市农场,她和她的六个孩子和邻居在那里种植从草药到果树的各种作物。他们甚至养鸡。

菲尔兹说:“仅仅是能够从你所在社区的一棵树上摘水果,人们就真的很欣赏这一点。”

菲尔兹在自己从冠状病毒中恢复仅仅几周后,就准备收获蔬菜分发给她的邻居。

“我病得非常非常重,大约有三个星期,”她说。“(我)咳嗽无效,发烧101度左右,身体酸痛,浑身发冷。”

几天之内,病毒就席卷了菲尔兹与家人合租的三居室公寓。她说,要与她的六个孩子保持距离是“不可能的”。

她说:“我几乎全天候都在家里戴着口罩。”“我试着远离厨房等公共区域,但这很难做到。”

“我的大女儿,17岁,要上大学了,她是我所有孩子中病情最重的,”她说。“我16岁的女儿患有慢性哮喘,她有很多喘息和呼吸困难。”

最终,疾病过去了,菲尔兹回到了她的农场,距离世界上最大的农产品批发市场Hunts Point农产品市场大约一英里远。

“所有的杂货店,餐馆,他们都从猎点配送中心得到食物,”她说。“具有讽刺意味的是,很多食物在最新鲜的时候并没有进入这个社区。”

菲尔兹称自己是一个现金匮乏的黑人妇女,但她说她选择花钱在她的社区农场种植水果和蔬菜。

她说:“作为一个靠福利养育我的大孩子的人,通过与其他铺平道路的人一起生活在一个社区里,我已经能够获得一些我的一些邻居没有的东西。”“我是一名大学毕业生,我竭尽全力抚养两个孩子,努力争取毕业。虽然我一年赚不到3万美元,但我可以把这笔钱提供给我的社区。“。

甚至在大流行之前,饥饿在这里并不陌生。2018年,每六名居民中就有一人经历了粮食不安全。

对于托雷斯来说,一座分裂的城市是一句格言,这句格言长期以来都是正确的。他最近也从与冠状病毒的斗争中恢复过来。

25岁时,托雷斯成为纽约市议会中最年轻的当选议员。现在他32岁了,正在竞选全国最贫穷的国会选区的代表,他发誓要改善那里的公共住房。

他说:我觉得公共住房已经成为被遗忘的城市,我可以从一个有生活体验的地方进行倡导。

托雷斯说,他的母系家庭已经住在布朗克斯Throggs Neck社区的一个住房项目里三代人了。

我祖母在20世纪50年代搬家了。她是这里最早的波多黎各家庭之一,“他说。

“当我还是个孩子的时候,我会在公园里玩耍。我是职业摔跤的崇拜者。他说:职业摔跤的戏剧性让我想起了政治。

他童年学到的另一个教训是,贫穷和健康之间有一条看不见的纽带。布朗克斯是发电厂和废物处理设施的所在地,它隐藏在高速公路之间,几十年来这些高速公路对健康造成了不可饶恕的后果。

这个行政区的儿童因哮喘住院的可能性是曼哈顿儿童的两倍。托雷斯在8岁时被确诊。

“当你生活在霉菌、霉菌和害虫的环境中时,所有这些都是哮喘的已知诱因。所以我小时候反复住院,“他说。“南布朗克斯和曼哈顿上东区的预期寿命相差10年。所以贫穷是毒药。“

他补充说:“公共卫生结果最差的行政区冠状病毒的感染率、发病率和死亡率都最高,这绝非偶然。”

这些健康问题只会放大大流行对社区的影响。二十年来,拉蒙·塔拉吉博士亲眼目睹了这一过程,他在纽约市的移民社区担任内科医生。

“高血压、糖尿病、哮喘,应有尽有。当然,在这个社区里会有更多的流行。“他说。

塔拉吉和他的团队一直是为数不多的以西班牙语和移民为主的患者的生命线之一。当测试来得很慢时,他们采取了行动。

“从一开始,我们就一直在哭着想在我们的社区进行测试。”但这是我们自己做的。我们投入了一大笔钱--医生--自己做这件事,“塔拉吉说。“我们想继续为自己的人服务,因为我们和他们一样。我们是像他们一样的移民。“。

与全国平均水平相比,塔拉吉人更有可能存在潜在的健康问题,也更有可能没有保险,因此这里的塔拉吉居民更有可能死于病毒也就不足为奇了。

这个社区中的许多人往往是最后一个得到帮助的,他们中的许多人都是第一个被召唤到基本工作岗位的人。

然而,尽管存在巨大的风险,利扎尔蒂仍继续出现。他是第二代公交车运营商,开着和他父亲一样的街道,他父亲是从波多黎各移民过来的。

“他开了23年车,”利扎尔迪说。“我们和他一起坐公交车,看着他开车,就像人们看着他一样,这非常有趣。”

“我们非常非常害怕,”他说。“外面没有防线。..。你坐在一辆公交车上,车上有10人、15人、20人、30人、60人。我觉得自己就像是一只坐以待毙的鸭子。“。

利扎尔迪说,他的许多同事都病了。没过多久,他就收到消息说,他所在仓库的一名司机死于病毒。

“令人震惊,”他说。“你每天都能看到人们,然后突然间,有一天、两天没有人在那里。一个星期过去了,然后我们得到消息说他病了,他不在,最后他去世了。“。

那位公交车司机是布朗克斯土生土长的利昂·麦克奈特,现年49岁,是五个孩子的父亲,众所周知,他喜欢谈论自己的孩子。他是120多名纽约市运输工人中死于冠状病毒的人之一。

随着纽约市为疫情做好准备,对纽约市公交车司机的保护措施有所改善。

“这是障碍…。随着时间的推移,他们确实开始向我们提供口罩和手套,以及每天晚上都会进行消毒的公交车。“Lizardi说。

“我现在还紧张吗?我们都是,“他说。“我们转移了很多人,有些人没有戴口罩就来了,他们在咳嗽。外面的情况只会越来越糟。人们出来了,越来越多的人乘坐这些公交车。“

然而,他仍然决心为这座不夜城尽自己的一份力量。

他说:“我会继续工作,所以上帝不会让任何事情发生,我的意思是我在这里,我会继续工作。”

这个社区的居民坚持不懈,抱有希望,希望世界不会对大流行暴露出来的差距置之不理。

塔拉吉说:“我知道,任何人都很难知道一场大流行会是什么样子。”“但一旦你知道像我们这样在第一线的人会发生什么,而你没有注意到我们,那就不一样了。”那是疏忽。“。

托雷斯说,“新政规模的再投资”是恢复和重建保护我们最脆弱社区的体系所必需的。

菲尔兹说:“如果我们说我们重视人的生命,那么我们就必须重视所有的人的生命。”“我们现在看到的是…。这是一个不珍视某些人生命的国家。而这些生活恰好与你的社会经济阶层、你的种族和你的种族构成相交。“。

这份报告是“大流行-一个分裂的国家”的一部分,ABC新闻特别报道了冠状病毒大流行中种族/民族和社会经济差距的加剧。从今晚凌晨12点开始,收看为期三天的系列节目“夜线”(Nightline)。美国东部时间ABC。