流动的城市:日本建筑和科幻小说

建筑和科幻是相互联系的形式。计划或故事的作者想象的是对环境的干预和居民生活的改变,这通过叙事结果来揭示。1一个蔓延的水平城市重新映射到巨大的、垂直的、螺旋形的结构上,可回收的、可移动的住房吊舱插入到螺旋形框架中。漂浮在日本太平洋沿岸的工业城市,根据经济需求连接、扩张、收缩和转移它们的位置。家庭住宅被视为属于迁徙的、自治的个体的相互对接的太空舱。建筑变得流动,看不见,与图像难以区分。第二,虚拟城市与实体城市重叠。其中一些是建筑提案,一些是小说作品。将它们并排放置有助于我们将现代建筑师视为叙事的作者,同时欣赏科幻作家在想象建筑和自然环境的互动以及对人类生活的影响方面所发挥的作用。2个。

这对战后日本的新陈代谢建筑师以及他们在社会和专业上与之打成一片的作家来说尤其如此。在1970年大阪世博会之前的十年里,他们的作品汇聚在对未来的探索和对过去的再利用上。通过对“未来城市”(Mirai Toshi)的建筑预测(Mirai Toshi)和对“未来研究”(Miraigaku)的提议,关于Mirai(未来;字面意思是“尚未到来”)的论述激增,而过去的创伤则通过未来城市成为废墟的主题在建筑和小说中重新描绘出来。这既是对历史的重申,也是对世界末日的预言,同时也是另一个未来的孵化器。日本几乎所有主要城市的大片地区在第二次世界大战中都被夷为平地,15年后,它们以或多或少的混乱方式重新出现,密度比以前更高。在此背景下,一群年轻建筑师撰写了宣言《新陈代谢1960:新城市主义的建议》(The Proposations For New Urbanism),在经济高速增长和政府对基础设施的大规模投资鼓励大胆解决快速城市化问题的时候,该宣言试图重新想象这座城市。

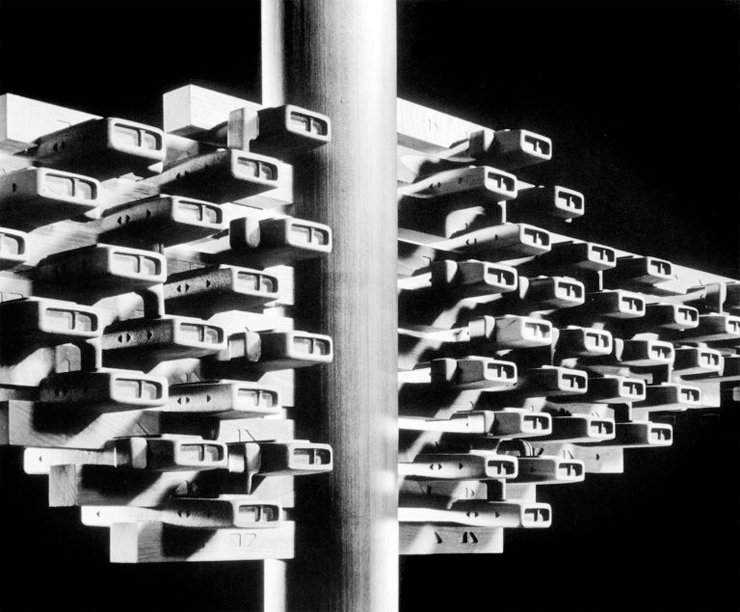

新陈代谢论者认为,建筑和城市的设计应该保持对增长、衰落和转型过程的开放。这一想法来自于日本传统建筑灵活的模块化形式,在这种建筑中,窗户、百叶窗、门、内墙和屏风等“配件”可以根据穿着周期、天气和季节的要求或生活模式的变化而更换或改变,这些“配件”设置在一个稳定的木制框架内。3但是新陈代谢学家对仅仅将传统技术扩展到现代环境并不感兴趣;他们从这些原则中推断出新的设计,用新的材料和方法,在每个尺度上,从住房单元到大都市,再到象征性的领域。正如川崎野鲁在1961年所写的那样,“尤其是东京新陈代谢的快速变化是无与伦比的。如果我们要制定一个未来城市的概念,我认为我们必须在这种流动性和这种无休止的转变中找到它。“。川崎认为,建筑师和城市规划师不应该追求固定的形式或“总体规划”,而应该争取一个“连续的规划”,“每个部分都应该被设计成可以在其中自由地发生剧烈的新陈代谢变化。”

事实证明,城市的非物质化是一个引起共鸣的主题。Isozaki Arata在新陈代谢宣言发表七年后发表的有影响力的文章“看不见的城市”呼应了它的语言:“设计或建筑,当它与自身的灭亡重叠时,就会成为现实。未来的城市是废墟。“5对Isozaki来说,建筑和城市是流动语境中的瞬间碎片:”从转型的时间轴来看,城市处于不断有机复制和分割的液体状态。…。我们眼前是流动过程中的城市碎片。“6这里,新陈代谢论者经常用来描述物理环境变化的有机隐喻被扩展到能量和信息流。Isozaki写道:“不断的移动、扩散、拒绝固定的图像,以及无限增加的广告和噪音是日常生活的一部分。”为了理解和干预这座流动城市的城市设计,他引用了控制论和系统论。空间要素,“简化为代码”和“重组为一个系统模型”,可以作为一种新的城市规划形式进行计算机模拟。这座看不见的城市是一个“技术和规划重叠”的控制论互动空间。

大约在同一时间,日本学者和记者介绍了“信息社会”(jōhōShakai)的概念。日本

“看不见的城市”的作者Isozaki Arata负责设计广场的活动系统,以创造一个互动的“环境”(Kankyō)。12他的解决方案包括可移动的舞台和座椅部件,悬挂在屋顶手推车上的自适应照明,以及两个协助舞台的巨型机器人。德梅是“表演机器人”,发出光、声、烟和气味伴随舞台上的活动,而德库则是指挥光、声和摄影的“分控制站”。黛米拟人化的形象包括两只手臂,用来移动舞台部件、道具,甚至人,还有两只透明的“眼睛”,实际上是控制室。虽然这两个机器人都有供人类操作员使用的工作站,但它们也被设计成在舞台上和人群中自动对环境条件做出反应。这些反应的模式,以光和声音的形式,可以预先编程为一种乐谱。13 Isozaki声称他的舞台装置“将坚固的和空间的建筑液化成瞬间的、体验的和时间的东西。”14。

曾在坦格工作室读研究生的黑川启志(kurokawa kishō)设计了其中三个展馆。和Isozaki一样,他认为建筑坚实的实体正在去物质化,他认为世博会是一个“培训中心”,让参观者为体验一个高度中介的、信息化的城市做好准备。

我认为建筑注定要成为一种非常形而上学的东西。你知道,今天的建筑基本上仍然是墙壁、地板和窗户,但已经有了一种可以想象的状态,所有这些元素都可能以某种方式变成简单的图像-非常精神、非常直观的东西与我们现在工作的物理世界之间将会有一种相互渗透。暗示人们不会理解这一点是毫无意义的-他们已经接受了这一点,信息过载是城市人的常态。我们必须做的是学会选择和区别对待。我认为多屏幕、混合媒体展馆就是一个培训中心。15个。

黑川将太空舱的建筑形式设想为一种“反馈机制”,帮助乘客接收、过滤和传输信息。正如他在“太空舱宣言”中所说,“就像宇航员受到太阳风和宇宙射线完美遮挡的保护一样,个人也应该受到太空舱的保护,在太空舱中,他们可以拒绝他们不需要的信息,在他们的太空舱中,他们可以免受他们不想要的信息的影响,从而允许一个人重新暴露他的主观性和独立性。”

通过Isozaki的自动化活动系统、黑川方明的太空舱和展馆的多屏幕显示器,“未来之城”被实现为一个高度可控的、媒体化的环境--我们可以追溯地称之为“网络城市”的模型或模拟。17个计算机系统跟踪、编辑和显示有关参加世博会的人数和地点以及停车场的汽车流量的数据,而参观者则与可搜索的导游终端和类似的大胆展示进行互动。18事实上,坦格和他的合作者将整个世博会园区及其各种交通和信息子系统设想为一个“巨大的物理环境系统”或“城市规模的设备”19。

黑川方明强调这种新环境的“精神”方面,而批评家们看到了一种反乌托邦的“技术结构”,在这种结构中,信息被拜物教,个人自由被技术官僚的资本主义国家压制。曾与佐佐木合作过的艺术家吉村正信(20 Yoshimura Masanobu)批评“人性化广场”(kanri kōjō)是一个威权控制和安全优先于人与人之间自发交流的空间。科学历史学家Yoshida Mitsukuni形容参观者“在电脑和保安的实时管理和监控下,匆匆前行”。21节日广场上的警卫一度驱散了一场在预定表演之间自发形成的热舞,这促使艺术评论家HaryūIchirō抱怨说,“这个原本应该把人们从日常生活中解放出来的广场,反而成了70…世博会的象征。”是靠权力建造的,强加给观众的。“。在总结他的批评时,HARYū写道:“从经济学角度讲,70年世博会代表着资本的自由化、工业的重组和加强,以实现对亚洲的经济控制;在文化方面,世博会在信息革命的旗帜下,代表着科学与艺术的融合和技术的使用,以巩固和管理体制内的意识形态。”

HARYū对黑川方明的胶囊生活愿景也持类似的批评态度,即消费者用预制组件的目录组装他们的住宅。对于HARYū来说,这是

在首都,最雄心勃勃的技术-乌托邦计划是一系列关于东京湾“东京电信城”的提案-Tange Kenzō在1960年的计划中曾在同一地点设想过巨型建筑的发展。20年后,泡沫经济中飙升的房地产价格激励了传统的以填土为基础的开发,而不是坦格的“线性城市”。30 1985年,知事铃木顺一(Suzuki Shn‘ichi)宣布计划建设一个拥有6万居民和10万工人的示范社区,拥有高科技设施和先进的通信基础设施。该项目在1991年经济崩盘后缩减了规模,但在接下来的十年里建造的一些元素仍保留了技术未来主义的方向,包括由坦格设计的富士电视总部、以倒置的钛金字塔为特色的东京大视线会议中心、巨大的东京电信中心,以及国家新兴科学与创新博物馆(National Museum Of Emerging Science And Innovation)。东京湾从城市“副中心”和模范生活社区转变为购物和娱乐区,反映了社会从技术官僚、乌托邦规划(在国家和大都市官僚机构的指导下)向日益私有化的经济发展-从管理社会到控制空间-的更大转变。

大阪世博会上展示的思想和做法也反映在东京以西两个主要商业中心的重新开发中:20世纪60年代的新宿和70年代的涩谷。首先,在新宿地铁站附近,开发商排干了一座净水厂的水,以建造一个由写字楼和百货商店组成的新的城市“副中心”(Fukutoshin)。由Le Corbusier的弟子Sakakura Shunzō设计的地铁站新的螺旋形西出口广场将通勤者与这个摩天大楼区连接起来。但在车站以北,拥挤的Kabukichō和附近街道是该市地下艺术场景和左翼亚文化的中心。1969年春夏,随着“美日安保条约”(U.S.-Japan Security Treaty)续签日期的临近和越南战争的肆虐,自称“民间游击队”的音乐家与学生和积极分子聚集在西出口广场(West Exit Plaza),讨论问题,唱抗议歌曲,为政治事业收集签名和捐款,并分发或分发。

..