大多数Covid病例不会传播病毒-我们需要阻止的是超级传播者

关于这种新型冠状病毒是如何从一名受害者传播到另一名受害者的,仍然是一个令人抓狂的谜团。但是,在所有理解传播的疯狂努力中,有一个发现似乎是一致的:它是不一致的。

有些人--甚至大多数人--在感染过程中不会将病毒传播给任何人。其他人一次感染数十人。

起初,这一现象看起来像是反常的轶事-华盛顿唱诗班的一次大规模爆发,韩国的一次大爆发,约旦的一场婚礼-但它已经成为新型冠状病毒SARS-CoV-2的固定特征。研究人员已经开始确定它的数字。

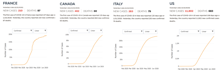

根据越来越多的数据,在感染SARS-CoV-2的人中,只有10%到20%的人可能对大约80%的传播负责。另一方面,一些数据显示,令人震惊的70%的感染者可能不会将病毒传染给任何人。

谁会成为所谓的超级传播者,为什么还有未知数?是不是跟他们的生理有关?关于他们感染的事吗?他们的行为有什么关系吗?这些因素的某种组合?专家们不知道。但是,他们认为,我们知道的足够多,可以阻止超级传播事件-并有可能遏制大流行。

超级蔓延事件往往发生在特定的环境中-大型社交聚会,熙熙攘攘的夜总会,拥挤的工作场所。例如,一个明显具有高度传染性的人可以在短时间内将其传播给其他许多人。

“识别一个超级传播者是非常困难的,”哈佛大学杰出的公共卫生教授巴里·布鲁姆(Barry Bloom)告诉Ars。“不难找出将大量人聚集在一个狭小的封闭空间里的活动。”

香港流行病学家和生物统计学专家本杰明·考林(Benjamin Cowling)对此表示赞同。考林和他的同事最近研究了香港的传播情况,发现超级传播事件推动了当地的传播。在最近的一篇专栏文章中,他和一位同事认为,旨在阻止大流行的公共卫生政策应该把重点放在阻止超级传播上。

研究人员写道,“与世界大部分地区在过去几个月经历的长时间封锁或其他极端形式的社会疏远相比,疫情的增长可以用破坏性小得多的策略来控制,无论是在社会上还是在经济上。”

在给Ars的一封电子邮件中,考林对这一想法进行了一些充实,指出“专门针对超级传播的措施是那些减少或防止大规模人口聚集的措施”,比如那些降低学校和工作场所的人口密度的措施。

他指出,不是专门针对超级传播的措施,“是那些要求每个人尽可能呆在家里的措施,尽管许多工作场所和社交场所不是超级传播可能发生的地方。”

在这篇评论文章中,考林指出,在控制大流行方面相对成功的日本已经采用了一项名为三个C的反超级传播政策:避免(1)通风不良的封闭空间,(2)拥挤的地方,以及(3)近距离对话等近距离接触的环境。在所有三个C的情况下,超级传播的风险最高。

当考林和他的同事研究香港的传播时,当时香港有1038例,他们发现这三个C似乎很突出。超级传播在当地传播中发挥了过大的作用,大量病例与酒吧、婚礼和寺庙的超级传播有关。其他与工作聚会、卡拉OK和晚宴相关的集群。

整体而言,在香港所有个案中,有539宗(52%)与135个联网中的一个联网有关,449宗为零星传入个案,50宗为零星本地个案,与任何联网无关。而在349例局部感染中,196例仅与6起超级传播事件有关。在一个超级传播的事件中,一个人似乎感染了一群人中的73人,最终包括一个音乐家网络演奏的酒吧中的106例病例。

总体而言,研究人员计算出,香港只有20%的病例导致了80%的传播。另有10%的病例只将感染传播给其他一两个人-主要是在家庭环境中。剩下的70%的病例没有将感染传染给任何人。

令人惊讶的是,当研究人员观察那些在超级传播事件中感染但自己没有感染其他任何人的人时,只有27%的人在隔离中结束了感染。作者指出,尽管香港没有严格的封锁或呆在家里的命令,但居民们遵循的是社会疏远措施,包括限制集会。

考林和他的同事们的分析已经发布在网上,但还没有经过同行评议,也没有在科学期刊上发表。但是,他们指出,他们在香港的发现并不是独一无二的。例如,《柳叶刀》4月份发表的一项研究观察了中国深圳SARS-CoV-2的传播情况,发现只有9%左右的病例占传播的80%。伦敦研究人员的一项建模研究也同样发现,只有大约10%的病例可能占到80%的传播。

哈佛大学公共卫生学院的流行病学家威廉哈纳奇(William Hanage)说,超级传播在疫情爆发中的巨大作用不仅对公众的社会疏远措施有影响,也为公共卫生官员提供了如何应对病例的信息。他说,它将重点从病例转移到传播上。

例如,当接触追踪人员发现新病例时,他们不仅要确保及时向前看该感染者与谁接触,可能会生病,而且还应该向后看,试图找出新病例本身是如何患病的。

“当你确认传播已经发生时,这意味着你应该加倍努力在那里进行检测和观察,”哈纳奇告诉ARS。“因为识别出一种传播意味着,如果你去寻找它们,就更有可能会有其他传播。”