新冠肺炎:T细胞的故事

当新冠肺炎冲到现场时,测试很快显示每个人都是易感的-没有发现与SARS-CoV-2病毒结合的预先存在的抗体。这导致了可怕的预测,即超过80%的人口最终可能会生病。

现在六个多月过去了,这还没有发生,而且看起来也不太可能发生。几个月前,著名病毒学家克里斯蒂安·德罗斯滕(Christian Drosten)在他的(德国)播客中若有所思地说,有些人可能毕竟有一定的免疫力,但他还不确定。结果证明他可能是对的。

注意:我们的免疫系统极其复杂。数以千计的页面书称自己为“介绍”。遗憾的是,对于这个页面,我不得不省略很多细节,但是所描述的概念应该会提供一个有用的理解。要阅读真正的专家提供的更详细的描述,我强烈建议您转到DerekLowe的这一页。

尽管死亡人数令人震惊,但并不是所有地方都是这样,情况并不像人们担心的那样严重。一些国家已经建立了令人印象深刻的测试和跟踪计划,这显然是有帮助的。然而,其他地区并没有采取非常激烈的行动(或者只是姗姗来迟),而且不知何故(到目前为止)还没有看到非常大的疫情。无论我们往哪里看,在10%-20%的人口受到感染之前,感染水平是稳定的。这有点神秘。

注:本文并不主张迅速解除管制措施或封锁。如果你是这样读的,那完全取决于你。我个人仍然(几乎)哪儿也不去。

在许多情况下,一个新冠肺炎患者会额外感染2到3个人,简单的模型表明,疫情随后会迅速传播,直到它感染了~60%的人口--在这一点上,许多人是免疫的,平均每个病例只有不到一个新的人感染。

然而,人们也观察到,大多数患有新冠肺炎的人不会感染任何人,通常甚至不会感染住在一起或睡在同一张床上的人(!)。

这种现象被称为过度扩散,这意味着虽然平均一个病人感染2到3个新的人,但这个平均值是由许多人没有感染任何人,然后一些大规模的传播事件感染更多的人组成的。

当考虑到这种可变的易感性和传播因素对流行病进行建模时,我们发现在60%的人口被感染之前,流行病可能会趋于平稳。

这个概念在我之前的帖子“R和羊群:为什么我们可以比我们认为的更接近社区免疫”中解释过。简而言之,如果事实证明很大一部分人口对感染的敏感度要低得多,病毒需要通过迅速减少的候选者池进行传播。或者换句话说,如果我们假设(我们没有数据)只有15%的人容易感染,那么很快就会有15%的人受到感染,让病毒通过很难感染的人传播的战斗变得艰难。

“剂量决定毒药”-在疫苗试验中,动物暴露在惊人剂量的病毒中,只是为了确保对照组(没有接种疫苗)真的受到感染。还有“最小感染剂量”的概念。这可能是因为对一些人来说,中间价比另一些人高得多。维生素D水平非常低可能会使剂量更低。

非常严肃的科学家认为可变易感性(以及它对多少人会被感染的影响)的想法可能是站不住脚的,但我们确实需要解释为什么有些人比其他人更容易感染。

回想一下,原来发现没有人携带作用于新冠肺炎的抗体,但我在这里声称,有些人可能具有某种功能免疫。这怎么可能?

我们的免疫系统有多层。对于初学者来说,这是一种物理保护,粘液可以阻止病毒颗粒首先接触活细胞。其次,我们的“先天”免疫系统能够战胜许多潜在的感染,甚至是来自已知病原体的感染。这就是我们的“常备军”。

如果我们幸运,或者如果病毒的剂量足够低,这些初始保护层可能足以保护我们免受(严重)疾病的侵袭。

我们免疫系统最强大的力量是“适应性”部分。在几天或几周的过程中,这会形成著名的抗体,这些抗体粘附在病毒颗粒上,从而直接使它们失效,或者标志着病毒被销毁。

我们的身体进化抗体的过程非常有趣,我在早些时候的一篇帖子中写到了这一点。准备好让你大吃一惊吧。

发现人们是否有抗体是相对简单的,特别是如果你拥有分子生物学博士学位,并在ALB接受了10年的培训,通过非常敏感的调查,就有可能嗅到针对病毒成分的抗体活性。这是一种让人担心对SARS-CoV-2没有免疫力的测试。

从抗体周围发出的所有噪音中,人们可以原谅他们是整个适应性免疫系统的想法。然而,没有什么比真相更离谱的了。

正如我在早先的帖子中解释的那样,病毒只有在我们的帮助下才能繁殖。它们搭乘了我们细胞中的分子机器--我们自己就是让我们生病的工厂。

但很明显,只要我们的身体不断制造出数以万亿计的新病毒拷贝,这就不是完整的解决方案。

进入“细胞介导的免疫”。细胞介导的免疫可以清除被感染的细胞,并进行疾病的复制。通过使受感染的细胞失效(杀死),病毒的繁殖可以停止。

因此,简而言之,抗体使病毒的现有副本失效,而细胞介导的免疫则试图阻止新病毒颗粒的产生。

实际上,细胞免疫可以做更多的事情--它也能调节抗体,还有更多。德里克·洛(Derek Lowe)是COVID-19的首席讲解员之一,他在这篇文章中进行了一些深入的阐述,在这篇文章中,他在近千字之后哀叹道:“你会恨我这么说的,但这就是事情变得复杂的地方。”

你如何判断一个细胞是否被感染了呢?病毒颗粒非常微小,我们不可能在每个细胞上安装摄像头来查看正在发生的事情。

大自然提出了一个极其强大的解决方案。当细胞做事情时,它会从DNA中产生蛋白质。最初,人们认为我们的20000个基因中的每一个都负责一种蛋白质,但现在我们知道大约有100万种蛋白质被我们的身体共同使用。

早些时候,我写了一篇合理的紧凑读物,名为“什么是生命”,解释了DNA、RNA、氨基酸和蛋白质之间的关系。

蛋白质被细胞用来做事情,但过了一段时间,它们也会降解,或者是构建更大蛋白质的过程中遗留下来的支架。因此,每个细胞都有大量的蛋白质部分漂浮在周围。

这些蛋白质的片段被收集起来,安装在一个特殊的主要组织相容性复合物(MHC)分子上,并被运输到细胞表面。想象这一点的方法是,每个细胞都覆盖着MHC分子,每个细胞都向免疫系统提供一点蛋白质进行检查。

我们的细胞呈现大量但仍在计数的不同片段(又名多肽),这个数量足够有限,我们的免疫系统可以了解所有好的多肽,也被称为“自体多肽”。

在我们的血液和淋巴系统中,循环中的细胞可以识别MHC分子上的肽,而这些细胞已经特别进化,不再依赖自身的肽。

细胞一旦被感染,就会被病毒选中,产生形成新病毒颗粒的蛋白质。最后,从这些病毒蛋白中提取片段(肽),与MHC分子连接,然后呈现在细胞的外部。

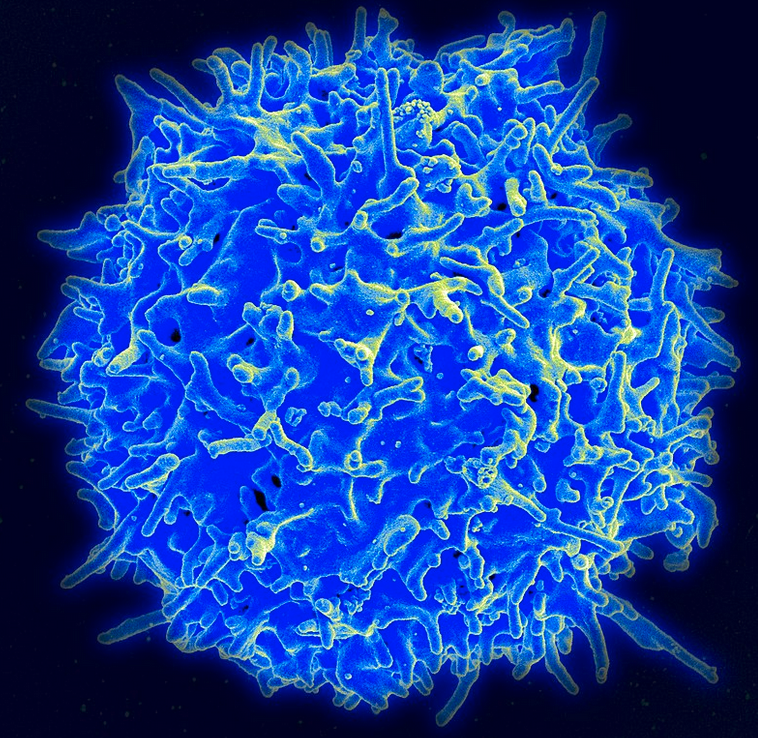

这实际上是一个细胞在挥舞着“我被感染了!”的旗帜,免疫系统就会注意到这一点。在早先发现类似感染的情况下,已经有“T细胞”可以识别这种奇怪的新肽。然后这些T细胞做很多事情,最终导致一个“杀手T细胞”进入体内,清除被感染的细胞。

现在,病毒已经存在一段时间了,它们试图关闭整个MHC呈递过程,以便逃避发现。但我们的免疫系统也在几亿年来不断完善自己的技能。

如果一个细胞不再在其表面呈现足够的“好”肽,自然杀伤细胞就会进入破坏它。这就像是一种阴性对照。

因此,总而言之,为了生存,细胞必须持续呈现安装在MHC分子上的“好”肽。如果这个“好”信号消失,细胞就会被杀死。如果呈现非自体多肽,细胞就会被杀死。所以简而言之,细胞必须非常努力地工作才能活下去。

正如所提到的,做抗体研究是“相对容易的”,尽管做得很好需要做很多工作。要检测针对新冠肺炎的抗体,“我们所要做的就是重建病毒颗粒的一些外部部分,将它们暴露在血液中,看看是否有什么东西粘住了”。

为了重建这些部分,我们将病毒的基因插入细菌中,然后细菌继续利用它们的细胞机制为我们创造蛋白质。生命的密码如此普遍,以至于我们可以让细菌“运行”原本是给人类的DNA,这让我从未停止过惊讶!

因此,相对较快地,我们能够对不同的种群进行抗体测试,结果是令人失望的消息-没有任何反应。

但是细胞介导的免疫呢?结果发现这要难得多。T细胞与细胞表面MHC分子上呈现的蛋白质片段相连。因此,要做一个幼稚的测试,我们应该说服一个细胞将一块新冠肺炎贴在其表面的主要组织相容性抗原分子上,然后看看是否有T细胞想要粘附在上面。这是不切实际的。

在现实中,使用计算机模型,我们试图预测被感染的细胞会呈现什么样的肽类。然后我们创建一个由所有这些肽组成的池,然后从我们感兴趣的血液中分离出特定的细胞(PBMC),并将这些细胞与池中混合。如果周围有相关的(反应性)T细胞,这可以间接检测到,而且效率很高--但是它远没有ELISA抗体检测那么精确。

几个不同的小组现在已经做了艰苦的工作来了解T细胞和新冠肺炎,总体来说消息是好的-我们的身体会产生对感染的T细胞(和B细胞)的反应(见文章末尾的链接)。

但有些令人惊讶的是,大约40%-50%从未接触过COVID-19的人似乎对这种新病毒有可测量的T细胞反应。

这可能是由于目前流行的其他四种主要冠状病毒,其中大多数目前与简单感冒有关。其中之一被合理地怀疑是1889-1890年“俄国弗鲁”的幕后黑手。

那么,怎么会有T细胞却没有病毒抗体呢?最大的不同之处在于,只产生针对实际病毒的抗体,这些抗体是以其传播的形式产生的。制造抗体的B细胞不会“看到”内部。此外,病毒制造更多的蛋白质,而不是最终的结果。例如,有些蛋白质是“非结构”的,只在组装过程中使用。

很可能这些“内部工作”在冠状病毒家族中比外部更稳定。

这是否意味着,如果你最近感染了一种导致感冒的冠状病毒,你就有了一定的保护措施?或者,也许疾病的病程会比较温和?

世界上的一些地区会不会因为前几个月特定的冠状病毒在那里传播而过得更轻松呢?

老实说,我们就是不知道。T细胞研究是一项非常艰苦的工作。有迹象表明,新冠肺炎善于逃避细胞介导的免疫反应。

然而,在2009年有些“令人失望”的H1N1流感疫情中可能会找到一些鼓舞人心的东西,根据这篇论文,来自其他流感变种的交叉反应T细胞显著削弱了这种疾病。

然而,我们可以肯定,在接下来的几个月里,这一主题将得到深入研究。谁知道呢,所获得的洞察力可能有助于免疫或治疗努力。