为人民服务的经济学

我目睹了成群的萤火虫前所未有地点缀着我的花园,被净化了我们傲慢贪婪的空气所吸引,它们的光辉闪回到我们面前的时代,是没有我们的地球的预兆,提醒我们永远不能幸免于大自然。我说这可能是我们一直需要重新开始的结束,…。-摘自理查德·布兰科(Richard Blanco)的诗《说这不是末日》(2020)。

一个基本的事实是再次试图突破世界性流行病的痛苦和种族主义压迫的持久不人道。医护人员为他人冒着生命危险,互助网络赋予社区权力,农民向被隔离的顾客运送食物,母亲们排队保护年轻人免受警察暴力的伤害:我们今生同舟共济。我们老老少少,公民和移民,当我们合作时做得最好。事实上,我们生存的唯一方式就是相互支持,同时保护这个我们称之为家园的星球的弹性和多样性。

作为一个洞察力,这并不新鲜,也不令人惊讶。人类学家早就告诉我们,作为一个既不是特别强壮也不是特别快的物种,人类之所以幸存下来,是因为我们独特的创造和合作能力。土著学者埃德加·维拉纽瓦(Edgar Villanueva)在他的著作“非殖民主义财富”(2018年)中捕捉到了这一古老的智慧:“我们所有的繁荣都是共同的”。最新的是,如此多的公民和企业领导人--有时是整个文化--已经忽视了我们最宝贵的集体品质。

这种损失在很大程度上植根于私人的悲剧-这个概念在很短的时间内就从奇怪的想法转移到意识形态,再到全球经济体系。它声称自私、贪婪和私有财产是进步的真正种子。事实上,许多读者可能在“公地悲剧”的名义下听到的错误概念起源于第二个假设,即私人利益自然是人类行动的主要指南。然而,真正的悲剧不在于公地,而在于私下。是私人制造了暴力、破坏和排斥。站在几千年的文化智慧的头上,私营的想法以不同的方式分离、剥削和耗尽了那些生活在其冰冷的运营逻辑下的人。

在前工业化社会,合作是生存的赤裸裸的必需品。然而,意识到健康的整体大于其部分,这一认识从未停止过向文化传达信息。它体现了基督教的支柱,就像伊斯兰黄金时代、启蒙运动或新政一样。在全球经济萧条期间,美国总统富兰克林·D·罗斯福(Franklin D Roosevelt)提出了一项“工业契约”-承诺为所有人提供生活工资和工作权。在20世纪60年代,马丁·路德·金(Martin Luther King,Jr)表达了更广泛的观点,他说,在我们都自由之前,没有人是自由的。1970年地球日,美国参议员埃德蒙·马斯基宣称,唯一幸存的社会是“不能容忍一些人住贫民窟,不能容忍另一些人住像样的房子”,…。一些人的空气是干净的,另一些人的是污秽的。我们应该把这些想法称之为中心文明洞察力。社会和经济繁荣取决于所有人的福祉,而不仅仅是少数人的福祉。

从长远来看,从罗马帝国到纳粹主义或斯大林主义,从根本上背离这种意识的文化通常不会发展得很好。新自由主义资本主义会是下一个吗?与其说承认让我们的个人成就成为可能所必须做的无穷无尽的各种事情,不如说它是基于一种不成熟的说法,即我们的特权是“赢得的”,这主要是通过私人倡议来实现的。

但这是一种什么样的主张:如果没有别人的工作和关怀,我们会在哪里呢?没有农夫送来的食物?没有电,没有住房,没有道路,没有医疗保健,没有教育,没有信息和数以百计的其他东西提供给我们,日复一日,往往是免费的,而且我们经常不知道它们的存在是什么?将自己视为看似自由漂浮的个体,沉迷于“我创造了它”的错觉中既容易又方便。我为此工作过。这是我应得的。“。

痛苦的另一面是数十亿人,他们不是自己的错,而是抽到了棍子的短端。那些出生在错误的国家、出生在错误的父母、出生在错误的学区的人--“错”的原因不是别的,就是他们的肤色、宗教或才华碰巧没有受到青睐。在这里,对个人的有限关注可以被视为赤裸裸地服务于权力:如果那些拥有特权和财富的人想必是应得的,那么那些遭受痛苦和苦难的人也一定是罪有应得。

与此同时,无论老少,都感觉到了一种超越私人的文化遗产的丧失,一种超越自我营销的目的。我们可能有充分的理由担心,在所有的自我推销中,我们不能再依赖别人在那里支持我们,为我们提供始终如一的工作,一个稳定的社区,一点爱和善良。我们害怕气候变化,这是我们贪婪消费的最终后果。我们害怕孤独和抑郁,害怕过多的工作,害怕失去工作,害怕负债。我们感觉到,而且经常体验到,每个人都在为自己着想,把我们最坏的一面展现出来--我对抗你们,一个部落对抗另一个部落。许多人只是把它当作一种陷入困境的文化来体验。

标准的经济思维通过指示我们所有人都在为争夺有限的资源而竞争,从而播撒和滋生了潜在的恐惧。主流经济学的大多数定义都基于莱昂内尔·罗宾(Lionel Robbin)1932年的定义,即“稀缺资源的有效配置”。当然,对于稀缺加上人们想当然地渴望更多的东西,答案是:继续生产。不足为奇的是,无论是世界各地的政策制定者还是经济学家,成功的指导性明星都是一个简陋的、如果方便的指标-GDP-它除了不分青红皂白地计算最终产出(更多的东西)之外什么都不做,无论它是好是坏,是创造福祉还是伤害,尽管它正在进行的增长是不可持续的。

这是循环逻辑:(1)稀缺使人们有无穷无尽的需求,所以经济需要增长;(2)经济要增长,人们需要有更多的需求。这种思想主导着经济学领域和当代文化的大部分:人(是的,这些想法绝大多数来自男性)是无穷无尽的利己主义乐观者;人们沦为生产者和消费者;生活的方方面面不仅仅是物质的积累-道德、快乐、关怀-仅限于幼儿园、小说和偶尔在高中或大学上的伦理课程。结果就是尼古拉斯·克里斯托夫(Nicholas Kristof)在“纽约时报”(New York Times)上所说的“道德短视”,有可能被堆积如山的东西压垮。

气候变化、种族主义和不平等等功能障碍并不是不相关的、自然发生的生活特征。相反,它们是基于“私人”的虚构和失败,这些“私人”后来变成了现在统治我们生活的制度。

事实上,正如诺贝尔奖获得者埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)在她的著作“治理公地”(1990)中所写的那样,我们合作、共同组织、展示爱和团结-在这个过程中,我们总是创建共同的规则和价值观,以组织共同的生活。我们依靠社会、社区、家庭,日复一日。然而,我们生活中的现实(尽管有时会陷入困境)与教科书、报纸和好莱坞电影中颂扬“私人”的主流意识形态之间的悲剧性脱节,往往让我们望而却步。当由鼓吹市场和私人收益福音的人经营的大公司需要公众救助它们时,很少有当权者提出最明显的问题:如果你应该靠自己的自力更生,为什么你需要公共资金来救助你?

一个更深层次的问题可能是:财富和特权--很大程度上建立在大自然的免费劳动和劳动者的廉价劳动基础上--在陷入困境时,为什么要由那些原本被认为是“一次性的”的人来拯救呢?

“私有即财产”的特定版本很可能起源于罗马帝国。它伴随着绝对支配权的概念而来--表示一个人有权完全控制自己的财产。最初,这种统治是由男性户主行使的,既对事物也对人-或者更准确地说,对事物,但也对那些被定义为东西(儿童、奴隶)的人,这可能是第一次以私人的名义合法夺取权力。

当乔治·弗洛伊德在2020年5月25日被杀时,它再次在全球展示了大多数人--穷人、年轻人、老年人、黑人、布朗人和非男性--在私人利益的统治下仍然可以随意处置。很多时候,他们受到侵犯的几乎不加掩饰的私人财产的名义,由那些负责保卫它的人,警察犯下的。正如讽刺作家指出的那样,在最近的示威活动中,破坏者的错误在于他们没有以私募股权公司的名义进行掠夺。换句话说:为了让法律不会把你的脖子踩在脚下,你的盗窃必须是白领级别的,并受到权力的制裁。

简而言之,私人的悲剧不是来自私人作为个体,而是来自私人作为所有权,作为对土地、资源和其他的控制权。拥有自己与其说是为了保护自己,不如说是为了排斥他人。因此,这是对“另一个自我”或实际上是另一个自我的合乎逻辑的侵犯。你跟我对着干--你的收获就是我的损失。

举个例子:在英国这样的国家,除了战争,没有哪件事能像那些能够使用暴力(武器、法律、财富)的人在人们生存所需的土地上私有化并用栅栏围住一样造成如此多的苦难。它后来被称为“公地圈地”,但它代表了一场大规模的血腥盗窃,允许极少数人将大多数人排除在获得共同遗产的门外。自那以后,这一结果被归化并在世界各地复制,并在法律上被神圣化为“私有财产权”。

没有任何身体比那些被残忍地当作奴隶或农奴的人受到的侵犯更严重,所有这些都是以利润的名义-正如基达达·威廉姆斯(Kidada Williams)等作家煞费苦心地详细记录的那样-被邪恶的私有财产制度神圣化。正如C·L·R·詹姆斯、安吉拉·戴维斯、芭芭拉和凯伦·菲尔兹等思想家提醒我们的那样,种族主义是私人资本体系的重要组成部分。

没有一种治理形式,无论是社会的还是经济的,掠夺自然提供的资源比私人财产更多(尽管共产主义的国有制很接近)。

今天,没有任何一种情况比贫困更破坏政治权利和自由--暴力排斥基本人权:获得工作、收入和重要资源。

因此,私人作为财产的支配权不可避免地侵犯了私人的人格完整和自由。人类变成了客体--我的奴隶、我的工人、我的孩子--并且被剥夺了接触生活必需品的权利。因此,私营部门被剥夺了独立性,将大多数人(所有那些无法获得足够资金的人)的自由减少到市场为私有财产服务提供的狭隘选择--用阿马蒂亚·森(Amartya Sen)的话说,他们实际上被剥夺了“实现人类全部潜力的能力”。

几代人以来,公开盗窃公共遗产变成了私人财产,隐藏在法律合同和金钱是财富的冷酷虚构之后。这段历史表明,人们习惯了风俗习惯,即使他们无视理性思维。最初反对封闭共同土地的自由斗士,如“挖掘者”等团体,与他们的现代同胞相比,明显没有那么迷惑:他们在1649年宣布,没有人是自由的,“直到贫穷的…人。有一份免费的津贴来挖掘和劳作下议院的土地。托马斯·杰斐逊(自由斗士,而不是奴隶主)会理解其中的逻辑--就像图桑·洛维特(Toussaint L‘ouverture)或纳尔逊·曼德拉(Nelson Mandela)一样。

在法律上“自由”出售他们的劳动力,没有土地的人反而陷入了赤贫的状态,在那里他们变成了不情愿的“大众”,居住在早期工业化的撒旦磨坊里--自由是痛苦还是死亡之间的选择。

以私人利益的名义无情地排斥和剥削他人的借口总是相同的:所有人都有一个更美好的未来的前景。今天,我们应该问:成功了吗?这个问题比史蒂芬·平克(Steven Pinker)等现代辩护者让我们相信的要难得多。是的,以任何可用的标准衡量,资本主义(基于私人利益)创造了前所未有的财富和知识。

然而,这种爆炸性的财富创造伴随着陡峭的、指数级的上涨的价格到来了,并将继续到来。以化石燃料为动力,它既在耗尽地球,也在燃烧地球。以开采和剥削为基础的资本主义进步随之而来的是越来越多的暴力和破坏。用沃尔特·本杰明(Walter Benjamin)的话说,文明的另一面似乎是“野蛮的文件”。增长、扩张、发展--征服稀缺性的斗争在很大程度上既给予了居住在我们土地上的人,也从他们那里拿走了。也许终于到了认识到创造财富的大屠杀的时候了。

起初,现代经济成功地为饥饿的病人提供了更多的卡路里。基于这一初步的成功,经济学界(无疑是基于复杂的数学模型)得出结论,更多的卡路里将永远改善健康。现在,面对一个致命的肥胖症患者,我们的领导人和经济顾问们顽固地拒绝承认这个显而易见的问题:如果我们继续指数级增加卡路里的养生法,我们会不会使患者丧失能力,如果不是杀死他们自己?

关于不断追求更多、更大、更快的竞争如何也导致了意义和目标的危机,人们已经说了很多,小金称其为生活在一个“以物为本”而不是“以人为本”的社会中日益扩大的“精神死亡”,或者D·H·劳伦斯简单地称之为“机械化贪婪的财神”。

但是,无论死亡是精神的还是意义的,还是自然和人的实际死亡,都源于一个共同的根源:利己主义的单一故事及其逻辑表现,即私人。正如环保活动家Vandana Shiva在“合一VS 1%”(2019年)中告诫我们的那样,“我们不必逃离地球”,“我们必须逃离奴役我们思想的幻觉…”。

我们现在生活在一个不同的世界。过去任何可能被证明可以克服贫困和稀缺的东西都不再占据主导地位。今天,我们面临着一个完全不同的挑战。不是太少,而是太多了。不是匮乏,而是富足。

在现代世界,多就是少。事实上,经济增长的成本已经开始超过它们的收益,这从对环境的掠夺和不断升级的不平等中可见一斑。我们不再需要更多,而是需要更好和更公平的分配,以便为所有人提供繁荣。总体而言,我们生产和种植的产品足以让每一个儿童、妇女和男人在他们居住的任何地方都能过上美好而有尊严的生活。作为一个国际社会,我们知道的更多,创造的更多,而不是我们知道如何去处理。这是一项巨大的成就。我们应该一起庆祝和享受,而不是永远走在让一个人在竞选中与另一个人竞争的可悲道路上,一个死于太多,另一个死于太少。

然而,我们占主导地位的经济体系继续跟随殖民剥削和残酷排斥,在这个过程中创造了两个有机联系的生存问题:贫困的永久化(在某些情况下加剧),以及对我们星球生物物理极限的侵犯。具有悲剧讽刺意味的是,在21世纪初,世界各地的高等教育经济系仍然在用简单化的经济模型指导我们一些最聪明的人如何有效配置稀缺资源,而不是如何可持续地在丰富的知识和资源基础上建设美好生活。

要强调的是:追逐稀缺的妖怪,到目前为止,我们正在跨过一些可怕的历史门槛,改变生活的本质构成,为我们的子孙创造一个不可持续的未来。这是野蛮3.0。

我想知道,私人的真正悲剧是否在于将只有在一起才能发挥作用的东西分开,在这个过程中排除、个人化、摧毁、疏远,从而破坏一个必然复杂的互动系统-人与人之间,人与自然之间-与生俱来的创造力和弹性。

我们正处于历史性的转型之中。也许我们非常幸运,在这个节骨眼上,我们仍然有一个选择:要么醒悟过来,要么继续在我们目前的道路上蒙混过关。如果我们选择后者,正如来自世界各地的大多数主流专家不断告诉我们的那样,“崩溃是很难避免的”。

当然,我们如何来到这里的历史,以及改变路线的选择,都是极其复杂的。然而,如果我们继续目前的道路,崩溃几乎是板上钉钉的,原因实际上相当简单:太多了。

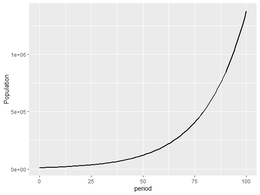

现代经济的致命弱点是经济增长的指数性。根据经济学家认为的约3%的“健康”增长率,经济产出将不得不大约每23年翻一番。如果这样的增长很难想象,那是因为这是荒谬的。想象一下,像美国这样的经济体,在100年内是产出的16倍,在短短200年内是256倍,或者在短短300年内达到5000倍。凯特·拉沃斯在“甜甜圈经济学”(2018年)一书中写道,经济理论中有一张图表,“非常危险,以至于它从未真正被画出来:GDP增长的长期路径”。

相反,我们应该问,我们真正看重的是什么?我们如何衡量它呢?当作者为共同利益或所有人的福祉撰写经济时,他们强调的是一套与当今主导现代经济的基于私人财产和私人收益的价值观截然不同的价值观-不是效率,而是健康和韧性;不是底线,而是集体福祉。它们是建立在一个基本的道德主张上的,正如法律学者杰迪戴亚·珀迪(Jedediah Purdy)在“这片土地是我们的土地”(2019年)中所说的那样,“原则上世界属于所有出生在其中的人”。

大多数文明传统都同意,每个被带到这个世界上的人都应该有平等的权利去蓬勃发展。如果我们遵循这些传统,我们必须得出这样的结论:“已经分割”成私有财产和财富的文化在道德上是破产的。他们看重士兵胜过看重人。

经济学家玛丽安娜·马祖卡托(Mariana Mazzucato)在“万物的价值”(The Value of Everything,2019)一书中指出了思维上的一个潜在缺陷:“到目前为止,我们一直把价格与价值混为一谈。”经济学家和政策制定者创造了一个与现实世界脱节的体系,让市场交易凌驾于我们个人和地球的福祉之上。这也是标准的循环逻辑:收益是合理的,因为产生的东西可能有价值;反过来,价值是由收益的数量来定义的。

这也许是我们这个技术官僚时代的症结所在:我们重视我们衡量的东西。当我们测量错误的东西时,结果是反常的。今天,对繁荣生活最重要的东西根本没有计入我们占主导地位的经济表现指标中。自然环境将继续为我们提供新鲜的空气、干净的水、肥沃的土壤--这还不算。教育和培育其成员的社区-不算在内。问责程度稳定的治理形式--不算在内。归根结底:我们在地球上继续生活的能力(什么意思。

.