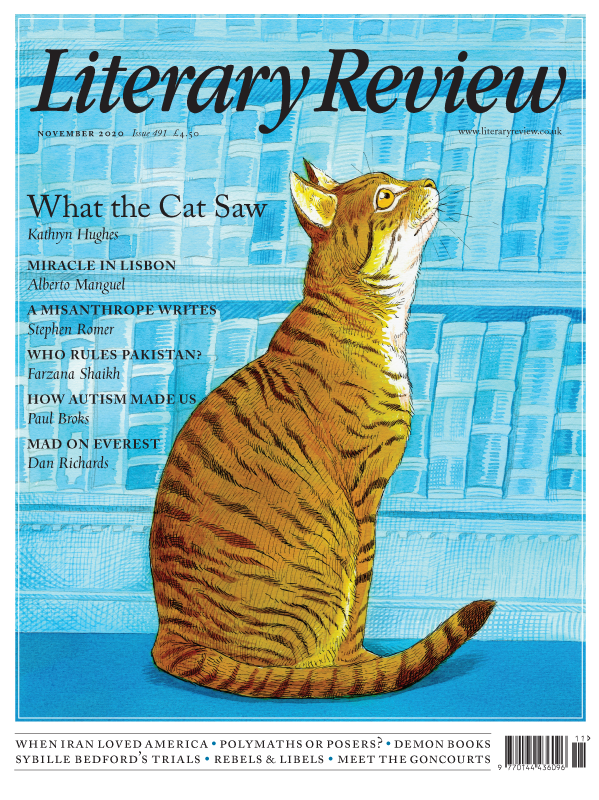

与贡古尔夫妇擦肩而过

本月将公布贡考尔文学奖,该奖项自1903年以来一直颁发给这本书,该书被评为年度最佳和最具想象力的散文作品。该奖项之前由马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust)、西蒙娜·德·波伏娃(Simone De Beauva)和米歇尔·维勒贝克(Michel Houellebecq)获得,由小说家埃德蒙德·德·贡考尔(Edmond De GonCourt)构思,1896年去世后,他留下遗产,为颁发该奖项的阿卡代米·贡考尔基金会(。利他主义并不是我们的目标:这是一次惊慌失措的尝试,目的是“让贡考尔的名字不被遗忘”(不仅是他的名字,还有他已故的弟弟、合著者朱尔斯的名字),这一举动是对贡考尔夫妇自己小说中评论家和读者表现出的冷漠的一种缓慢的报复。他们的第一部小说不幸在1851年12月2日出版,当天正是拿破仑三世发动政变的那一天。这为他们的文学努力树立了一种不正义感的模式。年迈的时候,爱德蒙总是在书店里徘徊,寻找他的小说原版,总是着眼于竞争对手--或者更糟糕的是,朋友--展示的更显眼的书籍,这让他备受折磨。

贡考尔夫妇自称“朱利德蒙德”--杰德沃德把你的心都吃光了--为了勉强维持他们的遗产,他们避开了领薪水的工作。朱尔斯拿着笔,爱德蒙站在他身后,他们各自大声作曲。如果有人现在读这本书,那通常是因为他们22卷本的《日记》(其中一部分仍然是英文版)是19世纪法国文学生活污垢的首选资源。乔里斯-卡尔·休斯曼(Joris-Karl Huysmann)曾回忆起贡古尔夫妇定期聚会上的宾客们习惯性地延长逗留时间,因为没有人想成为第一个在背后被埋怨的人。“胖子佐拉”是一个特别的目标。他的第一部大获成功的作品《L‘Assommoir》(1877年)讲述了洗衣房女工Gervaise的故事,她的金钱问题驱使她酗酒和卖淫,后来她在贫民窟的楼梯间遇到了糟糕的结局。对于贡古尔夫妇来说,这是对他们1865年的小说Germinie Lacerteux的“大规模抄袭”,这让他们很恼火。1886年的一次晚宴上,左拉感觉到不对劲,便邀请比他年长近20岁的爱德蒙到外面说几句话。“你们问我你们对我做了什么,”爱德蒙喊道,“你们这些偷了我们东西的人,我和我的兄弟,我们的东西是什么!”

到那时,Germinie Lacerteux已经被遗忘了。但这是一部非常有力和令人不安的小说,仍然值得一读。它描述了一个被逼酗酒的女佣的悲惨下落,以及她爱上一个店主的儿子后犯下的杀人狂,店主的儿子为了她多给的几个法郎骗了她。这本书既有可怕的偷窥癖,又带着同情的温柔,是一本充满悠悠矛盾的书,由一种狂热的紧张感支撑着,无论是倒霉的女主人公在跟踪情敌,准备给她浇上酸,还是惊慌失措地想着如何从工作中溜出来照顾她秘密出生的身患重病的孩子。Germinie内心的动荡是舞台的中心,但这部小说也对本世纪中叶的巴黎进行了令人放松的尖酸刻薄的记录,从舞厅到公园,“在那里,潜伏在灌木丛中的你很可能会发现一具身体,就像发现一张瓜皮一样!”

一篇评论称其为“凿开的黏液”。就连贡古尔夫妇也觉得这本小说令人作呕:他们对这本小说非常反感,不忍心看那些证据。原因是小说中几乎没有什么是虚构的。1862年夏天,他们离开巴黎,希望乡村的空气能缓解困扰他们的管家罗斯·马林格雷的胸膜炎。从他们还是孩子的时候起,管家罗斯·马林格雷就一直侍候着他们。当她去世时,兄弟俩被发现(通过朱尔斯的情妇,一名助产士)失去了两个孩子-一个死产,另一个在六个月后死亡-这让兄弟们震惊不已,为了减轻痛苦,他们转而酗酒和做爱,用从爱德蒙和朱尔斯那里偷来的钱引诱恋人。

了解这部小说的出处使它更加引人入胜。Germinie不是为两个年轻的文学家做饭和打扫卫生,而是为一位古老的老处女Sempronia de Varandeuil做饭和打扫--这可能是兄弟俩没有注意到Rose的悲痛的地下不在场证明。值得注意的是,当被要求辨认Germinie的身体时,Mlle de Varandeuil并没有逃跑,不像爱德蒙和朱尔斯,当他们发现自己处于她的位置时,就逃跑了。然而,他们坚持认为她有男子气概的程度有点像弗洛伊德式的,Germinie Lacerteux独特的兴奋感部分在于兄弟俩无法控制他们的素材。看着《华尔街日报》,他们似乎甚至都不理解它。在了解了罗斯的真相后,他们写道,在我们的余生中,我们将背负着对整个女性的不信任。当爱德蒙发现自己坐在一辆公共汽车上时,他看到的是:“一个看起来像是刚到巴黎服役的农家小姑娘”--就像小说开头的格尔敏妮一样--他看到的是:

白色帽子里的小饺子。就像一只山羊在柱子上摩擦,或者就像她还在一动不动

世界上最负盛名的文学奖之一安全地以自己的名字命名,或许只是证明了它们的阅读量是多么的少。人们可以想象爱德蒙和朱尔斯一下子就被取消了(我还没有说过任何关于他们的种族主义和反犹太主义的事情)。就在去年,在扬恩·莫伊克斯(Yann Moix)的小说《奥莱恩》(Orléans)被曝光后,贡考尔认为有必要将其排除在外,因为这位作家并不陌生,曾在一份学生论文上发表过反犹图画。(组织者说,这本书不怎么好,但他们肯定不想在社交媒体上被愚弄。)。我们能把艺术和艺术家分开吗?来自剥削的同理心?或者,实际上,是来自他们不光彩的过去的文学奖项?

贡考尔夫妇的英国崇拜者包括阿诺德·班尼特(Arnold Bennett)和安妮塔·布鲁克纳(Anita Brookner),他们的作品在这个旅行连线的世纪里值得深思。在埃里希·奥尔巴哈(Erich Auerbach)1946年的研究“米米西斯:西方文学中现实的再现”(Mimesis:The Present of Reality in Western Wall)中,有一章是关于Germinie Lacerteux的,主要集中在它的对抗性序言(“读者喜欢虚假的小说。这本小说是真实的…。如果它被宰杀了,那又怎么样?当时,由于战后对法国小说的狂热,好奇的本科生可以读到这本书的译本。但它在40年前退出了企鹅经典著作的范围,现在唯一的选择似乎是有点过时的爱德华七世翻译的按需打印版本,在古腾堡计划(Project Gutenberg)上免费提供。

或许我应该申报利益。2008年末,我受邀为一家公司翻译Germinie Lacerteux,这家公司专门出版被遗忘的经典著作,并以明星名字推出的精致小版本出版。这本书将在来年的贡古尔大奖赛上及时出版;肯·洛奇同意写一篇序言。随之而来的是最后期限。他准备好了,封面也准备好了,但翻译不是这样(和我的预告片一样,但那是另一回事)。罗奇不能再逗留了--关于拍摄承诺--还有我长期纠结的翻译--在我点击“发送”(Send)的六个月后,它消失在出版商一系列管理层变动造成的裂缝中(2016年,出版商宣布将萨达姆·侯赛因(Saddam Hussein)的一部中篇小说“权力的战争”(War Of Thrones)重新翻译)。至少,贡古尔一家不会再期待更多了,至少我是这么告诉自己的。

?在这篇文章发表后,有消息称,贡考尔大奖赛的组织者推迟了今年的颁奖典礼,传统上是在11月宣布,这是为了与法国书店“团结一致”,这些书店-最近由于第二次封锁而被迫关闭-将失去预期的销售提振,而不是他们所说的“其他销售平台”。