生活和文学中的横向极权主义

曾经有一个社会,横向极权主义是如此成功,以至于不需要任何国家或机构,来自朋友和邻居的简单社会压力就足以保护一种文化和它的习俗,可能超过4万年。人们甚至可以推测,如果詹姆斯·库克船长没有在澳大利亚上岸,它可能会持续更长时间。这个岛国大陆的土著人民暗示了横向极权主义的力量,因为它是一种能够塑造人们的组织形式,以至于几乎任何可能改变传统世界观和习俗的个人倡议几乎都消失了。澳大利亚原住民不需要把那些打破禁忌或拒绝尊重和遵守传统仪式的人烧死在火刑柱上。他们的同龄人会把他们排除在社区之外,然后他们就会死在沙漠里,这就足够了(例如,参见菲利普·克拉克(Philip Clarke)的《祖先行走的全面人类学历史》(Philip Clarke‘s Complete人类学History Where the祖先,2003))。

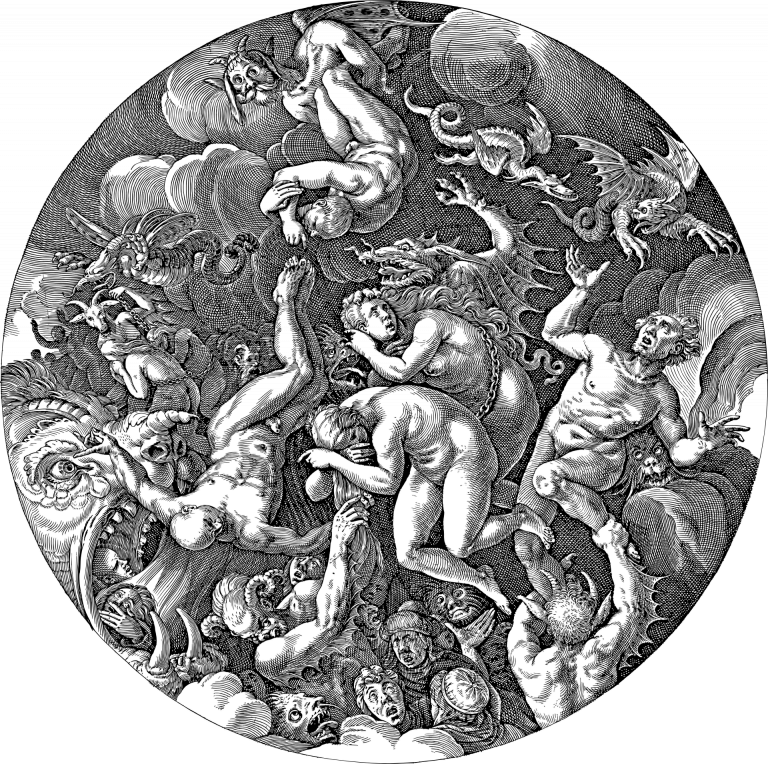

在其他社会,技术更先进,总体上意识形态不那么铁板一块,为了消除背离横向极权规范的意识形态和行为,有必要进行制度性压制。在许多地方,职业化的神职人员很快承担起制定社区法律并确保这些法律得到遵守的责任,使用类似于刑事审判的起诉方式,对被认为是罪恶的行为进行审判。这些罪过被广泛理解为危害社会的罪行,或者更确切地说,是针对维持对个人思想的极权控制的罪行。例如,古希伯来祭司的情况就是这样,他们的判决是由人民通过石块集体执行的,这一事实表明,惩罚不仅仅是一个自上而下执行其意志的当局的责任,也是罪人/犯罪者的邻居和熟人的责任。是社区承担并行使了惩罚的权利。随着时间的推移,国家越来越多地将这一权力据为己有,用垂直秩序取代了早期的水平秩序,最终以法西斯主义和共产主义等现代形式达到顶峰。如今,除了被古巴独裁政权用来谋取自身利益,以及那些渴望在拉美其他西班牙语地区效仿的人,水平极权主义在几乎所有地理位置和文明中都失去了制度力量。这包括澳大利亚,那里的原住民,就像新几内亚的原住民一样,不得不接受现代对个人的尊重,以及至少在理论上的教会、国家和种族的分离。但是,这并不意味着横向极权主义已经成为历史。即使没有一个成熟的制度力量,它的社会表现形式仍然在太多的地方压迫着人们,现代西方世界也不例外。与纵向极权主义形成对比的是,横向极权主义根本不需要统治公共机构才能产生,也不需要摧毁个人,因为它早于这些机构,独立于这些机构而存在。

事实上,横向极权主义也可能在没有制度代理的情况下出现,因为它不需要任何机构来镇压或消除持不同政见者。与这种极权主义作斗争是困难的,因为任何人都可能是它的代理人之一,它的运作方式可能仍然不透明,即使是那些在日常生活中热衷于实践它的人也是如此。横向极权主义是一种极权主义,由特定社区的多数人(或能够左右和操纵多数人的占主导地位的少数人)通过压迫不遵守其不成文规则的其他成员而实行的极权主义。它压迫少数群体,以及那些被视为扰乱或威胁社区作为一个独特和完整实体的同质性的人。在横向极权主义中,外部当局没有必要强加他们的意志,而被压迫者的社区反过来可以反抗他们。由于大多数人(由压迫者及其墨守成规的追随者组成)和少数被压迫的人生活在同一社会层面上,被迫害的人很难依靠其他持不同政见者的团结,因为他们发现自己孤立于实行统一和社会极权统一的不成文法则的广大个人中,被剥夺了权力。

对一些人来说,将这种水平压迫称为“极权主义”似乎有些过头。然而,它对个人和社会造成的后果比垂直极权主义更严重。从一开始,就有数不清的人死于他们的邻居和同胞之手。有多少穆斯林妇女被邻居用石头砸死

在西方文学中,水平极权主义大多被描述在一个单一的背景下:农村,尽管从古代到当代知识分子经常将农村生活理想化,他们似乎无法摆脱高尚的野蛮刻板印象,或者更确切地说,是善良农民的刻板印象,这主要源于让-雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)被广泛阅读并模仿的小说《朱莉,或新赫洛伊丝》(Julie,or the New Heloise)(1761年)。传统的欧洲村庄及其压抑的机械团结主要(几乎完全)出现在主要写于1850年至1960年之间的现实主义叙事中。当时,进步实证主义者和马克思主义者都意识到,如果不打破主导着农村最传统地区的惯性和对变革的抵制,现代化和发展将是不可能的。通过这种方式,这些作家与传统封闭社会的捍卫者发生了冲突,在这些社会中,人们不会质疑礼仪、古老的宗教作为与每个人的意识密切相关的集体现象,也不质疑习俗的父权制性质,也不质疑一群农民作为民族精神储存库的民族纯洁性,不像城市里忘恩负义的陌生人。在现代国家及其法律的行动越来越深入到农村的背景下,城市的影响以进步的自由和思想和习俗的多样性而闻名,农村反乌托邦的作者知道如何使用富有表现力的现实主义来叙述村民如何对那些他们认为与受到自由个人主义和最新资本主义组织威胁的机械团结背道而驰的人采取集体镇压的方式。

值得一提的是,奥诺雷·德·巴尔扎克(Honoréde Balzac)的法国小说《农民》(Les Paysans[The Peasantry],1855)讲述了一个富有的局外人购买并搬进一座豪宅和相应的农业庄园,最终由于富人和穷人反对他的存在和从事生产活动而不得不离开的故事。西班牙作家文森特·布拉斯科·伊巴涅斯(Vicente Blasco Ibáñez)在《La Barraca[The Cabin](1898年)》一书中讲述了类似的集体反应。在这部小说中,一个非常贫穷的家庭为了生存,搬进了一个被村子里的人宣布为禁区的小农场。在邻居烧毁农舍后,他们最终被迫离开。在瑞士,吉安·丰塔纳(Gian Fontana)在“瓦尔代市长”(The Mayer of Valdei,1935)中还展示了乡村人民的仇外心理如何以狂热的方式捍卫社区的同质化,以至于他们宁愿摧毁自己的家园,也不愿向世界开放:在这部罗曼什中篇小说中,吉普赛家庭租来的房子被纵火蔓延,最终烧毁了整个村庄。在意大利和罗马尼亚,乔瓦尼·维尔加(Giovanni Verga)的故事--标题为《自由》(Libert Ka)(1882年)和利维·雷布雷亚努(Liviu Rebreanu)的小说《RăScoala》(1932年)--不仅仅是两个农民起义故事的例子。在这两种情况下,群众的盲目暴力说明了村庄机械团结的本能特征,表现为针对房东和他们的行政人员的非理性(和适得其反的)集体暴力,他们在社区中被视为局外人。作为局外人,他们必须带着类似于穷人的愤怒被赶出社区,穷人因为他们的外表而被从社会的怀抱中带走。例如,菲亚略·德·阿尔梅达(Fialho De Almeida)的葡萄牙短篇小说《矮人》(O Anão)(1893年)中的侏儒就是这样的例子。在另一些例子中,他们可能会因为自己的行为而成为局外人,比如维克多·卡塔拉(Victor Catalka)的《Idil·li Xorc》(1902年)中的老年人物,他们因为结婚年龄太早而在加泰罗尼亚的一个村庄被石头砸死。在这些现实主义的例子中,人们可以加上弗里德里希·杜伦马特(Friedrich Dürrenmatt)的戏剧《Der Besuch der alten Dame](1956),它展示了在一个给定的社区内,外部因素如何煽动和利用水平极权主义,以消灭某些人。值得一提的是,雪莉·杰克逊(Shirley Jackson)的“彩票”(The Lottery,1948;收录于The Lottery,或詹姆斯·哈里斯历险记,1949),以及多萝西·K·海恩斯(Dorothy K.Haynes)的“完全融合”(Full Integrated),它写于1949年左右,出版于1976年。前者是一个高超的哥特式寓言,讲述了机械团结社会中集体正义的牺牲性质。后者也是一个寓言,这一次是一个封闭和相互联系的农村社区排斥外来者,外来者只能以当地人吃人的食物的形式融入其中。

莫的这些经典作品