对于研究冠状病毒的专家来说,这是一个严峻的辩护

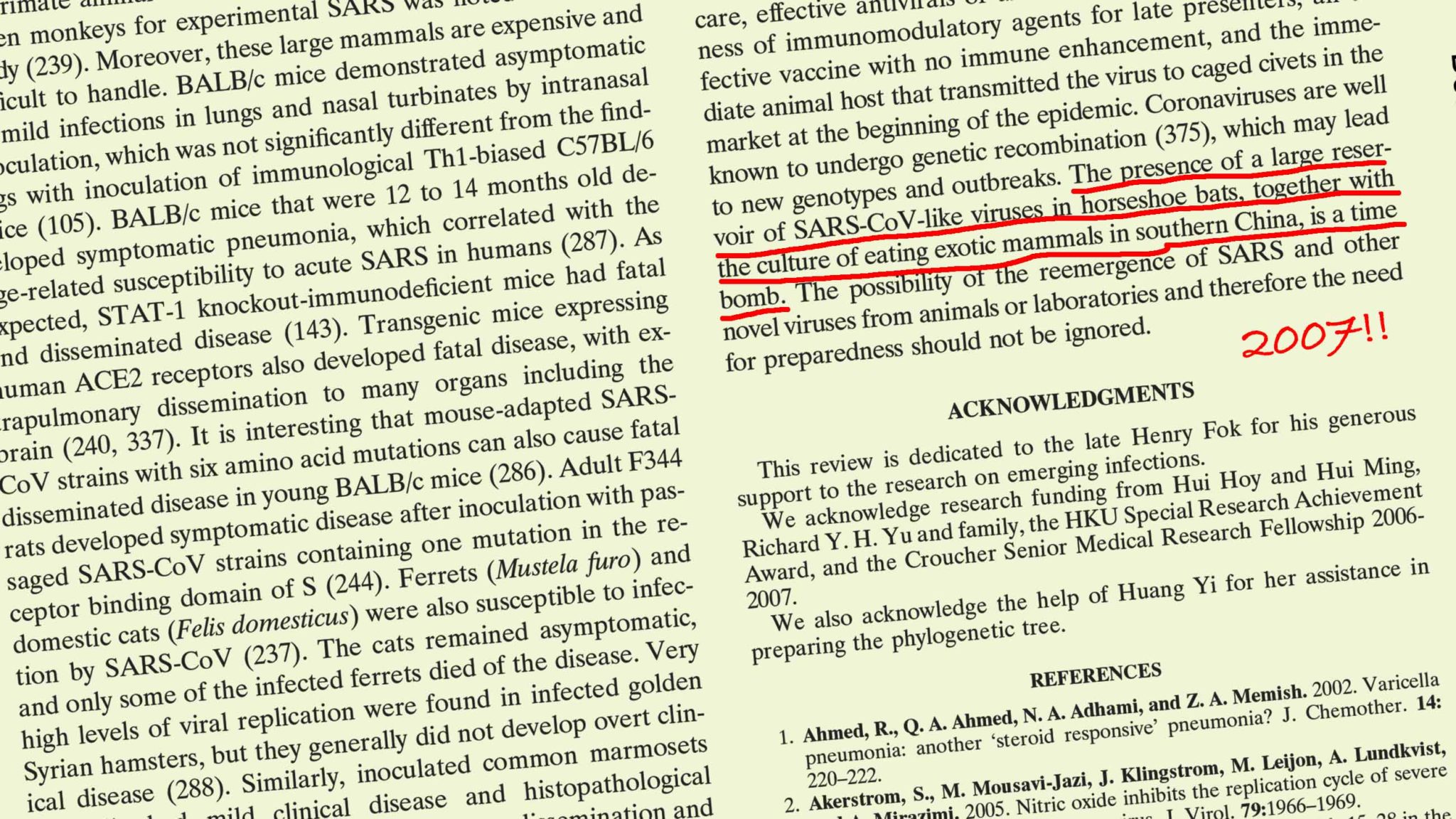

现在人们可以在2007年10月发表在“临床微生物学评论”杂志上的一篇研究论文的结尾处发现这句预言的话:“马蹄蝠体内存在大量类似SARS-CoV的病毒,加上中国南方吃外来动物的文化,这是一枚定时炸弹。”

这一警告是在近13年前发出的,也是在令人担忧的第一波严重急性呼吸综合征(SARS)导致全球近800人死亡四年多之后发出的。它是最早预测到像SARS-CoV-2这样的病毒出现的时间之一。SARS-CoV-2是目前新冠肺炎疫情背后的病毒。

事实上,一场迫在眉睫、更致命的冠状病毒大流行的证据多年来一直在积累,但专门研究冠状病毒的专家-尤其是在鸟类和哺乳动物中发现的一大类病原体-可能会从其他哺乳动物传染给人类,并导致不同程度的疾病-他们很难让更广泛的受众相信这种风险。由于受到怀疑和资金不一致的困扰,这些冠状病毒研究人员表示,他们在开发SARS的治疗方法和疫苗方面受到阻碍-其中许多本来可以在当前的危机中有所帮助。加州大学欧文分校的病毒学家迈克尔·布赫迈尔(Michael Buchmeier)表示,我们关于SARS的大部分知识现在都可以应用。“这些病毒太相似了。”

然而,这些课程被推迟了很久-部分原因是预测下一次大流行是一件困难的事情,而且对传染病预防的支持正转向其他地方。SARS及其致命得多的冠状病毒表亲中东呼吸综合征(MERS)都被认为是威胁。但其他冠状病毒会导致普通感冒,甚至SARS和MERS的爆发都在不到一年的时间里就烟消云散了。当这些疾病病例减少时,公共卫生响应人员转向了其他病毒紧急情况,如埃博拉和寨卡病毒,冠状病毒研究资金大幅下降。

这让许多一直在研究SARS疗法的研究人员承担了责任-尽管世界各地的实验室都在报告不祥的发现:他们发现,蝙蝠中的一些类似SARS的冠状病毒距离能够感染人类细胞只有几个简单的突变。

当然,世界是否应该听从冠状病毒专家的警告是一个事后诸葛亮的问题。但是,对于一些专家来说,他们的业务是在潜在病原体蔓延到人类人口之前寻找它们,没有为冠状病毒爆发做好准备的多年时间被悲惨地浪费了-这是错误的,也是不必要的。

总部位于纽约的非营利组织生态健康联盟(EcoHealth Alliance)的主席彼得·达萨克(Peter Daszak)表示:“SARS之后,我们与中国同事合作,在那里开展了针对冠状病毒的实地工作。”该联盟参与了一项由联邦政府资助的更大规模的行动,名为“预测”(Forect),目的是在包括中国在内的31个国家的野生动物中寻找新的大流行病毒。去年秋天,就在SARS-CoV-2疫情爆发之前,这一努力被著名地取消了资金。

“但我们是唯一一组西方科学家,”Daszak补充说。“面对如此明显和紧迫的危险,我们怎么可能是唯一寻找这些病毒的人呢?”

冠状病毒研究社区一直是规模小、友好和互动的。布赫迈尔说:“这是病毒学道路尽头的死胡同。”布赫迈尔自1980年以来一直在研究冠状病毒。科学家们被一个共同的魅力所吸引:冠状病毒进化出一种策略,在复制过程中保护自己免受遗传错误的影响,这与微生物世界中的任何其他病毒都不同。

它们可能会在某些动物物种中引起致命性感染,特别是在猫和猪身上。但德国汉诺威新发感染和人畜共患病研究中心的创始主任阿尔伯特·奥斯特豪斯(Albert Osterhaus)说,长期以来,它们在人类医学中的名声一直是“只会导致轻微疾病的脆弱病毒”之一。因此,当SARS在2002年底出现时,他补充说,最初“医学界普遍不相信冠状病毒会成为如此大规模爆发的基础。”

随着疫情的蔓延,大量新的研究人员涌入这一领域。发放了更多的赠款,资金开始攀升。“每个人都想知道病毒是从哪里来的,”北卡罗来纳大学吉林斯公共卫生学院的微生物学家拉尔夫·巴里奇(Ralph Baric)说。初步调查结果表明,野生果子狸和浣熊狗在中国市场上分别作为肉类和兽皮出售。后来有证据表明,马蹄蝠是最初的感染源。一些研究人员在SARS之前的职业生涯是以基础冠状病毒生物学为基础的,他们开始研究疗法和疫苗-他们在几年的时间里取得了稳步的进展。

但在从2002年的低点28个增加到2008年的峰值103个之后,由美国国立卫生研究院资助的冠状病毒研究的拨款数量陷入了混乱。宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院(University of Pennsylvania‘s Perelman School of Medicine)病毒学家苏珊·R·韦斯(Susan R.Weiss)说,“人们也走了。”“他们冲进来,又冲出去。”

可以肯定的是,一些研究人员使用更大的、多名研究人员拨款的工作保留了他们的支持。例如,巴里克和他在范德比尔特大学的合作者马克·丹尼森保留了他们的资金,并继续重新使用瑞德韦尔,该药最初是为了治疗丙型肝炎而开发的,但现在是新冠肺炎第一个被批准用于紧急用途的药物。

但据位于伍斯特的俄亥俄州立大学病毒学家和粘膜免疫学家琳达·赛义夫(Linda Saif)称,资金减少阻碍了不属于这些较大财团的个人调查人员。开发疫苗和疗法的制药公司也缩减了冠状病毒的研究,在SARS爆发后的短短几年内,美国和海外的公共卫生资助机构“不再将冠状病毒视为与其他疾病相比的高度公共健康威胁,”赛义夫在给UnDark的电子邮件中写道。

赛义夫本人一直在研究给感染冠状病毒的猪服用类固醇的呼吸后果,这些猪的症状与SARS患者的症状相似。在冠状病毒被认为不是重要的人类病原体之后,“很难获得资金来维持这一领域的发展,”她说。另一位受到类似影响的研究人员是坦佩亚利桑那州立大学的病毒学家布伦达·霍格(Brenda Hogue)。霍格曾致力于冠状病毒的研究,专注于驱动它们组装的蛋白质机制。在SARS之后,她和她的同事们将部分注意力转向了开发疫苗。但当2008年资金减少时,疫苗就陷入了悬而未决的境地,“我们把我们的努力投向了其他方向,”霍格说。

尽管2012年MERS爆发后,对冠状病毒研究的支持有所增加,但这种增长是短暂的。由于疫情迅速得到控制,这种疾病没有引起更广泛的关注,赠款机会进一步减少。

过去,就在药品和疫苗的资金枯竭之际,有证据表明,野生动物中潜伏着的其他冠状病毒威胁只会变得更加强烈。多年来,科学家们一直在蝙蝠和其他动物身上发现与SARS疫情背后的病毒相似的病毒株。但序列数据有其局限性。为了证明病毒确实对人类有害,科学家们需要分离和培养这种微生物,并在实验室里证明它可以感染人类细胞。冠状病毒通过使用其表面突起的刺突蛋白与其目标猎物上的受体结合来启动感染。SARS-CoV使用其刺突蛋白与一种名为ACE2的特定受体结合,该受体通常有助于调节血压。

然而,十年过去了,研究人员才能证明自然界中还有其他类似SARS的病毒也与ACE2结合。证据来自武汉病毒学研究所的一个团队,他们是第一个从马蹄蝠中分离出类似SARS的病毒的团队。在病毒学家郑李石的带领下,武汉团队在2013年报告称,这种名为WIV1的特殊病毒与果子狸和人类细胞中的ACE2结合,然后在它们内部高效复制。“那是个危险信号,”赛义夫说。早些时候的证据表明,与这些蝙蝠的直接接触可能会导致病毒在人类身上蔓延。“现在有证据证明了这一点。”

蝙蝠被困在云南省省会昆明的一个山洞里。在同一个群体中,至少还有7种类似SARS的病毒存在,这使得研究人员推测蝙蝠冠状病毒“仍然是对公共健康的重大全球威胁”,这使得研究人员猜测,蝙蝠冠状病毒“仍然是对公共健康的重大威胁”。

除了培养WIV1,武汉团队还对蝙蝠粪便中的另外两种类似SARS的菌株进行了测序,其中包括一种名为SHC014的菌株。他们没有培养这种微生物,但巴里克和他的同事们确实通过一项实验探索了它的感染潜力:他们通过将来自SHC014的刺突蛋白附着到一种先前适应在老鼠身上生长的类SARS病毒的遗传骨干上,创造了一种杂交微生物。这种实验室制造的微生物被称为嵌合体-一种含有多种基因型细胞的有机体-与ACE2结合并感染人类细胞没有任何问题。巴里克的研究小组得出结论,与WIV1一样,任何配备了SHC014尖峰的类似SARS的病毒都可能对人类构成跨物种的威胁。

目前流传的一些阴谋论声称,一个嵌合体可能是从武汉病毒学研究所的高安全实验室逃出来的,并导致了Covid-19-1,巴里克承认这项研究的风险性质。“一般来说,我们不知道任何蝙蝠病毒或嵌合体的传播性或毒性潜力,”巴里克在一封电子邮件中说。因此,最好将它们保存在生物安全3级实验室条件下,并与它们一起工作,以最大限度地提高安全性。“