Covid 19:政治的终结?

当谈到关于后Covid未来的专栏文章时,已经有两种陈词滥调了。其中一个是显而易见的:大流行“改变了一切”的说法。从金融科技到品牌再到政治,许多领域的分析师都将当前的危机视为千禧年的时刻。一些人甚至声称,它最终将迎来技术乌托邦几十年来一直预测的后人文主义时代。

除了急于将这场大流行视为与过去的突然决裂之外,将这些想法团结在一起的是第二个陈词滥调。这是一种深刻的乐观感。通读一下关于冠状病毒之后我们的世界会是什么样子的预言,你会发现事情会变得多么美好。各国政府最终将解决气候变化问题。所有人的人权都将得到保障。我们将最终摆脱人体的枷锁。

为了平衡利益,请允许我提供另一种观点。在这个过程中,与其说病毒预示着乌托邦,不如说它加速了一个长达十年的过程,在这个过程中,个人失去了与社会的联系,而我们所知的政治--在这个过程中也不复存在。请耐心听我说。因为这是件大事。

首先,让我们更深入地了解一下人们对后Covid时代的未来所表现出的乐观情绪。从表面上看,关于病毒传播后我们的世界将是什么样子的观点出现了爆炸性的增长。也有一些人试图分析该病毒更深层次、更具哲理性的影响。其中一个最好的例子来自马里奥·加布里埃莱(Mario Gabriele)在最近为TechCrunch撰写的一篇文章中。

加布里埃尔相当有说服力地认为,新冠肺炎危机极大地加速了向后人文主义的转变。简而言之,后人文主义挑战人类目前或未来是道德世界的唯一代理人的观念。后人文主义者认为,在我们以技术为中介的未来,将世界理解为道德等级,并将人类置于道德等级的顶端,将不再有意义。

在新冠肺炎的背景下,加布里埃尔认为,现在“后人类时代正在认真开始。”他指出,世界各地实施的封锁和就地避难令导致在线活动大幅增加,有时是在令人惊讶的平台上。任天堂见证了数百万人使用动物穿越游戏进行社交、交易虚拟资产以及主持婚礼和会议,而特拉维斯·斯科特在堡垒之夜内部的超现实表演吸引了1230万并发观看和2770万独立参与者。

阅读这篇文章(我建议你应该这样做),你就会发现,对于加布里埃尔来说,这场革命无疑是病毒的积极影响之一。他说,我们的肉体就像操作系统一样优化,当爱摆脱它的肉体时,新的机会就会出现。人类将在自我表达的新模式中找到意义,发现工作之外的目标(或重新分类工作的意义),[并]重新设计[他们的]身体极限。

加布里埃尔和他的乌托邦同伴设想的后人类社会有两个主要问题。其一是,考虑到当今监控系统的盛行和强大,他的后人类超人都不会有私人生活。第二个问题,也是同一枚硬币的另一面,是没有人会有政治生活。

让我们先把缺乏私生活放在首位。作为一名网络安全分析师,我不禁觉得,后人文主义支持者所预言的那种激进自由是非常过时的。它似乎属于网络的早期,当时我们中的许多人认为我们正在创造一个独特的自由和开放的空间,而不是今天的网络,今天的网络可以说是历史上最复杂的监控工具。

情况变得更糟了。即使我们可以关闭追踪我们每一次点击的庞大的国家监视装置,我们也不会不被发现。在过去30年的大部分时间里,网络安全专业人士一直在与黑客进行军备竞赛,但有一件事是分析师们没有告诉你的:他们正在失败。

这些双重威胁的不幸结果是,目前无法想象公民能够实现其人权隐私权的后人类未来。但是,尽管这可能很糟糕,但与一个更大的问题相比,它就相形见绌了:我们所知的政治终结。

听我解释。从亚里士多德(Aritstotle)到卡尔·波普尔(Karl Popper)再到汉娜·阿伦特(Hannah Arendt),西方政治制度的一长串学者都认为公共领域是民主正常运作的必要组成部分。他们认为,如果没有能力与我们的同胞进行自由讨论,民主(和我们所知的政治)就会消亡。

我认为,这正是后人文主义所代表的。尽管这一概念的支持者指出,许多在线平台明确鼓励政治辩论,但他们没有认识到这一论点中的致命缺陷:组成这些“微政治”的“公民”是自我选择的。换句话说,在年轻一代的生活中占如此大一部分的那种“利益共同体”并不是公共领域所表现出来的,而是相反的。

你不必找很远的地方就能找到这方面的证据。加布里埃尔甚至承认,在许多这样的社区里,“我们正在展示我们天性的更阴暗的一面”(…。一些人在动物穿越网站上欺凌和折磨他们认为丑陋的村民。“。但这种分裂的政治影响远不止这种欺凌行为。后人文主义者拥护的那种微型社区是政治极端主义和两极分化的主要催化剂。

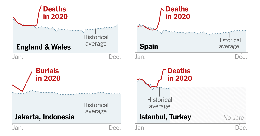

当然,具有巨大讽刺意味的是,它可能是一场世界性的大流行,最终将我们的社会分裂为狭小的、孤立的、利益集团。新冠肺炎的经历几乎影响了每个州的每一位公民,在这样一个越来越罕见的团结事件的世界里。但到目前为止,这种病毒最可怕的结果是,关于它的辩论在数千个在线平台上四分五裂,同时有关它的阴谋论也很流行。

如果这是对我们后人类未来的一瞥,请原谅我现在想要保持人类的形象。