为什么虚拟会议感觉如此怪异?

对于杰里米和他的工程师团队来说,这是德克萨斯州休斯顿的早晨,在罗马尼亚布加勒斯特以北的一个小镇上,几乎是傍晚,科斯塔和他的团队都坐下来参加2011年的电话会议。

当杰里米意识到休斯顿的团队一直在对他们正在工作的石油工厂设计中的泵的数量做出错误的假设时,他们已经进入了会议议程的第四项。

作为一名观察它们的人类学家,我意识到这是一个巨大的、无定论的问题。关于谁知道什么,什么信息在哪里,有太多的模棱两可。这些差距至少导致了一次严重的误解。

在2008年前,这个团队的每个人都共用一间办公室。图纸被保存在班房里,员工们来来往往地检查同一版本的设计。知道水泵的数量是不费吹灰之力的。当时,信息在办公室里很容易流动,当新工程师加入团队时,他们只需在一天的正常过程中观察事情就能学到很多东西。

新冠肺炎的流行意味着更多的人,像这些工程师一样,通过电脑屏幕从事复杂的工作。五年前,在“制造、咨询、专业、科学和技术领域”,约有三分之一的组织有员工远程工作;现在,美国几乎一半的员工都实现了远程办公。

远程视频通信的操作指南倾向于关注技术问题、外观(如一个人的衣服和头发)、照明、背景,以及如何处理“家”空间内的干扰和特殊情况:狗吠或孩子敲门。但关于这种交流,还有更多要说的。

作为一名语言人类学家,自从20世纪90年代末网络摄像头首次广泛使用以来,我一直对技术中介的互动感兴趣;我在2016年写了一本关于它的书。我能理解为什么今天的人们会带着一些讽刺的口吻说,尽管技术给人们带来了巨大的希望,让人们保持联系,同时安全地远离伤害,但他们正在经历孤立、疲惫、感觉被排除在圈子之外,以及缺乏社区的意想不到的失望。

杰里米和科斯塔是我最近关于远程通信研究的一部分。2008年至2011年,我对他们的团队进行了研究,而他们在偏远地区设计了最先进的石油加工厂,2016年和2017年又一次。虽然这个项目的一些成员共享一个办公室,但团队中的专业知识分布在至少两个大洲的30到50人之间。

像今天的许多人一样,杰里米和科斯塔依靠电子邮件发送文件、批评和分配任务。他们每周都会召开电话会议:既有讨论行动项目的音频电话,也有审查他们正在创建的模型并对其进行更改的视频电话。

在我见到工程师并了解他们的工作生活之前,这些公司的经理告诉我,他们期望从在线国际合作中获得的经济收益并没有实现。这在一定程度上是由于一个分散在各地的团队增加了管理成本。

但还有什么在起作用呢?早些时候,我曾听到许多工程师将文化描述为可能决定虚拟工程团队成败的一个因素-词汇,以及未陈述的假设和程序,可能会因地而异。我知道,这是一个经常被低估的问题。

从工程师们在我们的介绍性会议上所说的事情来看,我认为这些文化差异,加上像时区这样困难的后勤工作,将是他们工作如此具有挑战性的原因,也是回答杰里米有些恼火的问题的关键,“为什么他们就是不知道该怎么做呢?”但我说得不对。

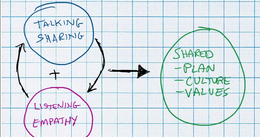

事实证明,导致挫折感和不得不重新做事情的一个很大原因是失去了对任何团队和任何互动都至关重要的两种形式的知识:非语言沟通和外围参与。大多数人几乎没有考虑过这类交流-它们直到最近才成为在线职场调查的热门话题。

我们这些在家工作的人正经历着相当剧烈的变化,社会学家欧文·高夫曼(Erving Goffman)在他20世纪60年代的书籍和文章中恰如其分地将其描述为“专注的互动”。

戈夫曼所指的不仅仅是互动中的语言交流,而是视觉的关键作用。对他来说,细微的一瞥不是无关紧要的细节。正如他所说,我们每个人都注意到别人是如何体验我们的。此外,每个人都可以看到他们正在以某种方式被其他人体验,每个人“都可以看到他已经看到了这一点”。

通过这个绕口令,戈夫曼了解到了人类相互关注的动态、互惠的方式。我们用看到的东西来决定如何反应和下一步做什么,甚至预测某人未来的行为,这种观点可以包括相当多的人。我们关注和承认对方的方式有一种优雅的经济性;它发生在我们关注其他事情的时候。

在工作中看到人并观察他们,观察我们的能力为团队工作的许多重要部分建立了一个框架。它帮助我们建立信任,获得承诺,确认理解和共识,或者理解情绪状态。戈夫曼以人类学家的眼光观察人类互动的细节。

大多数人意识到,在从办公室过渡到在线远程设置的过程中,我们错过了关于我们所依赖的人的关键信息,而这些人正是我们完成工作所依赖的。这就是为什么它经常被认为是一种不太令人满意、更令人精疲力竭的工作形式的部分原因。即使在当今技术成熟的情况下,我们通常至少有一些人的面孔有很好的视觉信息,但我们没有像我们习惯的那样从面对面的互动中获得那么多的信息。

用戈夫曼的话说,我们失去了观察别人观察我们的能力,因为我们经常不知道他们的目光指向哪里。(他们在看自己的屏幕,而不是我们。)。

通过我们的身体传递的知识-通常被称为非语言交流-很少被认真对待。首先,这是它的名字。当我们给某件事贴上不是什么的标签时,我们对理解它能有多认真呢?大学里没有专门研究非语言交流或具体交流的部门,很少有传播学书籍认为这是粗略的讨论。

我们缺乏丰富的词汇来描述这一重要类型的交流,就像我们通过语言学的学术界所拥有的语言输出一样。然而,人类学家、肢体语言学者雷·伯德韦尔(Ray Birdwell)在20世纪40年代和50年代是最早认真研究非语言行为的人之一,他估计,“面部表情、手势、姿势和步态,以及可见的手臂和其他身体动作”构成了对话的社会意义的65-70%。

身体在谈话中说话和倾听都是很有表现力的。我们知道这一点。它们发出关于情绪状态、态度、对一个话题的立场、人们是困惑还是跟上、是兴奋还是无聊、他们对我们的想法有何反应,以及许多其他使合作成为可能的事情的信号。但是,具有讽刺意味的是,许多在线导游建议我们克制手势,甚至促进上半身静止不动。在许多情况下,人们会关闭摄像头或使用纯音频技术。

一天,我在观察休斯顿和罗马尼亚工程师之间的音频电话会议。主题是改变平台支持的设计。他们显然都达成了一致意见。

“他很难打扰!”休斯顿的鲍勃笑着说。然后,他代表杰里米进行了干预。“等一下。杰里米想说点什么。“

许多在线工作者现在正经历着人们如何在同一时间开始交谈,然后道歉,然后又开始同时交谈。人们在说话时犹豫不决,因为他们不想陷入这种尴尬的舞蹈中。

大多数人从来没有想过轮流或如何使用自己或他人的眼睛凝视和点头来促进轻松的对话。那些研究转弯的瞬间计时和节奏协调的人,就像对话分析师一样,描述了这些瞬间信号是如何工作的-就是戈夫曼所说的那些信号,从凝视到身体的倾斜。人们甚至会注意到,如果有人想要在不打扰其他人的情况下出价,他们是否做了某种吸气。这些都是信号,尽管我们有高分辨率的屏幕,但在网上还不容易接收到。

工程师们告诉我,他们经常不能协调对话中“简单”的话轮转换动作,这是他们以前从未经历过的失败,他们对此感到非常沮丧,以至于他们想要设计一个特殊的话轮转换按钮-一种技术版本的指挥棒。

工程师们经历的第二个重大损失是语言人类学家所说的“边缘参与”,这一概念最早是由那些研究学习理论的人提出的。

“外围”这个词表示它的地位降低了(就像非语言中的“非”),但它实际上是职业环境中最重要的方面之一。外围参与在指导和培养包容性以及确保团队成员站在同一立场方面尤其重要。

在我担任研究员的一家国际研究所,我们寻找咖啡、茶和奇怪的生日蛋糕残留物的房间被重新命名为微型会议室(门上挂着一个牌子,上面写着这一点)。这是对在那里进行的许多重要交流的承认,包括以专业学习为特征的一对一密集指导,尽管人们表面上“只是”喝咖啡。

当一个职业的新手从外围参与者转变为正式参与者时,他们会开发出“谁知道是什么”的知识目录。但是,在转移到依赖于在线交流的工作环境后,正如他们所说的那样,工程师们不得不“追逐知识”。

在美国与工程师一起远程工作的工程师说,“我们怀念走廊的东西。”安德烈告诉我,当他在休斯顿度过一段时间时,他能够建立起一幅“谁知道是什么”的心理地图。当他回到罗马尼亚时,地图很快就过时了。

在当前的大流行中,促进工人互动的努力必须重新进行。新冠肺炎之前的许多办公室都挤满了偶然会面的空间,不仅有丰富的语言线索,还有丰富的感官和语境线索。长期以来,工人们一直认为这些都是理所当然的。现在是承认他们的时候了,不仅要承认他们的缺席,还要承认他们的重要性。

我是研究人类互动的人类学家,不是IT开发人员,但我可以看到,有学者和公司在追逐技术解决方案:以饮水机和走廊命名的通信工具旨在促进外围通信,增强的视频或虚拟现实投影旨在让人们感觉到他们真的与他人在一起。

一些开发人员提出了一种压敏椅子来记录我们是如何移动身体的,将这些移动与感兴趣或不感兴趣的迹象联系起来。其他项目已经表明,使用手势的化身可以提高工作协作中的参与度和沟通能力-即使这些手势只是由用户意外触发的。

这些发展中的许多都承认,除非我们牢记人类的教训,否则技术不会实现我们想要的目标。毕竟,交流是关于人的-不仅仅是我们的语言,还有我们的手势、感觉和思维导图。但要将所有这些融入到更有成就感和更有效的虚拟工作中,还有很长的路要走。*所有受访者姓名均已更改,以保障市民私隐。