高雅的尼安德特人

八十年代末,12 岁的布鲁诺·科瓦尔切夫斯基 (Bruno Kowalczewski) 和他的父亲在法国南部的阿韦龙山谷 (Aveyron Valley) 徒步旅行,当时他们惊讶地感到一阵微风从山坡吹出。在古老的碎石下。布鲁诺开始清理岩石,看看另一边是什么。经过三年的挖掘,1990 年 2 月,Kowalczewskis 和当地探洞俱乐部的成员闯入了一条很长一段时间没有人参观过的深通道。钟乳石从天花板上垂下来。石笋从地上爬起来。他们悄悄进入,发现旧的动物骨头、熊活动的痕迹、一些静止的水池。然后,在山内 1,102 英尺处,他们到达了一个他们从未见过的地方;通道通向一个密室,其中心有两个巨大的圆环,由数百个石笋组成。它们被故意分解,有时在小火中上釉,并像无穷大的标志一样排列:∞ Kowalczewskis 知道他们发现了一些非凡的东西,并联系了考古学家 Francois Rouzaud,后者通过对烧焦的熊骨进行碳测年,建议该地点大约有 47,600 年的历史——如此古老以至于它正在推动碳测年的极限,而碳测年的准确度只能达到 50,000 年。一位作家建议,他们发现的环可能是恒星的地图。但这个启示的时代很快就结束了,因为在 1999 年 4 月,在引导同事通过附近的岩溶网络时,鲁扎德心脏病发作并死亡。就这样,对布鲁尼克尔洞穴的调查戛然而止。直到最近——当比利时皇家自然科学研究所的一名雇员、终身洞穴探险者索菲·韦尔海登 (Sophie Verheyden) 碰巧从附近城堡的展览中了解到这个洞穴时——人们才进一步探索了这个洞穴的奥秘。 Verheyden 想知道:为什么没有人确定破碎的石笋的年代?她获得了这样做的许可,并在 2013 年发现自己在布鲁诺·科瓦尔切夫斯基 (Bruno Kowalczewski) 的隧道中横着走。 “我不是很大,”她回忆说,“我不得不一只手放在我面前,一只手放在后面才能通过。即使没有结构,这也有点神奇。” Verheyden 及其同事使用铀系列测年法更确定地将这些环确定在大约 176,500 年前——比迄今发现的任何洞穴壁画都早大约 130,000 年。这意味着这些戒指不可能是我们智人制造的,因为我们大约在 50,000 年前才到达欧洲。当我们最终到达那里时,我们可能已经发现它隐藏的地方和庇护所充满了已经数万年历史的艺术品的光环。 Bruno Kowalczewski 在山下的这个室内画廊中发现的是尼安德特人理查德塞拉或罗伯特史密森的早期杰作。一个表达的空间,或仪式,或两者兼而有之。丽贝卡·拉格·赛克斯 (Rebecca Wragg Sykes) 在她最近出版的书中描述了这个洞穴,Kindred 综合了尼安德特人的最新发现,她写道:“在规模和视野方面都具有里程碑意义,这是第一个伟大的艺术项目,同时也确实很奇怪,就像原版一样wyrd的意思:改变命运的力量。再过 160,000 年,古人类可能再也没有制造过类似的东西,而那些堆积如山的石笋圈背后的‘为什么’在黑暗中消失了。”正如 Kindred 所示,尼安德特人的文化和仪式才刚刚开始显现。数千代以前,尼安德特人、欧洲海德堡人及其祖先、印度尼西亚人弗洛勒斯人(也被称为“霍比特人”)、亚洲吕宋人、非洲纳莱迪人、罗得西亚人、厄加斯特人和其他现已灭绝的人类祖先在森林中沙沙作响。因为他们生活得太久了,他们生活的细节已经丢失,我们早就认为这些前辈是原始的。但是布鲁尼克尔之戒表明,就我们所见,古代人类文化有某种超越的渴望,希望在地球上留下印记;并且我们的审美感源自我们的血统深处。

布鲁尼克尔是一个异常。到目前为止,还没有其他类似的结构出现。幸运的是,尼安德特人留下了其他更微妙的文化痕迹,为他们可能形成的各种关系和社会提供了线索。迄今为止发现的最完整的尼安德特人骨骼于 1908 年在距离布鲁尼克尔 80 英里的小镇勒穆斯蒂埃发现。正如 Wragg Sykes 所描述的那样,一天下午,法国人 Jean Leysalles 在挖掘一处岩石掩体时撞到了一根粗大的小腿骨。在接下来的几天里,他发现了更多的骨头,最终,在一个下雨的晚上,一个破碎的少年头骨:一个男孩,可能在 11 到 15 岁之间,与布鲁诺·科瓦尔切夫斯基 (Bruno Kowalczewski) 在清理隧道时的年龄相同。几十年来,Le Moustier 1 的骨架一直在柏林民族志博物馆展出,但在第二次世界大战期间,它的头骨被藏在柏林动物园的一个掩体中,后来被红军洗劫一空,并被运上火车到莫斯科。其余的骨架被留在博物馆里,在一次轰炸中被炸毁,而 Le Moustier 1 的零散部件直到 1991 年柏林墙倒塌后才重新组装。但是当他重新组合在一起时,他身上的一些东西变得明显起来,一种以前没有人注意到的东西。我们从幸存的照片和日记中得知,这个男孩被发现时身体异常、紊乱:他的头骨面朝下向后倾斜,下颌微开,略有分离,表现出一种狂喜的表情。但现代分析表明,他的整个头都被剥光了,肉被撕掉了,舌头被拔掉了,下巴被砍掉了,可能还遭到殴打。他右股骨的肉也被切除了。然而,他的身体部位并没有散落。他的头骨和下巴被发现在一起,他的脸直接压在一块大石头上,这表明他可能已经被埋葬了。没有明确的证据表明 Le Moustier 1 被谋杀了——只是他的头在死后被屠杀了,而其他可以制作更明显餐点的身体部位则没有。 Wragg Sykes 认为这些可能是原始丧葬仪式的路标。在 Kindred 中,她将这与我们的近亲倭黑猩猩的例子进行了比较,他们写道家庭群体哀悼:“在一种情况下,在婴儿自然死亡后,这群人花了一整个上午的时间吃掉大部分尸体,然后母亲被带走了她背上的残骸。”她继续深入探讨其他骨骼发现的奥秘。例如,最完整的尼安德特人头骨是在克罗地亚拥有 13 万年历史的克拉皮纳考古遗址发现的。它的标志是一排 35 个短的、大部分平行的切口,从前额上延伸到头骨的后部。它们不符合任何已知的屠宰模式,也没有在其他人类头骨上发现任何等效的模式。但是在其他地方的尼安德特人遗址发现了更短的序列:来自克里米亚 Zaskalnaya 的乌鸦骨上有七个凹口,以及来自 Haute-Loire 的 Les Pradelles 的鬣狗骨上有九个切口和八个小破折号。这些可能是原始艺术品的形式,也可能是早期的交流形式。无论它们意味着什么,这 35 个切割是有史以来发现的最长的尼安德特人密码序列。在动物遗骸上也发现了微弱的符号痕迹。在南欧的多个尼安德特人遗址,考古学家发现了截断的爪子,它们可能被当作装饰品或护身符珍藏。一个多世纪前,人们在卡普里纳附近发现了白尾鹰的 8 只爪子——欧洲和亚洲大部分地区最大的鹰,翼展达 8 英尺。 2015 年,有人提议将它们作为项链的一部分。 2020 年,在其中一个爪子上发现了一种由红色和黄色矿物、木炭和粘土混合而成的颜料,这意味着它曾经被涂漆过。与布鲁尼克尔之戒一样,这条项链表明古代人类也从事象征性活动,可能一直在打扮和装饰自己的身体来表达自己的地位或身份。白尾鹰是雄伟的猎手,在古代欧洲的天空中占据主导地位,它们的爪子可能因为难以获得,或者美丽得可怕,或者可能因为它们被认为赋予某些恩惠或力量而被人们觊觎。已知最长的尼安德特人标记序列出现在 Kaprina 头骨上的发现同样意味着头骨受到重视,无论是出于仪式原因,还是作为奖杯或纪念品——或者出于某种超出我们想象的其他原因。总的来说,这些片段表明尼安德特人的生活,就像我们自己的生活一样,涉及艺术和仪式,以及维持彼此之间复杂的个人和性关系。然而,与现代人类不同的是,他们也有机会与其他古人类会面并互动。

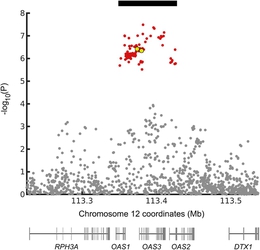

人类进化的故事可能充满谜团,但我们确实知道不同种类的人类曾经同时在世界上漫游——而且这些人口中的许多人穿越了道路。证据不是在文物或遗址中发现的——我们还没有找到任何人族内部合作的艺术作品——而是在古代 DNA 讲述的故事中。 2010 年,莱比锡马克斯普朗克进化人类学研究所所长 Svante Pääbo 带领一个团队利用尼安德特人骨骼碎片的 DNA 绘制了他们的基因组图谱。他发现了他们一定与智人杂交的证据:所有非非洲人口都含有一些尼安德特人的 DNA,高达百分之二或三,因为在离开撒哈拉以南非洲后,我们的祖先在至少三年的时间里遇到了尼安德特人并与他们生了孩子,也许多达六个不同的时期。同年,Pääbo 和他的同事还在一小块脚趾中发现了一些意想不到的东西,这个小碎片是从俄罗斯阿尔泰山脉的丹尼索瓦洞穴中发现的,众所周知,尼安德特人经常光顾这里。在这个基因组中,研究人员发现了一个全新的古代人类“幽灵”群体:丹尼索瓦人,关于他们的了解仍然很少。丹尼索瓦人被认为已遍布东亚,并具有在高海拔地区生存的不寻常能力。基因分析表明,许多中国人和东南亚人体内含有少量丹尼索瓦人,高达 5% 的澳大利亚土著人和 6% 的新几内亚人 DNA 是丹尼索瓦人。在他们消失之前,他们正在与我们发生性关系。 2012 年在同一个洞穴中收集了更令人惊讶的骨头碎片,后来发现它是尼安德特人:生活在大约 90,000 年前的年轻少女的肢体的一部分。 2018 年,进一步的基因分析显示,虽然她的线粒体 DNA (mtDNA) 来自尼安德特人的母亲,但她的核 DNA 显示她的父亲是丹尼索瓦人。她的绰号是丹尼。鉴于迄今为止只发现了几百个尼安德特人,而且整个丹尼索瓦人化石记录都可以放在一盒美国烈酒中,这个小女孩反驳了先前关于我们祖先的假设。丹尼的发现是如此罕见,研究人员最初并不相信。 “影响是惊人的,”Wragg Sykes 写道。 “人们认为杂交是罕见的,直接证据只会潜伏在遗传的黑暗中,从我们研究的骨骼中可以追溯到许多代。实际上,找到不同种类的人类结合的孩子意味着它不可能那么罕见。”此外,对她丹尼索瓦人父亲基因的研究也发现了尼安德特人 DNA 的碎片。这意味着在她出生之前,杂交也发生了很多代,而且可能是在同一个洞穴里。这就是古代人类的电视剧生活。丹尼索瓦洞穴位于尼安德特人家园的东部边界,从北威尔士一直延伸到阿拉伯沙漠的边缘,再到中国。现在俄罗斯境内的这些山脉是丹尼索瓦人山脉的西部边界。更远的东边没有发现尼安德特人的 DNA,更远的西边也没有发现丹尼索瓦人的 DNA。 “也许,”Wragg Sykes 写道,“这个洞穴实际上是在他们两个世界的边缘。”他们很可能在经过同一个洞穴之前从很远的地方旅行,同时偶然或故意:丹尼的母亲的 mtDNA 显示,与在丹尼索瓦发现的其他人相比,她与在克罗地亚数千英里外发现的尼安德特人的关系更密切,在同一个洞穴中。虽然我们永远不知道像丹尼这样的孩子是在什么情况下受孕的,但我们可以说他们是被抚养和照顾的——否则他们就不会活到青春期,也不能继承我们现在在我们的自己的基因组。我们从尼安德特人和丹尼索瓦人那里继承的基因,以及其他可能的其他人群,对我们既有帮助,也有阻碍。例如,一种特殊的丹尼索瓦基因有助于西藏人应对喜马拉雅山高处的低氧水平。达赖喇嘛的每一个化身都带有大量丹尼索瓦人的 DNA。尼安德特人的基因与体重增加和成瘾有关。虽然这些在今天不再是理想的特征,但暴食曾经有助于提高热效率和避免饥饿。去年秋天,在大流行期间,由 Svante Pääbo 和他的同事 Hugo Zeberg 领导的一项新研究项目确定了两种尼安德特人“单倍型”或一组 DNA 变异,它们会影响我们的身体对 Covid-19 的反应。一个位于我们 46 条染色体的第 3 条染色体上,如果感染了冠状病毒,则需要重症监护的可能性会增加一倍。人们认为它编码的蛋白质可帮助 Sars-CoV-2 病毒劫持细胞,并参与调节免疫系统的细胞因子信号蛋白的产生。在第 12 条染色体上发现的另一种尼安德特人单倍型似乎将严重疾病的几率降低了五分之一。这只是数万或数十万年前在遥远的洞穴中做出的性选择如何极大地影响我们今天的生活的众多例子之一。 19 世纪中叶,在德国北莱茵-威斯特法伦州的石灰岩地区尼安德特人(尼安德谷)的一个采石场中发现了一组不寻常的人类化石。不久之后,当地的自然历史学家约翰·卡尔·富洛特和解剖学家赫尔曼·沙夫豪森宣布这些骨头一定来自消失的人类物种。那是 1859 年,查尔斯·达尔文和阿尔弗雷德·华莱士在同一年宣布了他们的自然选择理论。达尔文本人,在接下来的十年里,手里拿着一个尼安德特人的头骨。我们对他的回应所知道的只是他觉得这“很棒”。他总是倾向于在人类进化问题上保持沉默。但是今天,21 世纪的遗传学让我们能够以前所未有的方式穿越时空。就像尼安德特艺术家部落在洞穴中建造被火焰点燃的戒指一样,我们可以绘制我们的螺旋形螺旋以及它们如何随着时间的推移而演变的地图,以寻找我们是什么以及我们是如何形成的。

看来,我们与尼安德特人仍有很多共同点。 Bruniquel 的戒指暗示了对超然表达的共同渴望。 Le Moustier 和 Kaprina 的头骨可能透露出一种被人记住的愿望,也许是为了纪念死者;它们也可以被解读为我们对同胞持续残忍的迹象。但很明显,我们有共同的动力去探索尽可能多的世界,无论是穿越更新世欧洲广阔而严酷的风景,还是通过屏幕上的长序列数字追踪我们血液中的幽灵。在不到十年的时间里,我们发现了如此多的尼安德特人和丹尼索瓦人血统,而且化石数量如此之少,这表明存在比我们可能知道的更多的杂交——以及更多的混合生物。想象一下,我们内心还有什么隐藏在等待被发现的东西。