宗教、暴力、宽容与进步:与神学无关

宗教创造了与他们的神学几乎没有关系的高度不同的信仰集群和心态。

如果你认为你会通过修改神学来改变宗教人士的行为,那你就犯了标准的韦伯谬误。它不是关于宗教的;它是关于碰巧拥有这种宗教和他们的文化的一群人。

天主教徒的集体历史态度不一定来自天主教的神学,逊尼派穆斯林的态度不一定来自逊尼派伊斯兰教的神学-只是碰巧宗教要么创造了一个截然不同的两极分化群体,要么人们开始在这个群体中相互模仿。我在这里的观点是,建立在宗教决定态度和文化的观念基础上的韦伯利亚叙事违反了历史逻辑。而试图改变神学是完全没有意义的。如果可以的话,你需要改变心态和文化规范。

另一种强有力的选择是,人们模仿他们群体中传统上由宗教定义的(有传染性的)习俗,这要合理得多。人们喜欢穿着、行动,甚至是广义地考虑他们团队中其他成员的风格,也就是他们认同的人--我们倾向于松散地称之为“身份认同”。

韦伯介绍或推广了这样一种观点,即由于新教徒的宗教所赋予的价值观,新教徒具有一定的职业道德。这个观点--就像几乎所有的社会学一样--软绵软的。反过来说:当时的新教徒碰巧有某种文化,而其他新教徒可能会接受他们同龄人的文化,因为宗教是身份认同的吸引者。因为(多亏了叙事谬误)人们总能在宗教中找到一些东西来证实给定的理论。韦伯和韦伯人错过了工业革命很早就袭击了法国北部和比利时(都是极端天主教徒),而信奉天主教的南方仍然是农业和社会保守的国家,所以人们用肉眼就可以看出,工业革命不可能是关于神学的适当的东西。只是文化规范在身份内是有感染力的,而且太多了。顺便说一句,自从地中海跳过工业革命以来,这样的文化规范还没有影响到它。对任何统计学家来说,“新教伦理”是南北的标志,而不是新教-天主教的标志。

与其他网络和异教教义不同,三个亚伯拉罕宗教是相互排斥的-由于少数人的统治-即使有些向后兼容(伊斯兰教接受神学上的基督教和犹太教,但不是相反的;基督教不请自来地整合了旧约)。你可以同时崇拜木星和巴尔,就像你可以吃法日料理一样,但必须是基督徒或穆斯林。而始于犹太教拉比时代的分化-以及同步主义的丧失-在现代加速:摩洛哥的犹太人和穆斯林共用神殿;黎巴嫩的什叶派和马龙派在某种程度上也是如此。正是由于没有媒体和电视,当地习俗才能凌驾于遥远的宗教法令之上。在公元前6世纪的杜拉·欧罗波斯(Doura Europos),同一个房间充当了犹太教堂、异教神庙和教堂。在黎巴嫩,很长一段时间以来,差异是在Qaysi和Yamani(北方人和南方人)之间,这一楔子可能是从拜占庭绿色和蓝色继承而来的,并且跨越了宗教(德鲁兹·卡伊西人在他们最大的战斗Ayn Dara中与Yamani人进行了恶毒的斗争,导致Yamani Druze人在戈兰高地重新定居)。

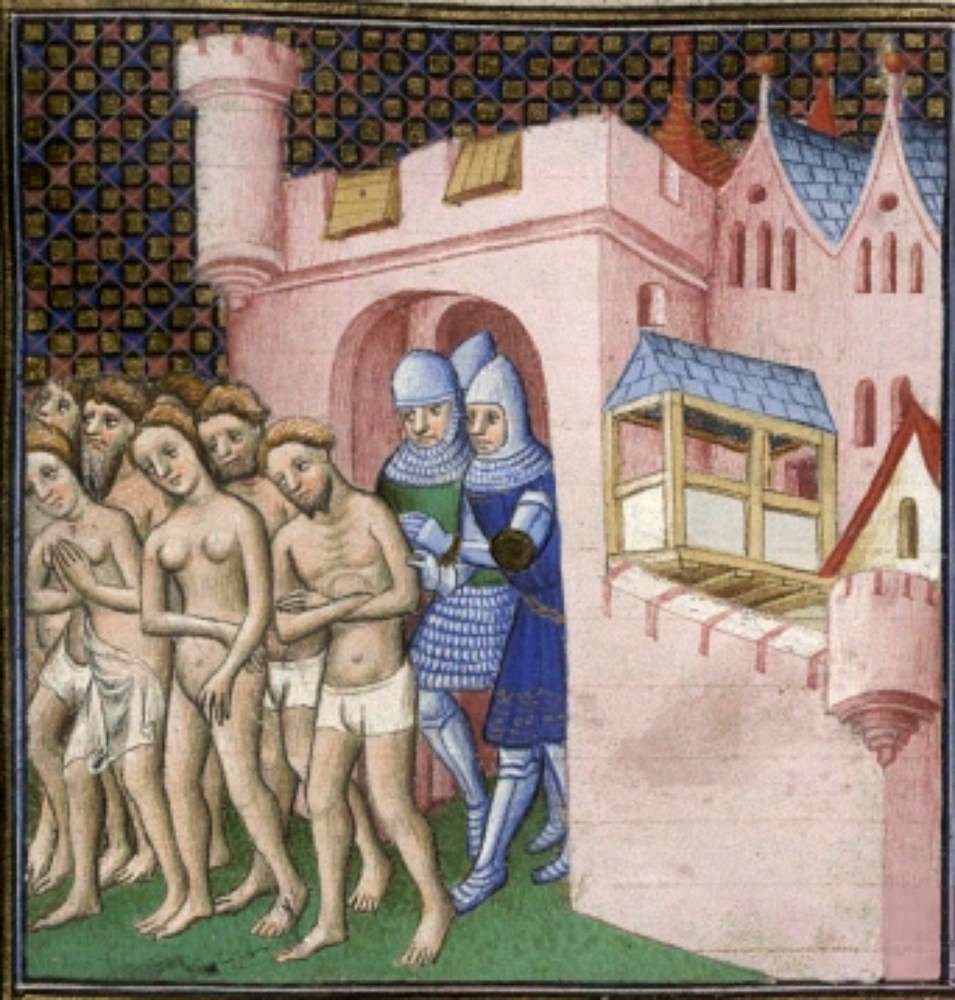

另一位黎巴嫩基督徒阿明·马鲁夫(Amine Maalouf)相当本能地理解这个问题,并看到了当前历史记录中的矛盾之处。为什么伊斯兰教是目前与不宽容联系在一起的一个,而传统上是天主教会扮演着这个角色。只要考虑一下明显的证据:在伊斯兰教的传统土地上,你会发现更多的基督教少数民族,而不是相反的。正是天主教团体进行了(凶残的)阿尔比根斯十字军东征、大宗教裁判所、圣巴塞洛缪日大屠杀等等。天主教没有改变,人民和他们的文化改变了。我最后一次检查,这些经文没有修改过;在宗教裁判所期间、宗教裁判所之前和现在都是一样的。

当然,逊尼派伊斯兰教对基督教的态度也随着时间的推移而改变:自公元前18世纪末以来,不容忍情绪有所上升,想想黎凡特地区基督徒的不断减少。

比较神学也没有意义,当然,除非一个人被社会学课本洗脑,变得无法以最低限度的清晰度思考。居住在新英格兰和沙特阿拉伯和波斯湾萨拉菲派的(新教)清教徒有着几乎相同的神学,基于共同的社群主义(拒绝中央集权),破坏偶像(没有代表,没有圣徒,没有任何精心设计的美学),没有有组织的“教会”,以及非常严格的宗教实践。永远不要忘记,他们所崇拜的正是同一个神。

这种认同心态的业务要对许多其他事情负责。东地中海和中东的自杀式炸弹袭击者最初并不是萨拉菲穆斯林;直到20世纪末,这种做法(在西西里人之后近两千年后重新引入)才开始传播,希腊东正教潘莱万丁追随者安顿·萨德(Antun Saadeh)。与人们在天堂遇到的处女无关,这是人们今天听到的那种事后归因。

所以,对于经济发展来说,你认同谁很重要。你拥抱他们对枯燥、重复的任务的胃口,对工业增长和等级制度工作的关注,从她或他的家庭中抽出一个人,不打任何人就能排队数小时的胃口,允许西方工业革命的优点(或缺点)。

在20世纪初,黎凡特的城市逊尼派认同奥斯曼帝国的上层阶级,因此随着奥斯曼帝国人的西化,他们很容易被“西化”,但以东地中海/东欧的方式:奥斯曼帝国的资产阶级在身份上看起来更像希腊人和保加利亚基督徒,而不是德国人或其他北欧人。后来,在土耳其成为土耳其之后,黎巴嫩逊尼派由于被称为“阿拉伯主义”的运动而认同中东,并改变了他们的心态和习惯。今天,黎巴嫩的什叶派越来越认同伊朗人(人民,而不是政权),并接受与伊朗人相似的社会行为,专注于学习、工业等-具有讽刺意味的是,尽管是神权政权,但更西方化。Amine Maalouf发现(遗传学家Pierre Zalloua向我解释)黎巴嫩的基督徒认同西方,他们和穆斯林之间的差异开始增加。与此同时,宗教保持不变。

你的思维方式随着身份的改变而改变,其中包括解决问题的方法。甚至像“智商”测试(主要是衡量在特定测试中测试良好的能力)这样的事情也改变了结果的等级,因为人们开始认同一个与他们原来所属的群体不同的群体:欧盟使爱尔兰人和南斯拉夫人的测试结果与主流趋同。

我在“游戏中的皮肤”一书中解释说,饮食规则起到了社会屏障的作用:那些一起吃饭的人会被捆绑在一起。繁重的犹太饮食法律帮助创造了独立的散居人口,使他们得以生存,并防止了社会稀释。现在考虑以下几点:伊斯兰教的圣书中并没有特别强烈的反对饮酒的内容,只是一个相当含糊的建议,建议在面对造物主时避免醉酒。但对于社会习惯来说,将这样的法律解释为一项坚定的禁令,以避免与巴格达的基督徒和琐罗亚斯德教徒社交,而当时巴格达是哈里发的首府,阿拉伯人是少数,这是有意义的。正是这种心态找到了神学上的支持,而不是相反。

最后,我们倾向于将宗教冲突归因于宗教,而不是文化。人们看神学上的皱纹,将马龙派、涅斯特里人和科普特人与希腊拜占庭东正教加尔克多尼亚人区分开来。很少有人知道这些异端邪说与乡村人对希腊罗马人的仇恨有关,这些人并不认同城市居民的希腊化。爱尔兰人和英语人的分歧也是如此。什叶派对逊尼派与生命的继承关系不大,更多的是与那些不想成为更大的逊尼派的一部分的团体有关。