反对因不幸而怪罪他人的数学案例

肯尼·周(Kenny Chow)出生于缅甸,于1987年移居纽约。他曾为珠宝商担任钻石镶嵌工多年,在挣到足以为他的家人买房之前,他在2011年被解雇之前。决定像他的兄弟一样成为出租车司机,共同筹集资金以75万美元的价格购买出租车奖章。这使他能够以独资经营,并以纪念章为资产。

一段时间以来,一切都按计划进行,出租车奖章的价值增加到超过100万美元。然后泡沫破灭,随之而来的是Lyft和Uber等乘车共享应用程序。周先生的奖章价值暴跌,要保持他的贷款还变得越来越困难。在2018年,他度过了自己的生活。

我们都知道周先生的情况很不幸。但是,可以说,当他购买风险资产时,他进行了一次有计划的赌博,因此我们中的某些人可能会很想将自己的不幸归咎于他。按照一种思想流派,当这种赌注没有成功时,只有赌徒才是罪魁祸首。这听起来似乎很冷酷,但实际上这确实是我们许多人似乎持的态度,至少在美国是如此:2014年皮尤研究中心(Pew Research)的一份报告发现,有39%的美国人认为贫困是由于对贫困人口的努力不足所致。部分。当“努力”包括无法适当权衡决策中固有的风险时,这表明,最终,我们中的许多人认为人们应对自己的厄运负责。

我不同意这种观点。但我的原因不只是本质上的政治或道德原因。相反,来自复杂性科学(特别是计算复杂性理论)的见解在数学上表明,我们进行准确,精确的风险计算的能力受到严格限制。由于通常不可能对未来会发生什么有一个合理的认识,因此将善意的责任归咎于那些由于意外情况而导致情况恶化的人是不公平的。得出这样的结论:同情而不是责备是对那些善意行事但生活上的赌注没有回报的人们的适当态度。

首先要注意,要使人们对自己的行为负责,他们必须了解世界的某些特征。在很多情况下,即使是这样的最低要求,也无法满足。例如,Chow很难预测共享乘车应用程序的兴起将扩大纽约市的出租车纪念章市场-但我们大多数人也是如此。从本质上讲,很难预见到技术破坏。如果它们易于预测,那么这些技术的早期投资者就不会变得如此富有。如此低的责备标准似乎太苛刻,难以置信。尽管采取了重大的物质激励措施,但我们当中的任何人又怎么能没发现几乎没人能看到的趋势而受到指责呢?

可以这样说,责怪罪的标准可以更加精确:为了赌博而受到责备,人们必须拥有其所行事系统的准确因果模型。也就是说,他们必须知道系统中的不同变量如何相互影响或相互影响。由于投机和技术发展之间存在复杂的因果关系,周氏对出租车奖章的押注很差,导致出租车奖章的价格稳定上升,然后急剧下降。为了预测出租车奖章价格的下降而没有运气的好处,人们需要对这种迷宫的因果结构有清晰的了解。

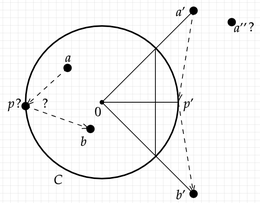

这里是计算复杂性理论的起点。事实证明,学习现实世界系统的因果结构非常困难。更准确地说,试图推断系统最可能的因果结构(无论我们拥有多少数据)都被理论家称为NP难题:给定一个通用数据集,算法很难学习产生它的因果结构。在许多情况下,随着向数据集中添加更多变量,使用任何算法学习正在研究的系统结构的最短时间呈指数增长。在我们的大脑也可以通过运行算法学习的假设下,这些结果适用于人类推理,就像适用于任何计算机一样。

解决这些约束的一种方法是假设现实世界具有相对简单的因果结构:例如,我们可以假设系统中没有任何变量(例如,石油价格)依赖于两个以上其他变量(例如, ,石油的需求和供应)。如果我们以这种方式限制可能性,那么估计因果结构将变得不那么困难。正如哲学家朱莉娅·斯塔福德(Julia Staffel)所论证的那样,这种启发式方法是人类实际形成信念的关键部分。但是,将复杂的系统看成简单的游戏是很危险的。启发式方法可能会相应地误导世界。确实,我们生活过程的不可预测性部分是由于社会世界的因果复杂性以及其相互联系的经济,政治,心理和其他因素所致。在大多数现实世界系统中常见的极端复杂性条件下,人们很少能够满足上述可归咎性标准。

一个人应对社会世界日益复杂的更好方法是对冲他们的赌注。通过将他的全部价值投入到出租车奖章中,Chow将所有鸡蛋都放在一个篮子里。因此,您可能会说,他使自己特别容易崩溃。取而代之的是,即使在严重的不确定性条件下,个人也应该采取各种抵消策略,以消除或大幅度降低灾难风险。

问题在于,富裕国家的许多经济和社会生活的结构要求个人将其大部分资源投入到追求富裕生活的一项战略中。采取学生贷款或抵押贷款,或购买出租车奖章,都是需要个人(如果不是全部)大量财务资源投入的策略。在这里,真正的对冲要求我们从一个拥有大量财富的地方开始,因此对许多人来说,这不是一个可行的策略。我们大多数人仍然将赌注押在赌场上,在那里实际上不可能知道潜在的赔率。这种情况的pre可危,意味着对那些最终输掉这些赌注的人要有同情心,而不是责备。

关于我们应该对他人采取的态度的问题本质上是心理和道德上的。但它们在政治上也很重要。我们如何看待那些最终不幸的人,这说明了我们如何解决社会不平等以及我们在多大程度上关心它。这使我们回到了周K健的去世,甚至还有很多其他人的死。正如经济学家安妮·凯斯(Anne Case)和安格斯·迪顿(Angus Deaton)所表明的那样,自2000年以来,美国的预期寿命下降了-这种下降几乎完全是由于他们所谓的“绝望死亡”的增加,例如药物过量和自杀。在缺乏同情心的情况下,绝望会蓬勃发展;现在,我们缺乏同情心正在杀死我们。

扭转这一趋势需要采取政策对策,但同时也需要改变我们对那些因冒险但善意的决定而最终陷入困境的人们的态度。我们推断社会世界复杂的因果结构的能力的局限性直接导致得出这样的结论:怪罪是不适当的。无论我们认为自己有多聪明,我们所知道的东西都受到严格限制,我们很容易最终输掉大笔赌注。我们应该为自己和其他人建立一个更富有同情心的世界。