长远思考的六种方法:好祖先的认知工具包

人类有一种惊人的进化天赋:敏捷的想象力可以在瞬间从几秒钟的思考转变为几年甚至几个世纪的思考。我们的大脑不断地跨越多个时间视界起舞。前一刻,我们可能还在对一条短信做出快速反应,下一刻,我们可能会想着为我们的养老金存钱,或者为子孙后代在地里种一颗橡子。我们是颞叶旋转的专家。然而,我们是否充分利用这一天赋则是另一回事。

利用我们的长期思考能力的需要从未像现在这样迫切,无论是在公共医疗领域(比如规划即将到来的下一次大流行),应对技术风险(例如来自人工智能控制的致命自主武器),还是应对生态危机的威胁,在地球燃烧和物种消失的同时,各国坐在国际会议桌前,就自己的短期利益争吵不休。与此同时,企业几乎看不到下一个季度报告,我们沉迷于全天候即时新闻,很难抗拒立即购买按钮。

我们能做些什么来克服现在的暴政呢?简单的答案是,我们需要更长远的思考。但问题是:几乎没有人真正知道这是什么。

在研究我的最新著作“好祖先:如何在短期世界中长期思考”(The Good祖先:How to Think Long Term in a Short-Term World)时,我与数十名专家-心理学家、未来学家、经济学家、公职人员和投资者-进行了交谈,他们都相信有必要进行更长期的思考,以克服现代世界病态的短期主义,但他们中很少有人能让我清楚地了解它的含义,它是如何运作的,涉及哪些时间范围,以及我们必须采取哪些步骤才能使其成为常态。这种智力真空无异于概念上的紧急情况。

让我们从这个问题开始,“长期是多久?”忘掉“长期”的公司愿景吧,这一愿景很少会超过十年。取而代之的是,把一百年作为长期思考的最低门槛。这是目前人类长寿的长度,使我们超越了自身死亡的自我边界,因此我们开始想象我们可以影响但不能参与自己的未来。在可能的情况下,我们应该尝试考虑更长的时间,例如从文化努力中获得灵感,比如10000年的时钟(Long Now基金会的旗舰项目),它的设计目的是保持一万年的准确性。至少,当你着眼于“长远”时,深呼吸,思考“一百年甚至更久”。

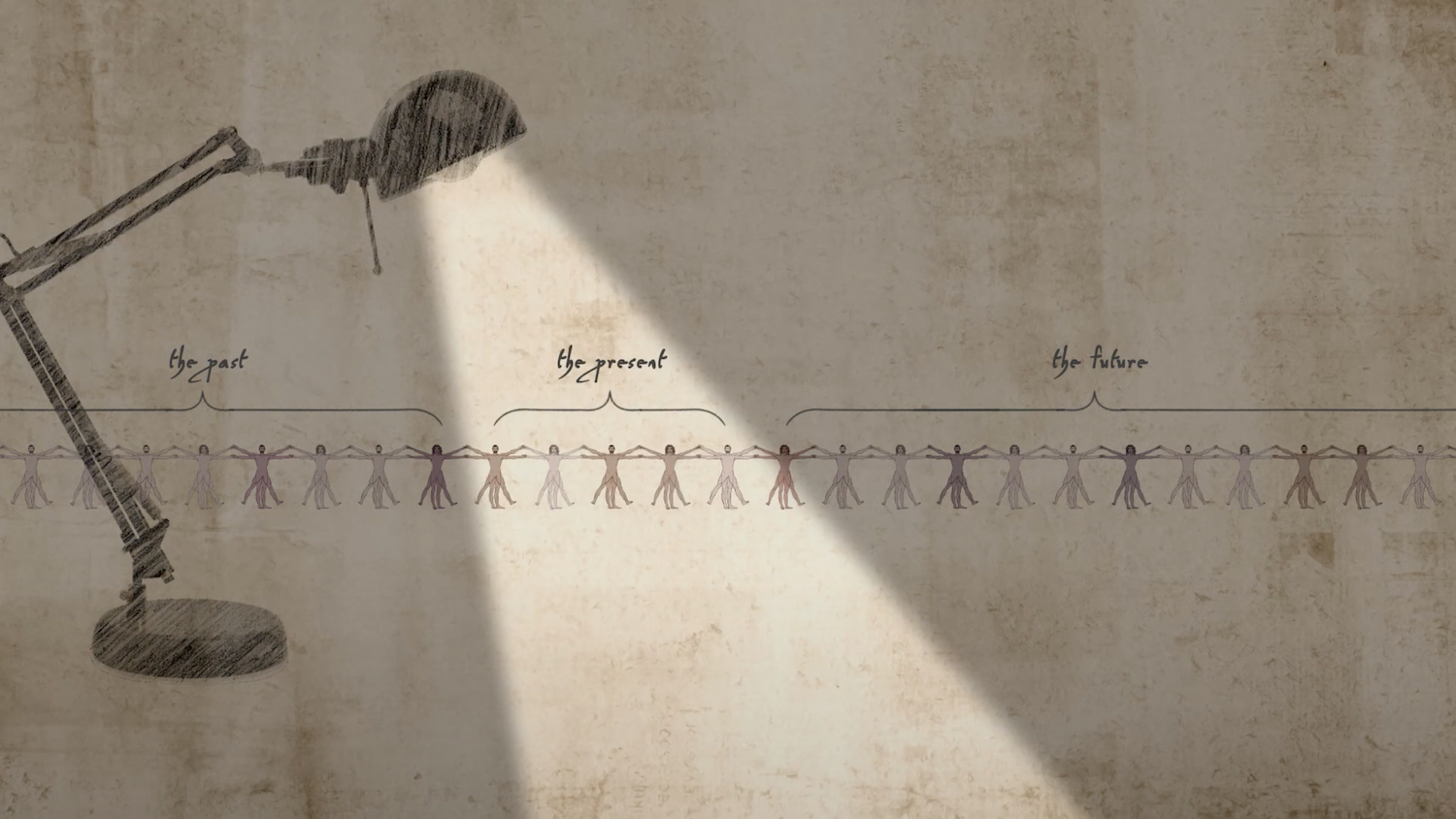

同样重要的是,给我们自己装备一个能够识别不同形式的长期思维的心理框架。我自己的方法用一张我称之为“时间拔河”的图形来表示(见下文)。一方面,六个短期主义的驱动者威胁要把我们拖到文明崩溃的边缘。另一方面,六种长期思考的方式正在将我们引向一种更长远的视野和对人类未来负有责任的文化。

这六种长期思考的方法并不是一个新的经济或政治体系的简单蓝图,而是一个挑战我们对此时此刻的痴迷的认知工具包。它们为回答我认为是我们这个时代最重要的问题提供了概念上的脚手架:我们如何才能成为好的祖先?

时间的拉锯战是我们这一代人的决定性斗争。它既在我们自己的头脑中进行,也在我们的社会中进行。它的结果将影响将居住在未来的数十亿人的命运。换句话说,这很重要。所以让我们把它拆开一点。

在短期主义的六个驱动力中,我们都知道数字分心的力量,让我们沉浸在此时此地的点击、滑动和滚动成瘾中。一个更深层次的驱动因素是自中世纪以来日益增长的时钟暴政。机械钟是工业革命的关键机器,它将时间本身规整和加速,使未来变得越来越近:到01700,大多数钟都有分针,到01800秒就成了标准指针。它仍然主宰着我们的日常生活,绑在我们的手腕上,蚀刻在我们的屏幕上。

投机资本主义至少从01637的荷兰郁金香泡沫开始,一直是繁荣-萧条动荡的根源,一直到02008金融危机和下一次金融危机即将到来。选举周期也起到了作用,产生了一种短视的政治存在主义,政客们几乎看不到下一次民调或最新推文之外的东西。这种短期主义被一个充满网络不确定性的世界放大了,在这个世界里,事件和风险越来越相互依存和全球化,增加了迅速蔓延效应的可能性,甚至使近期的未来几乎不可读。

在这一切的背后隐约可见的是我们对永久进步的痴迷,特别是对无穷无尽的GDP增长的追求,这推动地球系统超过碳排放、生物多样性丧失和其他地球边界的关键门槛。我们就像一个孩子,他们相信他们可以把气球吹得越来越大,没有任何希望它会破裂。

把这六位司机放在一起,你就会得到一种短期主义的有毒鸡尾酒,这可能会让我们陷入一场盲目醉酒的文明自由落体。正如贾里德·戴蒙德(Jared Diamond)教授所说,几个世纪以来,“短期决策”加上缺乏“勇敢的长期思维”一直是文明崩溃的根源。这是一个严峻的警告,也是一个促使我们解开思考长远的六种方法的警告。

深度谦逊是关于认识到人类给地球增光的20万年在宇宙故事中只是一眨眼的功夫。正如约翰·麦克菲(他在01980创造了“深度时间”这个概念)所说:“把地球的历史当作衡量英国码数的古老尺度,即从国王的鼻子到他伸出的手尖的距离。”他中指上的指甲锉一划就抹去了人类历史。

但是,就像我们身后有很深的时间一样,前面也有很深的时间。在60亿年后,任何看到太阳消亡的生物都将与我们不同,就像我们与第一批单细胞细菌不同一样。

然而,为什么长期思想家需要这种世俗谦逊的感觉呢?深刻的时间促使我们考虑我们行为的后果,远远超出我们自己的有生之年,并让我们重新接触生命世界的长期循环,如碳循环。但它也帮助我们掌握了我们的破坏潜力:在令人难以置信的短时间内-仅仅几个世纪-我们就危及了一个花了数十亿年才进化的世界。我们只是生物大链条中的一小环,那么我们有什么资格让我们的生态盲目和致命的技术把一切都置于危险之中呢?难道我们对我们的星球未来以及人类和其他物种的后代没有义务吗?

我们是过去非凡遗产的继承人-从那些播下了第一颗种子,建造了我们现在生活的城市,并做出了我们从中受益的医学发现的人那里。但与好祖先并驾齐驱的是“坏祖先”,比如那些给我们留下殖民和奴隶制时代的种族主义和偏见的人,这些偏见深深地渗透到了今天的刑事司法系统中。这就提出了一个问题:我们将给子孙后代留下什么遗产:我们希望如何被子孙后代记住?

挑战是要留下超越利己主义遗产的遗产(比如一个俄罗斯寡头想要以他们的名字命名的美术馆的一个侧翼),甚至是家族遗产(比如希望将财产或文化传统传承给我们的孩子)。如果我们希望成为好祖先,我们需要培养一种超然的“遗产心态”,我们的目标是被我们永远不会认识的世代记住,被未来的世界陌生人记住。

我们可能会在很多地方寻找灵感。MāOri的Whakapapa Or(家谱)概念描述了一条持续的生命线,将一个人与过去、现在和未来联系起来,并产生一种尊重前辈传统的感觉,同时铭记那些尚未到来的传统。在凯蒂·帕特森的艺术项目《未来图书馆》中,百年来每年都会有一位著名作家(第一位是玛格丽特·阿特伍德)存放一部新作,这部新作将一直保留到02114,届时它们都将被印在由奥斯陆郊外森林中种植的一千棵树制成的纸上。还有像旺加里·马塔伊(Wangari Maathai)这样的活动家,她是第一位获得诺贝尔和平奖的非洲女性。01977,她在肯尼亚成立了第一个绿带运动基金会,到02011她去世时,该基金会已经培训了25,000多名妇女的林业技能,并种植了4,000万棵树。这就是如何将一份遗产礼物传递给未来。

“我为什么要关心子孙后代呢?他们曾经为我做过什么?“。这句归因于格劳乔·马克思的妙语突出了代际正义的问题。这不是我们将如何被铭记的遗产问题,而是我们对“未来持有者”-将接替我们的几代人-负有什么责任的道德问题。

一种根植于功利主义哲学的方法是认识到,至少就绝对数量而言,目前的人口很容易被所有将接替我们的人超过。根据作家理查德·费舍尔(Richard Fisher)的计算,在过去的5万年里,大约有1000亿人生活和死亡。但是,如果本世纪的出生率保持不变(见下图),他们加上目前活着的77亿人,远远超过了估计在未来5万年内出生的6.75万亿人。即使在下一个千年,也可能有超过1350亿人出生。我们怎么可能忽视他们的幸福,而认为我们自己的幸福更有价值呢?

这种思想体现在“第七代决策”的思想中,这是一种在一些美洲原住民(如南达科他州的奥格拉拉·拉科塔民族)中实践的生态管理伦理:社区决策考虑到了从现在起七代人的影响。这一理想正迅速成为日益增长的全球代际正义运动的基石,激励着诸如我们的儿童信托基金会(为美国子孙后代的合法权利而战)和日本的未来设计基金会(该基金会推动城市规划的公民大会,那里的居民想象自己来自子孙后代)等团体。

大教堂思维是一种设想和着手项目的做法,时间跨度长达几十年甚至几个世纪,就像中世纪的大教堂建造者一样,他们知道自己不太可能在有生之年完成建筑工程,但还是开始了。格雷塔·通伯格(Greta Thunberg)曾表示,解决气候危机需要“大教堂思维”。

从历史上看,大教堂思维有不同的形式。除了宗教建筑之外,还有一些公共工程项目,比如维多利亚时代的伦敦在01858“大恶臭”之后建造的下水道,至今仍在使用(我们可以称之为“下水道思维”,而不是“大教堂思维”)。科学努力包括偏远北极的斯瓦尔巴特全球种子,它包含来自6000多个物种的100多万个种子,并打算将它们安全地保存在一个坚不可摧的岩石掩体中至少一千年。我们还应该包括具有长远视野的社会和政治运动,比如01867在曼彻斯特成立了第一个组织的妇女选举团(Suffragettes),半个多世纪以来一直没有实现为妇女投票的目标。

鼓舞人心的东西。但请记住,大教堂的思维可以导向狭隘和自私的目的。希特勒希望建立一个千年帝国。独裁者们几代人都在寻求为他们的子孙后代保住他们的权力和特权:看看朝鲜就知道了。在企业界,投资银行高盛(Goldman Sachs)前负责人格斯·利维(Gus Levy)曾自豪地宣称,“我们是贪婪的,但我们是长期的贪婪,而不是短期的贪婪”。

这就是仅有大教堂思维不足以创造尊重子孙后代利益的长期文明的原因。它需要其他方法的指导,例如代际正义和超然的目标(见下文)。

众多研究表明,大多数资深预测专业人士在预测未来事件方面往往记录不佳。然而,我们仍然必须努力规划出人类文明本身可能的长期轨迹-我称之为整体预测-否则我们最终只会在危机来袭时处理它们。全球风险研究和情景规划领域的专家已经确定了三条主要途径,我称之为“分解”、“改革”和“转型”(见下图)。

崩溃是一切照旧的必由之路。我们继续努力实现物质经济进步这一古老的20世纪目标,但很快就会在短期内达到社会和制度崩溃的地步,因为我们未能应对猖獗的生态和技术危机,未能跨越危险的文明临界点(想想科马克·麦卡锡(Cormac McCarthy)的“道路上”(The Road))。

更有可能的轨迹是改革,我们对气候变化等全球危机做出反应,但方式不够充分和零碎,只会或多或少地将分解曲线向外延伸。在这里,各国政府相信改革派的理想,如“绿色增长”、“重塑资本主义”,或者相信技术解决方案指日可待。

第三个轨迹是转型,我们看到社会的价值观和制度发生了根本性的转变,转向了更长期的可持续文明。例如,我们跳出分解曲线,进入一条由后增长经济模式主导的新道路,如甜甜圈经济学或绿色新政。

请注意中断的关键线路。这些都是颠覆性的创新或事件,提供了从一条曲线切换到另一条曲线的机会。它可能是区块链这样的新技术,也可能是黑人生命也是一场政治运动的兴起,也可能是新冠肺炎这样的全球大流行。成功的长期思考需要将这些破坏转化为变革性的变化,并确保它们不会被旧系统捕获。

天文学家卡尔·萨根(Carl Sagan)写道,每个社会都需要一个“目标”来指导它-“一个长期目标和一个神圣的项目”。有哪些选择?虽然物质进步的目标过去对我们很有帮助,但我们现在对其附带损害知道得太多了:化石燃料和材料浪费将我们推入了人类世,这是一个危险的新时代,其特点是破坏性行星指标的急剧上升趋势,称为大加速指数(见图)。

另一个超然的替代目标是在恒星中看到我们的命运:保证我们物种生存的唯一方法是逃离地球的界限,殖民其他世界。然而,在像火星这样的地方进行地形改造,使其适合居住,可能需要几个世纪的时间-如果真的可以做到的话。此外,我们越是着眼于逃离到其他世界,我们就越不可能照顾我们现有的世界。正如宇宙学家马丁·里斯(Martin Rees)指出的那样,“认为太空可以逃避地球问题是一种危险的错觉。”我们必须在这里解决这些问题。

这就是为什么我们的首要目标应该是学会在我们所知的唯一维持生命的星球的生物容量内生活。这就是赫尔曼·戴利等富有远见的思想家发展的生态经济领域的基本原则:不要使用超过地球自然再生能力的资源(例如,只收获能够重新生长的木材),不要产生超过自然吸收能力的废物(所以避免燃烧海洋和其他碳汇无法吸收的化石燃料)。

一旦我们学会了这样做,我们就可以对火星进行我们喜欢的任何地形改造:正如任何登山者都知道的那样,在你攀登危险的山顶之前,要确保你的大本营有充足的补给。但根据全球足迹网络(Global Footprint Network)的数据,我们甚至还没有接近,目前每年消耗的地球约相当于1.6个地球。这是最致命的一种短期主义。一个星球繁荣昌盛的超然目标是我们长远未来的最好保证。而我们做到这一点,既要关心这个地方,也要重新思考时间。

因此,这里有一个我们可以利用的认知工具包的简要概述,以求在未来的几个世纪和几千年里生存和茁壮成长。仅靠这六种方式都不足以创造一场人类思维的长期革命-我们对时间的看法发生了根本性的转变。但是,当有足够多的人和组织共同实践时,长期思考的新时代可能会从它们的协同中走出来。

经济学家米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)写道,只有危机--无论是实际的还是感知的--才能产生真正的变化。在第二次世界大战的废墟中诞生了开创性的长期机构,如世界卫生组织(World Health Organization)、欧盟(European Union)和福利国家。因此,在新冠肺炎的全球危机中,也可能出现我们需要的长期机构,以应对我们这个时代的挑战:气候变化、技术威胁、种族主义和不平等,这些都植根于我们的政治和经济体系。现在是将我们的时间范围扩大到更长时间的时候了。现在是成为时间叛逆者的时候了。

罗曼·克兹纳里奇是一位公共哲学家,也是Long Now基金会的研究员,也是世界上第一个同理心博物馆的创始人。他的最新著作是《好祖先:如何在短期世界中长期思考》。他住在英国牛津。电子邮箱是roomkrznaric。

注:所有图表均出自罗曼·克兹纳里奇(Roman Krznaric)著的“好祖先:如何在短期世界中长期思考”。平面设计由奈杰尔·霍廷(Nigel Hawtin)创作。根据CC BY-NC-ND授权。